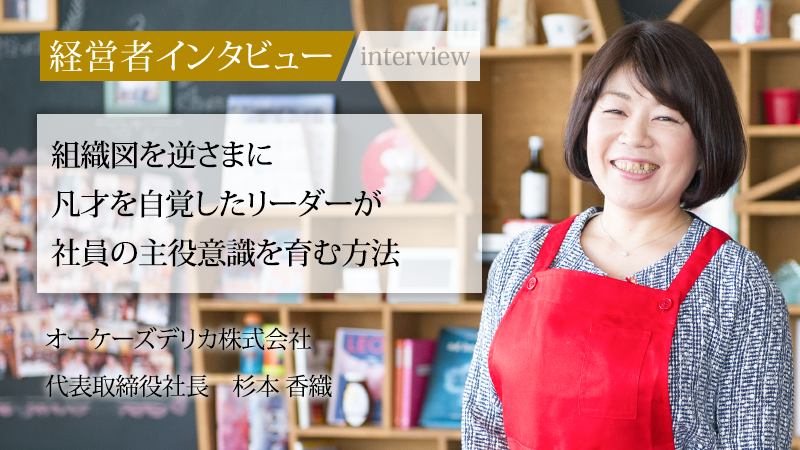

三重県を拠点に、地域の食のインフラを支えるオーケーズデリカ株式会社。企業向け弁当や学校給食、福祉施設向けの食事提供など、その事業は多岐にわたる。世界基準の衛生管理体制を構築する一方で、地域に根差した細やかなサービスを強みとする同社。これを率いるのが、代表取締役社長の杉本香織氏だ。創業者である父、そして後継者であった兄のカリスマ的な経営から一転。予期せぬ形で事業を継承した杉本氏は、社員が主役の「サーバント・リーダーシップ」へと舵を切った。自らの原体験から「働く喜び」を追求し、独自の経営哲学で組織を変革してきた同氏に、その軌跡と日本の食文化を世界へ届ける未来への展望を聞いた。

営業の喜びに目覚め、気づかなかった自分の強みを引き出してもらえた経験

ーーこれまでのご経歴からおうかがいできますか。

杉本香織:

大阪で生まれ、両親が創業し、3歳のときに三重県に移り住みました。私の人生は、会社の歴史そのものといえます。当時は自宅兼工場だったので、会社が身近にあるのが当たり前の環境でした。ただ、家業を継ぐことを特別意識はしていませんでした。

大学卒業後は、名古屋にある食品卸会社に事務職として入社しました。しかし、性格的に細かい作業が苦手で、いわゆる「ダメ事務員」でした。見かねた上司が「君は話すのが好きだから、営業に行ってみないか」と、営業職への配置転換を提案してくれたのです。営業の仕事は初めてでしたが幸いにも私には合っていたようで、仕事は非常に楽しかったです。自分の得意なことに気づき、能力を引き出してもらえた貴重な体験でした。

この配置転換の経験から、それぞれの個性や特性を活かし「誰もが働く喜びを感じ続けられる会社をつくりたい」という思いが強く芽生えました。

予期せぬ事業承継 トップダウンから「サーバント・リーダーシップ」へ

ーー貴社には、どのような経緯で入社されたのですか。

杉本香織:

前職を退職した後、ごく自然な流れで父が創業した弊社に入社しました。入社後は事務や栄養士の仕事を担当していました。その後、会社を継ぐはずだった兄が、44歳という若さで脳出血のため急逝しました。私が社長になる予定は全くありませんでしたが、この出来事をきっかけに、事業を継承することになりました。

ーー社長就任後、どのような改革に着手されたのでしょうか。

杉本香織:

父や兄はカリスマ的なトップダウン型の経営者でした。しかし、私には彼らのような才覚はないと自覚していたので、チームワークを大切にした経営をしていこうと考えました。そのとき「サーバント・リーダーシップ」という、下から組織を支えるリーダーのあり方を知り、「これならば自分にもできるかもしれない」と思いました。

まず、組織図を現場の社員が一番上になる「逆ピラミッド型」に変え、社員こそが主役であるという姿勢を示しました。また、社員満足が第一だと考え、給与や休日といった待遇の改善に最初に着手しました。

「食を通じて人々を元気に」をイラストで示す会社のビジョン

ーー社員の皆様とビジョンを共有するため、工夫されていることはありますか。

杉本香織:

弊社は「ALL OK!で笑顔と愛ある共感社会を創る」をビジョンとして掲げています。このビジョンを分かりやすく伝えるため、イラストで表現した「ビジョンマップ」を作成しました。社長室に難しい言葉で書かれた額が飾ってあっても、社員にはなかなか伝わらないと考えたからです。誰もが直感的に理解できる形で、会社の目指す姿を共有したかったのです。

ビジョンには、3つの思いを込めています。1つ目は、私たちの仕事が単にお腹を満たすだけでなく、人を元気にしていくという「食の仕事の大切さ」。2つ目は、多様性を受け入れる「オールOK」という考え方。そして3つ目は、食という手段を通じて関わる人みんなで幸せになることを目指す「共感屋」としてのあり方です。

強みは心遣いがあること 地域に根差す「おせっかい」の価値

ーー貴社の事業内容について、改めてお聞かせください。

杉本香織:

事業の柱は5つあります。1つ目は企業向けの産業弁当、2つ目は中学校に提供しているスクールランチ、3つ目は高齢者施設向けの食事です。4つ目は食品OEM事業、そして5つ目は海外輸出となります。全ての事業の根幹にあるのは、HACCPに代表される国際的な衛生基準に基づいた徹底した安全管理です。

(※)HACCP(ハサップ):食品の製造・加工工程における危害要因を分析し、特に重要な工程を管理することで、製品の安全性を確保する衛生管理の手法

ーーお客様からは、どのような点が評価されているのでしょうか。

杉本香織:

あるお客様に長く取引を続けてくださる理由を尋ねたところ、「配達のおじちゃんの融通が利くからだよ」と言われたことがあります。私たちは自社で製造・配達しているため、当日の急な数の変更にも「いいですよ」と柔軟に対応できます。このような、地元の企業だからこそできる顔の見える関係性と、マニュアル化できない「おせっかい」とも言える心遣いが、私たちの本当の強みなのだと認識しています。

一人ひとりが主役「この仕事に誇りを持っている」と言える会社へ

ーー社員が活躍できる環境づくりのために、どのようなことを大切にされていますか。

杉本香織:

一人ひとりの良いところを見て、得意なことを任せる「適材適所」を心がけています。人事評価も「成長支援制度」と名付け、会社がその人の成長のために何ができるかという視点で個別面談を行っています。先日もある社員が「今の仕事に誇りを持っています。今、すごく充実しています」と話してくれました。一人ひとりが輝ける場所であることが何より嬉しいです。

ーー貴社が働く場所としての魅力は、どのような点にあるとお考えですか。

杉本香織:

一番の自慢は、社員同士の仲が非常に良いことです。以前、外部の調査を依頼した際、他の項目は辛辣な評価でしたが、「社員同士が仲が良い」という点だけが突出して高かったのです。弊社で働く意味は、待遇の良さだけでなく、ここでの存在意義、つまり「あなたでなければ務まらない」と必要とされることにあるのだと思います。

日本の食文化を世界へ「Food is Life」の理念を胸に

ーー今後の展望について、お聞かせください。

杉本香織:

弊社の理念は「Food is Life」、すなわち「食べることは生きること」です。食をお届けする私たちの仕事は、「生きること」そのものに関わっていると考えています。その理念を胸に、日本の素晴らしい食文化を世界に広めていきたいです。特に、食を教育として考える日本の「食育」文化は、世界に誇れるものだと確信しています。

現在は、海外の展示会で精進料理や和食のミールキットを紹介するなど、挑戦を続けているところです。日本の繊細さ、美しさ、そして健康的な側面は、海外でも非常に良い反響を得ています。

ーー最後に、読者へメッセージをお願いします。

杉本香織:

「衣食住」と言われるように、食は私たちの体をつくる、生きる上で最も大切なものです。昨今は食費を削って他のことにお金を使う人もいますが、それは本末転倒だと感じます。自分の体あっての人生です。この記事をきっかけに、日本人が大切にしてきた「食べる」という行為について、もう一度真剣に考えていただけたら、これほど嬉しいことはありません。

編集後記

「誰もが働く喜びを感じ続けられる会社をつくりたい」。杉本氏が幾度も口にしたこの言葉は、確固たる信念だ。それは、営業職の楽しさに目覚めながら自分の強みに気づかせてもらえた体験に裏打ちされている。予期せぬ事業承継という逆境を、「サーバント・リーダーシップ」という自らのあり方で乗り越え、社員一人ひとりが主役となる組織を築き上げた。効率や合理性が追求される時代に、同社が大切にする「おせっかい」という名の温かな心遣いは、ビジネスの本質的な価値を我々に問いかける。三重の地から日本の食文化を世界へ届けようとする挑戦は、多くの地方企業にとっての希望の光となるだろう。

杉本香織/1973年大阪生まれ、三重県桑名育ち。1994年に名古屋の食糧問屋に就職。上司の適材適所としての配慮から事務職から営業職への異動後、トップ営業に。このときの成功体験が、経営者としての考え方に大きな影響を与える。1997年、結婚を機に株式会社OK給食(現・オーケーズデリカ株式会社)に入社。時代の変化に合わせ、社名をオーケーズデリカ株式会社に変更するなど、兄・潤也と「新しい時代の弁当屋づくり」を進める。2015年、3代目社長に就任。社員が個性を活かして主体的に動く「逆ピラミッド型」組織を考案。優れた女性経営者として「中経トパーズ(中部経済新聞)」を受賞する。持ち前の「おかんキャラ」を生かし、「日本一の弁当屋のおかん」として各種メディアにも出演。