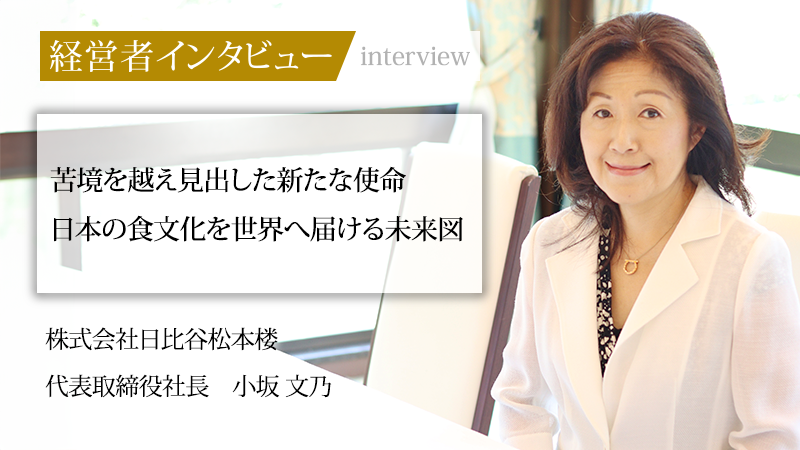

1903年の創業以来、日比谷公園のシンボルとして日本の洋食文化を牽引してきた株式会社日比谷松本楼。122年の歴史を背負い、時代の変化に対応しながら伝統を守り続けている。先代からの経営転換やコロナ禍という未曾有の危機を乗り越え、同社が見据える未来とは。代表取締役社長の小坂文乃氏に、老舗の変革と「日本の食文化の発信拠点」としての新たな使命について話をうかがった。

ワンマン経営からの脱却 社員の成長を促す組織改革

ーー社長に就任した当初の心境についてお聞かせいただけますか。

小坂文乃:

父は昭和一桁生まれの、いわゆるワンマンで力強い社長でした。その父の時代に会社は大きく成長しましたが、私から見ると「女、子どもに何ができるか」というような雰囲気を感じることもありました。そこで、さまざまな活動を認めてもらい社長に就任したからには、社員一人ひとりを大切にする会社にしたいと考え、まず社員教育に取り組みました。

実は、社長就任前から社員教育には力を入れたいと考えていました。そう思ったのは参加していた経営塾「盛和塾」での経験がきっかけです。多くの経営者が社員を非常に大切にされている姿に感銘を受け、私も弊社で実践したいと強く感じました。その思いから、ワインの勉強会やフランスへの研修旅行を実施しました。ほかにも、ホールスタッフ全員に日本酒の資格を取得させるなど、社員の成長につながる機会を積極的につくっています。

ーー社員の方々と接する上で、特に意識されていることはありますか。

小坂文乃:

就任当初に目指したのは、親しみやすく皆の意見を聞ける社長像でした。しかし、社員との距離が近すぎることによる難しさにも直面します。親しくなることと馴れ合いになることの境界線が曖昧になることが課題でした。この経験が、お互いの立場を尊重し礼節を持って接することの重要性を教えてくれました。

曽祖父の縁が導いた大役と経営者としての覚悟

ーーこれまでのご経験で、大きな影響を受けたものは何でしょうか。

小坂文乃:

一つ一つの体験が今の自分を形づくっていると感じます。まだ直行便もなかった時代に、英語も話せないままイギリスに渡ったことがあります。若い頃のそのような経験が私の物怖じしない性格の基礎になったのかもしれません。経営は生き物のように日々変化しますが、一つ一つの課題を乗り越えていく中で、何が起きても動じない強さが身についたように思います。

また、2008年に会社として大きな転機がありました。当時中国の国家主席であった胡錦濤氏が来日された際、日中会談の夕食会の場として「日比谷松本楼」が選ばれたのです。選定理由は、私の曽祖父が中国の革命家・孫文を支援したという歴史的背景からでした。一国のトップをレストランにお迎えし、私が歴史を説明するという大役を任されました。若い頃からの経験で培われた度胸があったからこそ、臆することなくやり遂げられたのだと思います。

それまでは子育てや母の介護をしながら仕事をしており、表舞台に出ることはほとんどありませんでした。しかし、この出来事をきっかけに、「曽祖父と孫文の友情を伝えたい」という一心で、10年間にわたり講演や執筆活動を続けました。それまであまり知られていなかった歴史の継承に尽力したのです。歴史を伝える活動に励む私の姿を見て、父も「女性だが、社長を任せられるかもしれない」と考えてくれたのだと思います。この活動を続けた10年間が、事業継承へつながったのだと実感しています。

未曾有の危機で見出した食品事業という新たな活路

ーーこれまでの間で最も苦労されたことは何ですか。

小坂文乃:

コロナ禍の3年半は本当につらい時期でした。「日比谷松本楼」は都立公園内にあるため、最後まで都の条例に従う必要があります。周辺の飲食店が営業を再開する中でも、営業できない期間が続くことになりました。売上の柱である宴会は全くできず、莫大な損失が出ました。当時の関係各所にも苦しい状況を伝えましたが状況は変わらず、非常に悔しい思いをしました。

しかし、この苦境においてレトルト事業が大きな支えになりました。実はこの商品は、私が入社して最初に取り組んだ仕事です。有名店のレトルトカレーがまだ珍しかった時代に、商品化を手がけました。そして、コロナ禍で「応援したい」というお客様がたくさん購入してくださったのです。また、国からの補助金を活用してキッチンカーも製作しました。レストランの売上には遠く及びませんが、とにかくできることを続けようと必死でした。

ーー飲食業界が抱える課題に対し、どのようにお考えですか。

小坂文乃:

現在、人件費や食材費、家賃の高騰で、店舗を構えて利益を出すのは非常に大変な時代です。そのため弊社では、父の時代のように店舗を積極的に展開することは考えていません。それに比べて食品事業は、ビジネスとして大きな可能性を秘めていると見ています。今後は、レストラン事業で培ったブランド力や商品を軸に、冷凍食品の開発やECサイトでの販売にさらに力を入れていく方針です。

「日本洋食」を世界へ 日本の食文化を伝える次なる使命

ーーインバウンド需要が高まる中、どのような可能性を感じていますか。

小坂文乃:

日本の洋食文化、つまり「日本洋食」をもっと世界に発信したいと考えています。たとえば、オムライスやハンバーグ、カニクリームコロッケなどが挙げられます。これらは海外の料理を基に日本で独自に発展した食文化であり、外国にはないものです。「日本洋食」は海外ではまだ知られていないため、一つの日本食ジャンルとして確立させることが目標です。そして日本に来てくださる外国の方々に、その魅力を伝えていきたいと考えています。

ーー今後の事業において、特に注力していきたい分野はありますか。

小坂文乃:

弊社が次に果たすべき使命は、日本の素晴らしい食材の魅力を発信する拠点になることだと考えています。日本には、まだ知られていない丹精込めてつくられた食材が数多くあります。そうした食材を私たちのレストランで扱い、その背景にあるストーリーと共にお客様に伝えていきたいです。

東京の中心から発信することは、地方で懸命にものづくりをされている方々の励みになります。そして、日本の農業や食文化を守ることにもつながると信じています。私たちの料理をきっかけにその土地を訪れてもらう。そうした人の流れを生み出し、地方創生に貢献する循環をつくり出すことが、これからの大きな目標です。

ーー最後に、貴社が求める人物像についてお聞かせください。

小坂文乃:

何よりも「明るい人」を求めています。それに尽きます。飲食業はお客様と接する仕事ですから、どんな場面でも明るさがあれば乗り越えられます。職場が明るくなれば従業員同士の関係も良くなり、お客様にも喜んでいただけるでしょう。挨拶といった社会人としての基本的な礼節は厳しく指導します。その上で、とにかく明るさでまわりを幸せにできるような方を歓迎します。

編集後記

122年の歴史を受け止めつつ、常に未来を見据え、しなやかに変化し続ける。小坂氏の言葉からは、老舗を守り次代へつなぐという強い覚悟がうかがえる。西洋の食文化を日本に伝えるという創業時の使命は、今や日本の優れた食材と食文化を国内外に発信する拠点となる新たな役割へと昇華した。その高い視座は、これからの「日比谷松本楼」が担うべき新たな役割と無限の可能性を示している。今後の挑戦に、大いに期待したい。

小坂文乃/1968年生まれ。中学・高校時代を英国で過ごす。立教大学社会学部観光学科卒業後、英国系企業に就職。その後、家業である株式会社日比谷松本楼に入社。常務取締役企画室長などを歴任した後、2017年、3代目社長であった父・小坂哲瑯氏の後を継ぎ、代表取締役社長に就任。社長業の傍ら、母方の曾祖父梅屋庄吉と中国の革命家孫文の歴史に関する講演や展示会を国内外で行う。社外では、上海市名誉市民、壱岐市観光大使、立教大学校友会副会長、東京国立博物館評議員などを務める。