明治41年(1908年)創業以来、多種多様な産業機械の製造開発を通じて、時代の要望に応え続けてきた株式会社中山鉄工所。地元佐賀大学をはじめとした複数の大学と連携して、「deラボ」という研究室を開講し、ものづくりを通じて世界に羽ばたく学生の支援も行っている。

一企業の枠に収まらない幅広い取り組みを進める同社。今回は代表取締役社長の中山弘志氏から、現在の取り組みや今後の展望についてうかがった。

最も大事にしている人脈という資源

ーーご入社された当時のエピソードを教えてください。

中山弘志:

当時の市場環境は、一部上場企業が業界に進出し、円高やプラザ合意などの影響もあり、弊社の利益率が悪化してきているような時期でした。

このまま無策ではいけないと思い、取引の長いお客さんから話を聞くと、建設廃材から骨材(砂利や砂)を再利用するための小規模な砕石機械を求めていることが分かり、新商品の開発に乗り出しました。

リサイクルを推進する時代の流れもあり、事業が軌道に乗り、最終的には私が配属された東京支店の売上を2倍から3倍程度まで伸ばすことに成功しました。

ーー経営を行っていくうえで大事にしていることは何でしょうか?

中山弘志:

当時の経験から考えても、一番大事な資源はお客様との信頼関係と、それによって培ってきた人脈だと考えています。お客様と常にコミュニケーションを図り、「今何が欲しいか」を知ることで、商品開発のヒントもいただいています。

目先の利益を追い求めるのではなく、「相手のことを裏切らない付き合い方」で人と関わることによって、長期的な関係性を築くことができ、結果として双方にとって実りある付き合いができるのだと思います。

deラボは若い人が未来に向けて自由に挑戦できる場所

ーー現在行っている産学共同プロジェクトについて教えてください。

中山弘志:

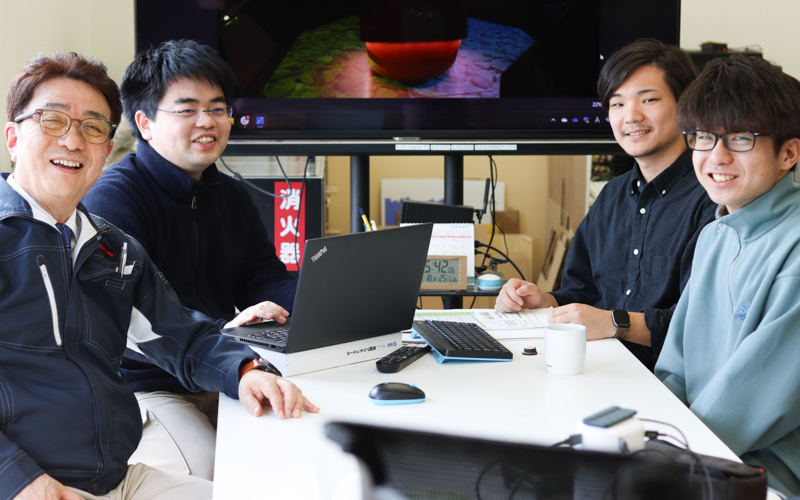

deラボを開始したきっかけは、電気通信大学の先生から「今度アライアンスセンターをつくるので、そこに入って一緒に研究をしませんか?」と誘われたことです。

センターに入って私たちが研究するだけでは意味がないので、学生が自由に工作できる部屋を設け、そこで気が向けば弊社の仕事をすることが出来る「学内インターン」スペースをつくりました。

すると優秀で真面目な学生がたくさん来てくれるようになり、彼らと一緒にロボット開発など、いろいろなことに取り組むことができました。それを見た佐賀大学から「同じような場をつくってほしい」と言われ、現在の佐賀大学のdeラボが生まれたというわけです。

ーーインドネシアのバンドン工科大学にもラボをつくっていますね。

中山弘志:

バンドン工科大学とは昔から付き合いがあり、deラボができる前からずっとインターンシップ生を受け入れてきました。

そこで、サロン兼インターンシップの空間をつくれれば、さらに多くの学生の役に立てると思い、今のdeラボの形が完成したのです。柔軟に受け入れ対応を行い、大学と長く信頼関係を築いてきたからこそできたと感じています。

ーーdeラボでできることや、期待していることは何ですか?

中山弘志:

deラボは、「レーザー加工機や3Dプリンターなどの最新設備を自由に使う」「企業の仕事を受ける」「個人の課題や趣味でラボを使う」など、さまざまな目的で利用できる場です。

やりたいことにはどんどんチャレンジして、自分の人生を楽しんでもらいたいと願っています。deラボでの取り組みを通じて、やりたいことを実現する喜びを感じてもらえると嬉しいです。

また、私たちは学生を囲い込みたいとは考えていません。deラボを卒業後、学生たちが他の会社に就職したとしても、もしかしたら10年後、20年後に一緒に仕事ができるかもしれません。どこかでそんなご縁が結びつけば、それが一番嬉しいですね。

ーーdeラボや学生さんに対する社長のお考えを教えてください。

中山弘志:

少子高齢化の今は、ある意味大チャンスの時代だと前向きに捉えています。人が少なくなり、ロボット需要の拡大が見込まれるからです。

「これからの10年で生み出すもの」ということで、deラボでは、産業用ロボットに限らず、家庭や日常生活でも使える、人手の代わりとなるロボットの開発を考えています。

また今の若い方にとっても、この大チャンスの時代を有意義に過ごしてほしいと思います。企業に入社したらおしまいと思わず、自分の人生を楽しむためにいろいろなことに臆せずチャレンジしてほしいと思います。

チャンスにあふれる現代、ITを使いこなして事業の発展につなげたい

ーー現在新たに取り組んでいること、目指していることは何ですか。

中山弘志:

現在、10年計画を立てて事業のIT化を進めています。

私も普段、情報収集をするときはネットやYouTubeを活用しています。専門分野について最新の情報に触れようとすると、本ではどうしても出版までに時間がかかり、発売されるまでの間に情報が古くなってしまうからです。このように、さまざまなものがIT化されたことにより、私たちの生活・社会は豊かになりました。

昨今ではChatGPTなどの生成AIも登場し、その利便性は進化し続けています。事業のIT化を進めることができれば、最終的には設計図や営業資料などは全て生成AIがつくり、人が作業をしなくていいという環境をつくることもできると思っています。これほどITの進化が目覚ましい中で、私たちがやれることはまだまだたくさんあると感じています。

今後もそのような時代の流れにうまく乗り、新しいことにも積極的にチャレンジし、会社の成長につなげていきたいと思います。

ーー最後に、今後の抱負や展望をお聞かせください。

中山弘志:

経営方針の一つとして「身の丈以上のことはしない」と決めています。「会社を大きくしたい」という気持ちよりも、「どうやって社員や顧客の皆さんと長く付き合っていけるか」に重きを置いて事業経営をしています。そうすることで、短期的には利益を逃すことになったとしても、長期的にはお互いにとってプラスになると思っています。

編集後記

人脈を重んじ、常にコミュニケーションを大切にする中山社長。deラボの学生や商社・ゼネコン関係者との対話の中から次々と企画が生まれてくることも多く、ゼロからの発案ほど面白いものはないと楽しそうに語ってくださった。少子高齢化をチャンスに変えて、これからの10年で産業界のさらなる可能性を開拓し続ける株式会社中山鉄工所の今後に期待する。

中山弘志/1984年、祖父の代からつづく株式会社中山鉄工所に後継者として入社。1996年に代表取締役社長に就任。名古屋営業所やシンガポール駐在所などの開設をはじめ、産学連携と学生インターンシップにも力を注いでいる。