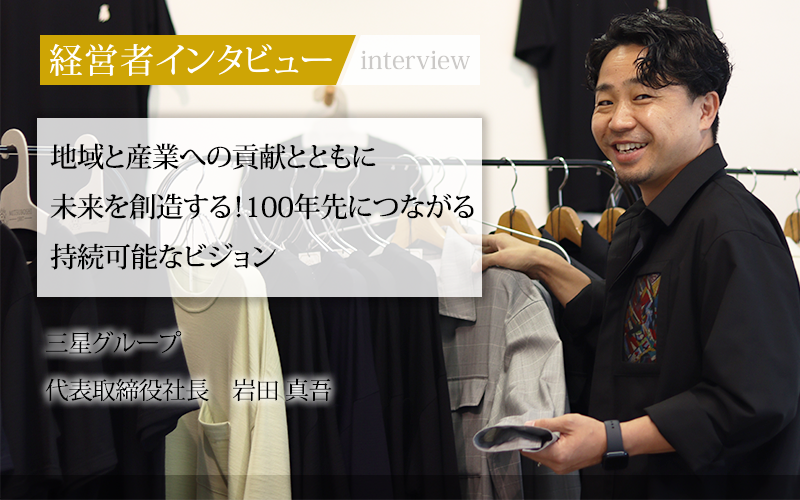

1887年に創業し、130年以上の歴史を持つ「三星グループ」。繊維素材の製造から合成樹脂事業、不動産開発など多岐にわたる事業を展開する一方で、地域産業の活性化や起業家・経営者のコミュニティにも積極的に取り組んでいる。

今回は、グループの代表取締役社長である岩田真吾氏に、経営者としての考えや会社への思い、今後の展望について話をうかがった。

歴史ある企業を承継することにやりがいを見出す

ーー社長のご経歴について教えてください。

岩田真吾:

大学を卒業後、三菱商事株式会社に入社し、その後ボストン・コンサルティング・グループ(BCG)に移り、2009年に三星グループに入社しました。

大学での学びや企業での経験から、起業という選択肢も考えました。しかし、新しい会社を立ち上げるよりも、100年以上の歴史を持つ企業の後を継ぎ、その中で変革を起こす方が、よりユニークで面白い人生を送れるのではないかと考えました。そこで、三星グループへの入社を決意しました。

その後、2010年に三星毛糸株式会社をはじめとする三星グループの代表取締役社長就任を経て、現在に至ります。

ーー貴社の事業について教えてください。

岩田真吾:

弊社グループには、繊維素材を手掛ける「三星毛糸株式会社」、合成樹脂を扱う「三星ケミカル株式会社」、不動産開発やベンチャー企業への投資を行う「株式会社ウラノス」などがあります。

毛織物染色を起源とする企業ですが、特定の事業を「本業」とは定義していません。「本気で取り組んでいる仕事が本業である」という考えのもと、どの事業に対しても、情熱と責任を持って取り組んでいます。

交流をきっかけに発展と継続を促す企画の立案

ーー2021年にスタートした「ひつじサミット尾州」は、どのような経緯で始まったのですか。

岩田真吾:

以前は、経営者として自社の売上/利益を伸ばすことが重要だと考えていました。しかし、コロナ禍をきっかけに、その考えを大きく改めました。

繊維業界は分業体制が確立されており、弊社のような織る会社だけでなく、糸をつくる会社、染める会社、仕上げを行う会社など、多くの企業が連携して成り立っています。

コロナ禍で産地全体の生産量が大幅に減少する中で、「自社だけが良ければいい」という考え方では不十分だと痛感しました。地域全体が衰退すれば、私たちの会社も存続が危うくなる。そこで、ウール生地の産地である「尾州」地域で、工場見学やワークショップの他、ショッピングや、地元の美味しい飲食を体感できるイベントを開催するべく「ひつじサミット尾州」を企画しました。

この産業観光を通じて、使い手とつくり手をつなぎ、地域全体が一体となって活性化することを目指しています。また、繊維産業の事業承継に対するイメージアップを図り、新しい担い手の育成にもつなげていきたいと考えています

ーーアトツギとスタートアップの共創コミュニティ「タキビコ」について教えてください。

岩田真吾:

私は地域の商工会議所等アトツギコミュニティーに属する一方で、起業家のコミュニティにも所属していました。この2つのコミュニテイに大きな隔たりがあることに気づきました。

スタートアップ企業には、スピード感や爆発的な成長力があります。一方で、老舗には信頼関係を重視し、長期的な視点で事業を考える姿勢があります。どちらにも、互いに学ぶべき点があると感じたのです。

しかし、頭で理解するだけでは足りません。人と人との交流がなければ、本当の意味での理解は得られません。そうした背景から、後継ぎ経営者とスタートアップが交わるコミュニティをつくるべきだと考えました。

ひつじサミット尾州は繊維事業を主体にしていますが、業種や地域に縛られず、アトツギ(老舗企業)とスタートアップが連携する場をつくれば、また新たな可能性が広がるのではないかと考え、「タキビコ」を立ち上げたのです。

仲間との出会いを大切に100年先の未来をつくる

ーー採用についての考えをお聞かせください。

岩田真吾:

タキビコに「仙人」という役職名を持つ人がいます。大手企業を定年退職した方で、タキビコを手伝いたいと申し出てくださいました。

「仙人」には不老不死で、人里離れた場所に住み、神通力を使うという伝説があります。不老不死であるかのように気持ちが現役で若々しく、都市部から地方に移り住み、豊富な経験を活かして困難な課題を解決できる役職を表すには、「仙人」がぴったりだと思ったのです。

仙人の例のように、年齢にとらわれない採用を心がけています。20代30代の人材はもちろん歓迎ですし、私と同世代の方々にも来ていただきたい。「仙人」のような経験豊富な方々も歓迎しています。

重要なのは年齢ではなく、その人の「気持ち」です。口だけでなく、実際に手を動かせる情熱を持った人と一緒に仕事がしたいと思っています。

ーー課題点としてどのようなことを考えていますか。

岩田真吾:

人事評価制度の構築です。ワキ製薬株式会社の脇本社長から人事評価制度の重要性について話をうかがう機会があり、弊社でも取り入れる必要があると感じました。

ワキ製薬では、昇進の際に社員が自ら手を挙げる必要があるそうです。こうした人事評価制度をきちんと運用できている企業は多くないのではないでしょうか。私たちも、社員の自発性をしっかりと組み込んだ人事評価制度を導入したいと考えています。

ーー今後の展望をお聞かせください。

岩田真吾:

私たちグループは、「100年すてきカンパニー」という目標を掲げています。これは、過去100年間にわたって築いてきた先人たちへの感謝をベースに、これから100年後にも続いている会社を目指すというものです。未来に向けて、しっかりとつながりを持ち続ける企業でありたいと考えています。

「カンパニー」という言葉の語源には、「一緒にパンを食べる」という意味があります。一緒に食事をするように、みんなで協力して事業を成し遂げるチームをつくりたいと考えています。

この理念は、私たちの事業にも反映されています。繊維事業では、高品質な素材をつくり世界に発信していくこと。樹脂コンパウンド事業では、持続可能なプラスチックビジネスの一翼を担うこと。新規事業では、今までの世の中にはない、しかし必要とされるものを生み出していくこと。これらすべてが、「100年すてきカンパニー」という目標につながっています。

「100年」は時間軸、「すてき」はお客様へのおもい、「カンパニー」は一緒に働く社員を表しています。この3つの要素が調和することによって、私たちの目指す未来が実現すると信じています。

タキビコをきっかけに起業家だった女性が弊社に加わってくれました。こうした優秀な仲間との出会いを大切にし、今後も、「100年すてきカンパニー」というビジョンを大切にしながら、持続可能な成長を目指していきます。

編集後記

地域産業と繊維事業の持続可能性に情熱を注ぎ、地域全体の発展に大きく貢献している岩田社長。その中でも、ウール再生プロジェクトや「ひつじサミット尾州」、さらにはアトツギとスタートアップをつなぐ「タキビコ」といった取り組みは、単に企業の成長を目指すだけでなく、地域との共生や産業全体の活性化を強く意識したものだ。

これからも、100年先を見据えながら新しい価値を生み出し続ける岩田社長が、どのようにして地域や業界に革新をもたらしていくのか、期待が高まる。

岩田真吾/1887年創業の素材メーカー「三星グループ」の5代目アトツギ。慶應義塾大学を卒業後、三菱商事株式会社、ボストン・コンサルティング・グループ(BCG)を経て2010年より現職。欧州展開や自社ブランド立ち上げ、ウール再生循環プロジェクトReBirth WOOL、産業観光イベント「ひつじサミット尾州」、アトツギ×スタートアップ共創基地TAKIBI & Co. (タキビコ)などを進める。