世界の飢餓人口は7億人を超え増え続ける一方で、日本の食料自給率は低下し、後継者不足による農業従事者の高齢化が深刻化している。農業の持続可能性が揺らぐ中で、熊本県を拠点に採卵養鶏業を基盤とし、六次産業化や海外展開を推進する企業がある。

「ひとつのたまごから広がる君(黄身)の幸せ」というビジョンを掲げ、農業の可能性を切り拓き続けている株式会社サン・ファームだ。子どもの貧困問題への支援にも取り組む同社の代表取締役、八幡みわ氏に、その挑戦についてうかがった。

金融の経験を活かし、農業経営の新たな一歩を踏み出す

ーー大学卒業後はどのような職業に就いたのですか。

八幡みわ:

当時、私は無形資産を扱う業界に大きな魅力を感じていました。その中でも特に金融サービス大手のオリックスに興味を持ったのは、最も重要な財産は「人材」と位置付け、多様性を尊重する人的資本経営を行われていて、実際に会った先輩方がとても生き生きと楽しそうに活躍されていたからです。

文学部出身の私には未知の世界でしたが、毎日がエキサイティングでたくさんのチャレンジを経験させていただきました。将来的には経営に携わりたいと考えていた私にとって、金融や不動産関連の事業部で働けたことは非常に貴重な経験でした。

ーー入社後に携わった業務について教えてください。

八幡みわ:

サン・ファーム入社後は総務部や、出荷業務を担当し、その後はヒナの育成を中心に農場業務も経験しました。当時弊社は採卵養鶏が主力事業で、20年以上前から全国へ卵の通販も行っていましたが、お客様から「この美味しい卵で作ったお菓子を食べてみたい」という声をよくいただいていました。

また、価値ある日本の食を私たちの次の世代に残すためには、卵だけでなく、スイーツや鶏肉、自然栽培米といった価値ある派生商品を創造して、ブランディングを行うことで、企業価値を高めることが必要と考え、スイーツや加工品の製造販売に思い切って挑戦することにしました。現在でいう6次産業化の始まりです。

子どもの貧困を支援する「フードリボン活動」

ーー事業を多角化するなかで、特に重視していることは何ですか。

八幡みわ:

大学時代、一人暮らしをして驚いたことがありました。大好きな卵ご飯を食べようと量販店で卵を購入したところ、卵の色が妙に赤く、不自然に感じたのです。その上、味も全くおいしくありません。安全な食べ物が中々身近にない現実を目の当たりにし、深く考えさせられました。その思いは、子育てを通じてさらに強くなりました。

私たちの仕事は、単なるモノづくりではありません。生命の礎である大切な食べ物を子どもたちの世代に繋いでいく、そんな使命を胸に、日々取り組んでいます。

ーー貴社の事業展開と、フードリボン活動について教えていただけますか。

八幡みわ:

一般的には分業化が進む中で、弊社では敢えて一気通貫型の事業を行っており、卵を使った菓子加工販売を事業の一つとして展開しています。ほかにも再生可能エネルギー事業や土を蘇らせる事業、ヘルスケア事業、飼料栽培などの事業を手がけています。

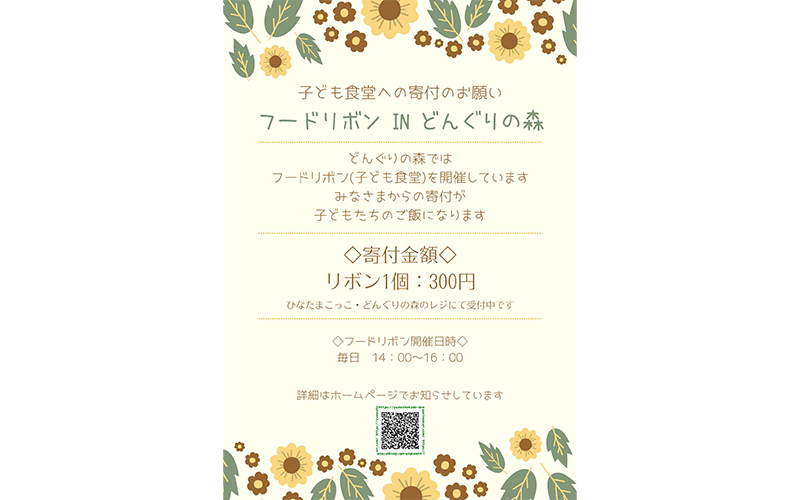

最近特に力を入れているのが子どもの食を支援する「フードリボン活動」です。先進国でありながら、日本の子どもたちの貧困率が高いことを知り、胸を痛めたことがきっかけでした。食に携わる仕事をしている私たちにできることをしようと、幹部スタッフの賛同を得て、地域の子どもたちに安全な食事を提供するこの活動は、私たちだけでなく、賛同者から300円の寄付をいただきながら運営しています。

現在は、音楽会の開催や世界で一つだけのオリジナルかき氷大会、クリスマスケーキの飾り付けなどのイベントも行い、毎年、楽しみにしている子どもたちが増えています。学校に行くことが難しい子どもさんも、外の世界に出ていくきっかけになっていることをうれしく思います。対応するスタッフ共々、うれしそうな子どもたちの笑顔を見ると、この活動を続けてきて本当に良かったと実感しています。

働きやすい環境づくりが、地域と未来を支える

ーー社内の雰囲気づくりで意識していることはありますか。

八幡みわ:

子どもの入院や病気など、家庭で突発的なことが起こっても休みやすいように、総務部門を中心にどの部署でも対応できるスタッフを育成し、休む人の仕事をカバーできる体制を採用しています。この取り組みから結婚や出産で退社するスタッフが減少しました。

女性のキャリア支援にも意欲的で、現在は社内6部門中5部門(総務部門、農場のGP部門、直売製造部門と販売、ロジスティック部門)で女性社員が責任者として活躍中です。販売部門の責任者はもともとアルバイトスタッフで、結婚、子どもさん2人の出産、育児休暇を経て責任者として活躍されています。アルバイトやパートから社員への転換も積極的に推奨しており、これまでに約6名が社員に昇格しています。

ーー今後の採用方針と展望について教えてください。

八幡みわ:

私たちは、六次産業化への挑戦や子どもの貧困問題への取り組みなど、理念や活動をより多くの人に伝えて、大きなイノベーションを起こしていきたいと考えています。そのため、人材採用では、食の重要性や農業の社会的使命に共感してチャレンジしてくれる仲間を求めています。

最後に、日本の農業者の生産物は世界に誇れる品質ですが、販路開拓や人材確保で課題を抱える方が多いのが現状です。弊社ではこれまで、六次産業化や人材管理のノウハウを蓄積してきました。これらの知見を業界全体に還元し、未来につながる農業の仕組みを、企業や業種の垣根を越えて協力し合うことで実現していきたいと考えてます。

編集後記

八幡社長の言葉には、揺るぎない使命感と人を包み込む温かみが感じられた。目の前の経営課題に向き合いながらも、常に未来を見据える広い視野を失わない姿勢が印象的だった。そして何より、「食を通じて人を育てる」という理念が、社員の働き方や地域の貢献にまで広がっている。農業の新たな可能性を示すサン・ファームの挑戦はまだ始まったばかりだ。その未来に期待せずにはいられない。

八幡みわ/早稲田大学卒業後、オリックス株式会社に入社。2001年、株式会社サン・ファームに入社。自社の新鮮たまごを原料にスイーツを直売する「ひなたまこっこ」をオープン。国際味覚査機構(iTQi)の食品コンクールで4年連続、優秀味覚賞二つ星を受賞。2018年農業の未来をつくる女性活躍経営体(WAP100)認定。2021年九州農政局地産地消等優良活動表彰「九州農政局長賞」生産部門。「地域の希望の光になる」ビジョンを掲げ「フードリボン(夢食堂)INどんぐりの森」を通して子どもの貧困問題にも取り組んでいる。