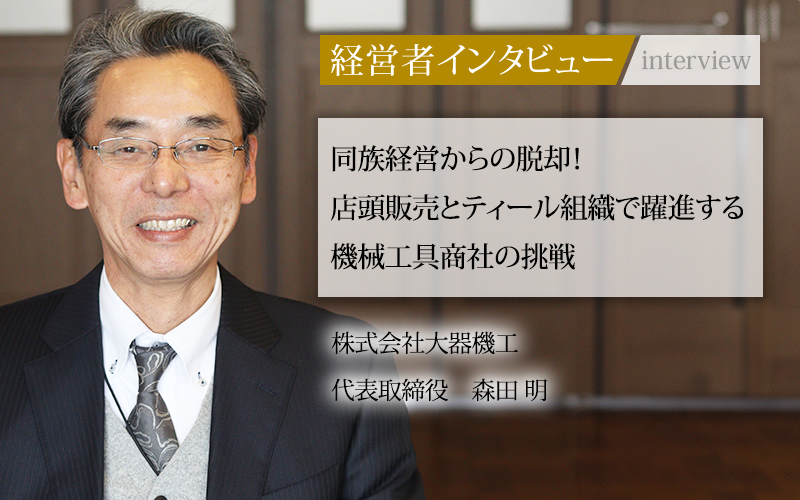

日本の多くの企業が同族経営といわれる中、株式会社大器機工の代表取締役社長である森田明氏は、叔父から引き継いだ会社を同族経営から脱却させるべく、MBOという道を選択した。MBOとは、企業の経営陣が株式や事業部門を買い取ることで経営権を取得するM&Aの一種である。店頭販売を強みとしながら、総合商社としての役割を担う同社。今回は森田氏に、企業努力を重ねた軌跡や成功の裏側、そして未来への展望について話を聞いた。

同族経営からMBOを目指すまでの経緯

ーー創業からの歴史と、現在の事業内容を教えてください。

森田明:

弊社は1975年に叔父が創業し、1977年に法人化した会社です。2010年に本社を神奈川県藤沢市から綾瀬市へ移転し、現在は宮城、豊橋、姫路の3つの営業所を構え、機械加工や産業機器販売、修理業務、工具のメンテナンスなど幅広い業務を展開しています。

特徴は店頭販売です。機械加工、産業機器については、多くの企業がネット販売に注力する中で、顧客が必要とする商品を直接お渡しできる店頭販売にこだわっています。

私が入社したのは1988年のことで、2004年に代表取締役に就任しました。それ以降、2代目の社長として経営の舵を取っています。

主体性を重視するティール組織へ

ーー貴社独自の強みはどのようなところでしょうか。

森田明:

弊社の強みは、社員一人ひとりが自分の立場で決定権を持ち、主体的に働ける組織であることです。従来のような社長、部長、課長といったピラミッド型のヒエラルキー組織ではなく、自発的な活動を重視する「ティール組織」に移行しました。ティール組織とは、必要な場面で関係者が意思決定し、自発的かつスピーディーに対応や提案、決定を進める組織形態を指します。

この理念に基づき、各営業所にも決定権を与え、必要な取引は現場で迅速に対応しています。また、異なる意見や考え方については徹底的に話し合い、議論を重ねることで、ストレスの少ない職場風土を目指しています。組織の強化には、フラットな関係と互いをリスペクトできる環境が不可欠だと考えているのです。

ーーMBO実現のためにどのような取り組みをされていますか。

森田明:

弊社は同族経営からの脱却を目指すべく、創業家と無関係の従業員による経営体制とMBOを実現するための取り組みを実施しています。

2023年の夏、経営に興味を持つ社員やパート従業員を対象に経営勉強会を開催し、同族経営からの脱却を目指すこと、そして社員の中から次世代の経営者を育てたいという私の思いを初めて伝えました。その際、将来的には社員への株式譲渡を視野に入れていることも明らかにし、株式会社大器機工を引っ張っていってほしいと期待を込めて語りかけたのです。

この取り組みは社員の意識に変化をもたらしているようです。今後のMBO実現に向けて、持株会社の設立や配当計画など、具体的な準備を進めながら、経営に関心を持つ従業員が主体となって会社を運営できる体制の構築を目指しています。

店頭販売で築く顧客との信頼関係

ーーネット販売が中心となりつつある中、なぜ店頭販売に注力されているのですか。

森田明:

店頭販売への注力は、顧客からの信用と製品づくりに携わる人の利益、営業担当のスキルアップにつながることが理由です。

私は弊社が顧客と直接関わり、「必要なものはあの店に行けば必ず見つかる」と信頼していただける存在でありたいと考えています。ものづくりを支える工場の方々の縁の下の力持ちとなり、ともに歩むパートナーであることがなにより重要です。

店頭では、営業担当が実際に顧客の要望を聞きながら、必要な商品を一緒に探し出す丁寧な接客を心がけています。これにより顧客ニーズへの理解が深まると同時に、社員の営業力も磨かれていきます。デジタル技術の重要性は認識しながらも、ネットやデジタルだけでは伝わらない「顧客の生の声」を、私たちは最も大切にしているのです。

ーー綾瀬市と町工場の方々によるオープンファクトリーについて教えてください。

森田明:

綾瀬市では「あやせ工場オープンファクトリー」を企画しています。この企画はものづくりを支える人や技術に触れ、工場で使用している機械の操作などの見学・体験・職人との交流を通じて「ものづくりのまち」の魅力を体感することが目的です。

綾瀬市は中小の製造企業が数多く立地していますが、地域住民や従業員の家族など、一般の方と町工場との接点はほとんどありませんでした。ものづくりのまちの将来を考慮して地域の製造業と綾瀬市がタッグを組み、定期的にイベントを開催し、地域の方々と共に綾瀬市のものづくり産業を育てていく取り組みが始まったのです。

工場を開放し、一般の方や従業員の家族、子どもたちに見学してもらうことで、日本の製造業や技術の素晴らしさを実際に見て体験してほしいと考えています。私は「将来、綾瀬市の工場で働く子どもたちを育てたい」という夢を持っており、地域社会に貢献しながら、次世代へ製造業の魅力を伝えたいという思いから、この活動に積極的に参加しています。

次世代リーダー育成と地域貢献へのビジョン

ーー社長就任後はどのような取り組みをされましたか。

森田明:

顧客や地域のニーズを把握して、経営戦略にフィードバックする取り組みを重視しました。

社長就任時と比べると、業績は約3倍にまで成長しましたが、その過程で大きな意識改革が必要でした。そこで、停滞していた時期には営業マンに数字を追わせることを控え、むしろ顧客との直接的な関係構築に重点を置く方針をとったのです。経営目標は重要ですが、数字だけに頼った事業計画では計画通りに進まないと考えたため、顧客が本当に必要とするものや地域に求められていることに目を向けることを徹底しました。また、私自身も経営者として多角的な視点を持つようになったことが、変化をもたらした大きな要因だと感じています。

ーー貴社が抱える課題と今後の展望についてお聞かせください。

森田明:

現在の課題は、経営幹部と後継者の育成です。新入社員に対しては、半年から1年をかけて独り立ちできるよう、丁寧なレクチャーとフォローを行うなど、充実した教育制度を整えました。製造業は男性の割合が高い業界ですが、私たちは間口を広げ、ものづくりに興味のある女性を積極的に採用しています。目指すのは、シングルマザーの方でも、子どもを大学まで進学させるために十分な賃金を得られる職場です。これからも、自ら考え行動できる次世代の業界リーダーを育成し、未来に向けた成長を続けていきたいと考えています。

編集後記

製造業界への深い愛情を原動力に、同族経営からの脱却を決断した森田社長の挑戦には胸を打たれるものがある。過去のしがらみにとらわれず、新たな未来を切り開こうとするその姿勢には、強い信念と覚悟が感じられた。業界の革新を見据えた次世代リーダー育成への情熱は、製造業界全体に影響を与えるだろう。これからの大器機工のさらなる飛躍に期待したい。

森田明/1988年、株式会社大器機工へ創業者である叔父の後継者として入社。2004年に代表取締役に就任。地域最大の品揃えを誇る機械・工具類の店頭販売を通して、製造業の国内回帰を力強く後方支援している。