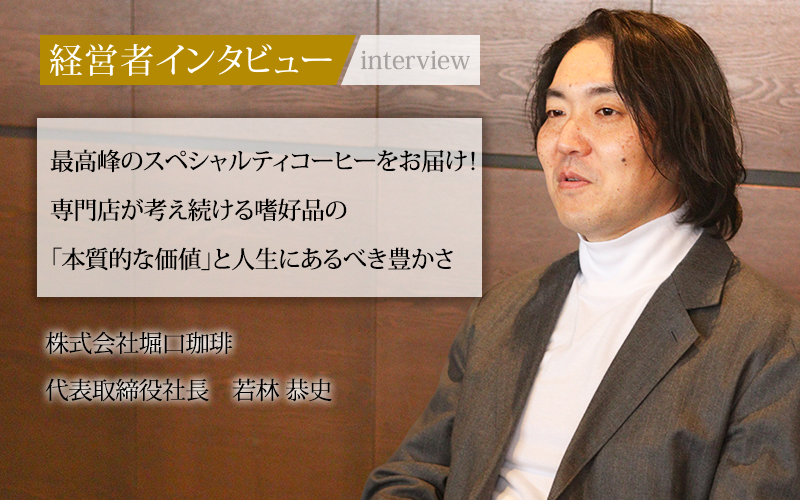

1990年、東京・世田谷にて創業した「堀口珈琲」。生豆の鮮度や産地の個性を重視し、ロースト技術を追求する新機軸の運営により、愛好家に親しまれてきたコーヒー専門店だ。今回は、代表取締役社長の若林恭史氏に、就任の経緯や会社のこだわり、今後の展望をうかがった。

研究畑で培った探求心を生かして「コーヒー専門店」の社長へ

ーー社長のこれまでの経歴をお話しいただけますか。

若林恭史:

大学時代は研究者を志し、理学部の生物学科に所属していました。修士号を取得したのち、研究費の申請が通らなかったことから、博士課程を断念しました。私はいわゆる就職氷河期世代であったものの、紹介していただいた実験器具メーカーに無事入社することができたのは幸運でした。

職場には恵まれましたが、研究者になりたかった人間なので、人の研究をサポートする仕事と「やりがい」に大きな隔たりを感じてしまったのが正直なところです。転職を考え始めた頃に、ちょうど声をかけてくれたのが「堀口珈琲」でした。

「堀口珈琲」との出会いは学部生時代に遡ります。研究室ではコーヒーを共同購入して飲んでいましたが、お金に余裕がなかったため安価なものにせざるを得ませんでした。コーヒーをよく飲む家庭で育った私は、研究の傍らで「もっとおいしいコーヒーを飲みたい」と常々思っており、思い切ってコーヒーの淹れ方を学ぼうと「堀口珈琲」のセミナーに通い始めました。そして、就職後もセミナーに通う中で声をかけてもらったのです。

もともと、研究者として成功したあとは「悠々自適に喫茶店を経営したい」という野望もあったので、弊社に入社する決意も固まりやすかったといえます。

ーー入社後の経験もうかがえますか?

若林恭史:

当初は、お客様にコーヒーをサーブする手順や店頭での物販、出荷作業、規格外の豆のソーティング(選別)といった基本的な仕事を覚え、その傍らで、PCをさわれる人間が少なかったため、IT業務も率先して引き受けました。信頼を高めるチャンスだと思い、FAXや手書きでの作業を電子化していきました。

生豆を買い付けるためのテイスティングにも同席できるようになった頃、海外出張に行く予定だったメンバーが体調を崩してしまい、代わりに出張する機会を得ました。無理を承知で挙手したので、OKが出た時は本当に驚きました。ここまでが、入社して約1年間の出来事です。

ーー社長に就任した経緯もお聞かせください。

若林恭史:

海外出張を機に、徐々に調達担当として生豆の産地に関わることができました。2008年にオープンした上原店は、生豆調達の事務所とセミナー会場を兼ねた場所として、入社3年目に現会長の堀口とふたりで立ち上げた店舗です。その後も、原料の管理だけでなく、焙煎方法の検討や焙煎豆の品質管理も私の担当に移行し、職域を広げていきました。

当社の原点は、堀口が個人で始めた街のこだわりコーヒー屋です。そのこだわりが注目を集め、「堀口さんからコーヒーを学びたい」という人が集い、その後少しずつコーヒー企業へと発展してきました。当時のイメージとしては「職人の世界」に近く、仕事は自分の目で見て・学ぶ、でした。私も四六時中コーヒーと向き合う生活を送っていましたね。

入社したタイミングが良かったことに加えて、EC事業やDXを多少は進められる力と、論文作成で培った文章力などを活かすことで、さまざまな仕事を経験することができ、私自身の立場も変化していきました。そして、2020年に社長を任せていただくことになったのです。

焙煎にこだわった「スペシャルティコーヒー」を国内外で販売

ーー改めて、事業内容を教えてください。

若林恭史:

最高品質の「スペシャルティコーヒー」を提供することにこだわっている会社です。焙煎豆の販売を本業とし、店舗・EC・卸売・海外向けと複数チャネルで販売を行なっています。

店舗は東京に5店舗、上海に2店舗を展開中です。卸売は飲食店だけでなく、企業様のオフィスや研究施設などにもご利用いただいています。

ーー貴社の魅力やこだわりもうかがえますか。

若林恭史:

一口にコーヒーと言ってもいろいろです。気軽に飲める価格訴求型の商品を弊社が供給しようとしても規模のメリットを出すことはできません。そういった商品は大手ロースターに任せた方が消費者にとっても有益だと思います。一方で、スペシャルティコーヒーという「質の商品」は小回りの効く中小ロースターの方が追求し続けやすく、それをきちんとやりきろうという姿勢が「堀口珈琲」の魅力だと思います。

日常とスペシャルティコーヒーの親和性やカルチャーとのつながりを

ーー今後の展望をお聞かせください。

若林恭史:

現在スペシャルティコーヒーをリアルに体験する場として、物販専門店から日本的な喫茶、カフェ、バール(コーヒースタンド)を整備している最中で、それを継続します。いろいろな提供スタイルを通してスペシャルティコーヒーを体験いただくことで、日常とスペシャルティコーヒーの親和性やカルチャーとのつながりを実感していただく取り組みです。

並行して、実店舗での体験・発信をECや卸売の広がりに繋げながら、ウェブサイト・SNSなどを通した発信も活発化させていきます。スペシャルティコーヒーの楽しみを広げていく活動です。そのためにも、社内の教育体制をより整え、積極的に採用を進めていくことも2025年以降の課題です。

編集後記

「おいしいコーヒーがあった方が効率性やモチベーションが上がる」という意識が、外部の組織にも浸透しつつある、と語った若林社長。研究施設にもコーヒー豆を卸すことについて、「研究員がうらやましい」と笑顔を見せた。「最高品質」を貫く姿勢はもちろん、仕事にかける彼らの熱意が伝わっているからこそ、「堀口珈琲」のファンは増え続けている。

若林恭史/1980年生まれ。2005年、株式会社堀口珈琲に入社。焙煎・ブレンディング・生豆調達の担当者として経験を積む。生豆事業と焙煎豆製造・流通の各部門の統括者を経て、2020年に代表取締役社長に就任。