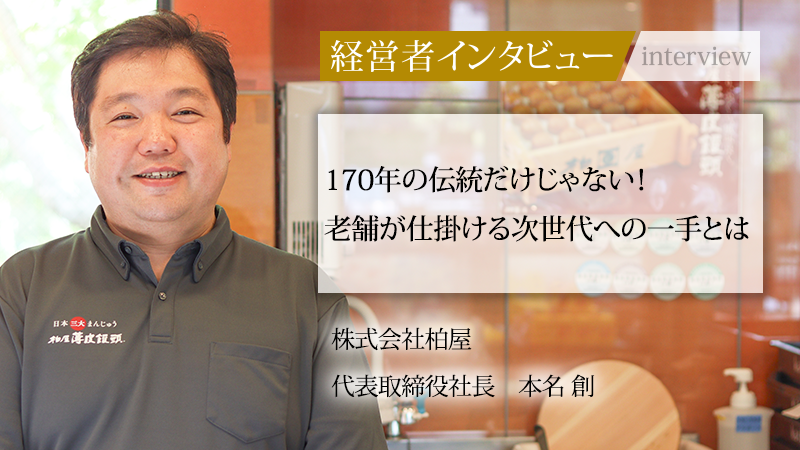

1852年創業、福島を代表する銘菓「柏屋薄皮饅頭」で知られる株式会社柏屋。170年以上の歴史は、単なる伝統の継承ではなく、常に時代の変化を捉えた“革新”の連続であった。今回は、代表取締役社長の本名創氏に、柏屋のこだわりや変革の歴史について話をうかがった。

音楽への道から一転、柏屋への入社と学びの日々

ーー入社されるまでの経緯と、家業を継ぐ決意をされたきっかけを教えてください。

本名創:

若い時はアルバイトをしながらバンド活動に明け暮れていました。しかし、25歳の時、メンバーの事情でバンドが解散。音楽活動に区切りをつけ、当時住んでいた東京から福島に戻ることを決意しました。実家に戻り半年ほど経った頃、これまで自由にさせてくれた父や家族への恩返しの気持ちが芽生え、柏屋で働くことにしたのです。

子どもの頃から当たり前に食べていた饅頭ですが、家を出て初めて、美味しい饅頭がどこでも食べられるわけではないと知りました。「柏屋薄皮饅頭」のしっとりとした食感や風味の豊かさが、他にはない強みだと再認識したため、入社後はまず、主力商品である「柏屋薄皮饅頭」について徹底的に学ぶことにしました。

材料の選定からあんこの炊き方、生地のつくり方、包み方まで、まさにゼロからの学びでしたね。そして、学べば学ぶほど、饅頭一つひとつに込められたこだわりや、美味しさを追求する情熱の強さを改めて痛感しました。

店舗での経験と東日本大震災、そして経営への道

ーー製造部門の後、店舗運営もご経験されたそうですが、店舗で最も大切にされていたことは何ですか。

本名創:

製造を学んだ後は店舗に立ち、接客を経験しました。飲食店でのアルバイト経験はありましたが、お菓子屋としての立ち居振る舞いを身につけるのはまた別の難しさがありました。

店舗でこだわっていたのは、やはり“人”の力です。美味しいお菓子を提供するのは当然ですが、その上で「またこの人から買いたい」と思っていただけるような、温かいコミュニケーションを大切にしていました。お客様に信頼され、ご指名をいただいた時の喜びは今でも忘れられません。

ーー特に印象深いエピソードがあれば教えてください。

本名創:

その後、商品開発を担当する企画部に在籍していた2011年、東日本大震災が発生しました。本社や工場のある福島県は原発事故の影響もあり、まずは従業員の安全確保を最優先しました。そして、当時、社長だった父に相談し、お店にあるお菓子を避難所に届けることに。初代の「薄皮饅頭は国民の滋養である」という言葉を胸に、少しでも人々の心の支えになればという一心でした。後日、「あの時のどら焼きが本当に美味しかった」という声をいただき、お菓子の持つ力を改めて実感することができました。

その後、2014年からは本社の専務取締役に就任し、本格的に経営に携わるようになり、現会長である父のもとで経営の全般を学び、青年会議所での活動などを通じて視野を広げました。そして2021年、代表取締役社長に就任しました。

柏屋の核「暖簾は革新」時代の変化と共に

ーー170年以上の歴史の中で、貴社が大事にしてきたことを教えてください。

本名創:

柏屋の歴史は、まさに「暖簾は革新」という家訓に象徴されます。創業当時は東北で珍しかった、こしあんのたくさん入った白い饅頭をつくっていました。その後、第二次世界大戦直後には、白い砂糖が手に入らないという逆境の中、黒糖を用いることで風味豊かで日持ちもする現在の茶色い薄皮饅頭を生み出しました。これが柏屋にとっての大きな転換期です。

さらに、四代目である祖父の時代、労務環境改善を目指し、レオン自動機の創業者と共に世界初の饅頭包あん機開発に携わりました。これは食品業界においても革命的な出来事でした。父である五代目は、機械化された饅頭の味に満足せず、「手づくりより美味しい饅頭を機械でつくる」という目標を掲げ、8年の歳月をかけて新たな製造ラインを完成させました。

このように、柏屋は伝統を守りつつも、常に時代のニーズを捉え、より良いものを提供するために挑戦を続けてきたのです。

若者や海外へ柏屋の魅力を伝えたい

ーー社長が目指す会社像についてお聞かせください。

本名創:

私が社長に就任した2021年はコロナ禍の最中でした。先行き不透明な状況でしたが、「チャンス」の機、「機動力」の機という思いを込めて、社内報に「機」の一文字を掲げました。「チャンスの神様は前髪しかない」とよく言いますが、機会を掴むためには準備と迅速な対応が不可欠だからです。

実際、コロナ禍でも、取引先の社長様のご紹介で販路が拡大したり、パッケージ改良で薄皮饅頭の賞味期限を大幅に延長できたりと、厳しい中でもチャンスを掴んできました。現在も、変化に強く、自らチャンスをつくり出せる組織を目指しています。

ーー今後の事業展開、特に商品開発や市場開拓のビジョンについて教えてください。

本名創:

人口減少やライフスタイルの変化が進む中で、柏屋ブランドをさらに強化し、新しいお客様層にアプローチしていく必要があると考えています。その一つが、若い世代や海外の方々にも和菓子の魅力を伝える取り組みです。

たとえば、あんバター風味の焼きまんじゅうのような和洋折衷の商品開発や、柏屋で展開しているレモン風味のチーズケーキ「れも」を福島県産の桃を使ってアレンジした桃味バージョンなど、新しい試みも行っています。「れも」の桃味は昨年、予想を上回る早さで完売し、手応えを感じています。

また、「柏屋薄皮饅頭」の賞味期限を大幅に延ばすパッケージ技術の導入も進めており、これにより販路拡大も期待できます。地理的な市場拡大だけでなく、世代を超えて愛されるための商品開発や情報発信を強化する方針です。

挑戦し続ける仲間と柏屋の新しい歴史を築いていきたい

ーー求める人物像はどんなイメージですか。

本名創:

何よりも「お菓子が好きな人」に来ていただきたいです。その情熱が新しいアイデアやお客様を思う心につながると信じています。その上で、新しい市場や価値を創造することに意欲的な人、人がやったことのないことに果敢にチャレンジできる人を求めています。

柏屋には、社員の「やりたい」という気持ちを尊重し、その実現を後押しする風土があります。やる気と努力次第で、商品開発、新サービス、新規市場開拓など、さまざまなことに挑戦できる環境が整っています。「お菓子業界で何かを成し遂げたい」という夢や情熱を持つ方にとって、柏屋はきっとその思いを形にできる場所です。私たちと一緒に、柏屋の新しい歴史を築いていきましょう。

編集後記

江戸時代末期の創業から170余年、「柏屋薄皮饅頭」という伝統の味を守り続ける株式会社柏屋。しかし、その歩みは決して保守的なものではなく、本名社長の言葉通り「暖簾は革新」の精神に貫かれていた。少子高齢化や市場の変化という課題に対し、若い世代や海外へのアプローチ、革新的な商品開発で応えようとする姿は、老舗企業が未来を切り拓く一つの力強いモデルと言えるだろう。本名社長が語る「人」を大切にする経営、そして挑戦を歓迎する社風は、これから社会に出る若者や、新たなキャリアを模索する人々にとって、大きな魅力となるに違いない。

本名創/大学中退後、バンド活動に打ち込むが、25歳で音楽活動に区切りをつけ、2006年、株式会社柏屋に入社。製造現場、店舗運営、商品企画、工場長などを歴任。東日本大震災時には「お菓子でみんなを元気に」という信念のもと支援活動にも尽力。2014年に同社の専務取締役、2021年に代表取締役社長に就任。「暖簾は革新」を経営哲学とし、伝統を守りつつ新たな挑戦を続ける。