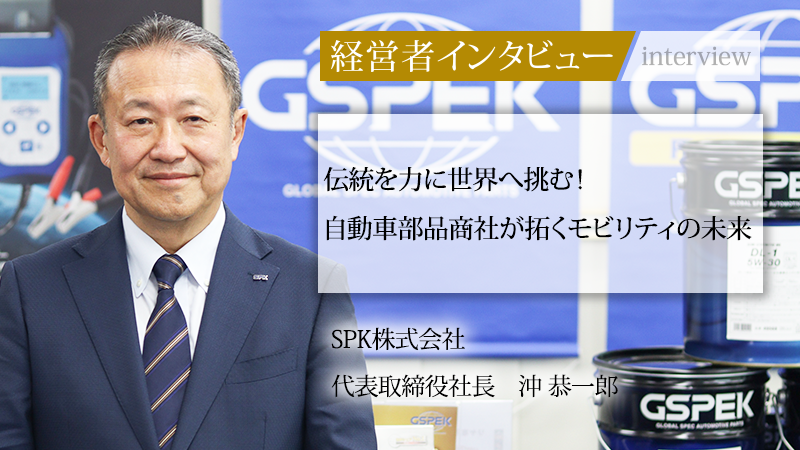

100年以上の歴史を誇る自動車部品・用品および産業車輌部品の商社であるSPK株式会社。同社は、近江商人の「三方よし」の理念を現代に受け継ぎ、国内のみならず世界を舞台に事業を展開している。近年は「VISION2030」を策定し、従来の部品商社の枠を超えた「モビリティビジネスのグローバル商社」への進化を加速させている。この大きな変革を牽引する、代表取締役社長の沖 恭一郎氏に、伊藤忠商事で培った経験を土台とし、いかにして伝統ある企業を革新へと導いているのか、その情熱と未来への展望について聞いた。

自動車部品と共に歩んだ20年

ーーまず、沖社長の経歴についてお聞かせください。

沖 恭一郎:

大学卒業後、伊藤忠商事に入社しました。当時、やりたいことが明確にあったわけではなく、好調であった「機械」部門を漠然と希望したところ、配属されたのが自動車や建設機械、農業機械の部品を専門に扱う部署でした。それが、私のキャリアのすべての始まりです。

以来、海外駐在も含めて一貫して自動車部品のビジネスに携わることになりました。部品の世界はとにかく多様で奥深く、商売を手がけるには、一つひとつの製品について、その技術や製造方法まで深く勉強しなくてはなりません。それぞれ機能も違えば、商売上の「勘どころ」も異なるのです。その都度、製品のことを深く学び、知識を蓄えていくプロセスが非常に面白かったですね。この多種多様な商売を経験できたことは、私の大きな財産となっています。

ーーSPKへ入社した経緯を教えてください。

沖 恭一郎:

伊藤忠時代に、SPKとは取引先としてご縁があり、海外で一緒に仕事をしたこともありました。私自身が20年というキャリアの一つの区切りを迎えた際に、これからは自分が本当にやりたい道を主体的に選びたいと考え、自動車部品を専門的に扱うSPKの門を叩いたのです。

ーー入社後の営業戦略室では、どのような課題に直面しましたか。

沖 恭一郎:

SPKには100年以上の歴史と安定した顧客基盤があります。しかし、それだけでは成長は望めません。特に、自動車業界は成熟市場ですが、車の進化と共に必要とされる部品は絶えず変化します。

そこで、新しい商材の導入や海外調達など、新たな商売を開発する役割を担いました。たとえば、かつては補修部品の需要が多かったショックアブソーバーも、日本の道路事情の改善や製品自体の耐久性向上で、今ではほとんど交換されなくなりました。一方で、ブレーキのディスクローターは、昔は交換する部品という認識は薄かったのですが、車の軽量化が進みローター自体が薄くなった結果、研磨して使い続けるよりも交換すべきだということになり、新たな補修需要が生まれました。

こうした市場の変化を的確に捉え、新しいものをラインナップに加え続けないと、事業は先細りになってしまいます。言われたものをただ納品するのではなく、お客様の先にいる最終的なユーザーを見据え、「この部品は定期的な交換が必要ですよ」といった啓蒙活動や販売促進の提案をしていくことが、重要な仕事でした。

ーーなぜ自社ブランド「GSPEK」を立ち上げたのですか。

沖 恭一郎:

当時、弊社では自社ブランド製品の販売にはあまり積極的ではありませんでした。「性能も品質も良いメーカーさんのブランドがあるのに、なぜわざわざ自社ブランドを売る必要があるのか」と考える社員もいたほどです。しかし、それではいつまでもメーカーの力に依存する「甘え」の構造から脱却できません。

自社の製品であれば、誰にも頼ることはできません。製品の良さや性能を、自分たちの言葉でお客様に説明し、責任を持って売るしかありません。この「自分たちで売る」という経験こそが、会社と社員を成長させると確信していたのです。

ーーブランドを軌道に乗せる上で、何が鍵となりましたか。

沖 恭一郎:

ブランドマーケティングという概念自体が社内にほとんどなかったため、私自身が前職での経験などを活かし、協力していただくメーカーさんの選定から、市場調査の方法、プロモーションのやり方まで、手探りで進めていきました。そうする中で、社員一人ひとりが製品知識を必死に学び、自分たちの製品に愛着と自信を持ってお客様に提案するようになっていきましたね。

その経験を通じて、社員の知識や提案力といったレベルは格段に上がったと感じています。現在では、たとえばエンジンオイルのカテゴリーで弊社の国内市場向け売上の7〜8割を自社ブランドが占めるまでになりました。これは会社の利益率向上はもちろんですが、それ以上に「人材育成」という面で非常に大きな成果であったと考えています。

100年企業の大改革!「VISION2030」に込めた決意

ーー社長に就任した当時、会社にどのような課題を感じていましたか。

沖 恭一郎:

当時、弊社はすでに100年を超える歴史を持つ、非常に伝統的な会社でした。その伝統はもちろん強みである一方、会社の建物といった物理的なものからビジネスモデル、さまざまな仕組みに至るまで、正直なところ、あちこちに「がた」が見え始めていました。そこで社長就任後の最初の3年間は、急いで外部に新しいものを求めるのではなく、まず自分たちの足元を徹底的に固め、次の時代へ向けて会社を「進化」させることに注力しようと決めたのです。

ーーなぜ長期ビジョン「VISION2030」が必要だったのでしょうか。

沖 恭一郎:

最初の3カ年計画の途中で、コロナ禍という世界的なパンデミックに直面しました。それと並行して、自動車業界に「CASE」と呼ばれる100年に一度の大変革が訪れるという見通しが、現実的な経営課題として目の前に迫ってきたのです。この大きな波に乗り遅れれば、従来型のビジネスを続ける弊社の事業はいずれ立ち行かなくなります。その強い危機感が、長期的な視点での改革の必要性を確信させました。コロナ禍で外回りができない時間を利用して、役員や社員の意見も取り入れながらじっくりと考え抜き、「VISION2030」を策定するに至ったのです。

ーー「モビリティビジネスのグローバル商社」が、具体的に目指す姿を教えてください。

沖 恭一郎:

中核である部品事業をこれまで以上に強化しつつ、そこから発展する新たなモビリティ領域に積極的に挑戦していきます。ビジョン策定時には全く考えてもいませんでしたが、ドライビングシミュレーターに使われるアクチュエーターの輸入販売もその一つです。多くの方にシミュレーターを体感してほしいとの想いで、旧本社の倉庫を改装し、『SPKシミュレーターラボ』も開設しました。これも自動車文化を支え、運転の楽しさを伝える「モビリティ」事業の一環です。弊社のビジネスの可能性を自ら限定せず、柔軟な発想で新しい価値を提供していくこと、それが弊社の目指す姿です。

未来を創る組織論。理念とデジタル、そして人

ーー貴社の経営の根幹には、どのような理念があるのでしょうか。

沖 恭一郎:

弊社は伊藤忠商事から分離独立した歴史があり、その源流である近江商人の理念が経営の根幹にあります。有名な「三方よし」の考え方、つまり自分だけが儲けるのではなく、お客様に喜んでいただき、さらに自分たちの活動が社会から広く認められなければ事業は継続しないという考え方は、弊社の全ての活動のベースになっています。

ほかにも、何事もまず進んでやってみようという「進取の気性」、そして「始末して気張る」という、お金は大切に使うという近江商人の精神。これらの言葉も、私たちの行動指針として深く根付いています。近年重視されるSDGsやESG経営といった考え方も、弊社にとっては100年前から当たり前に実践してきたことなのです。

ーーその理念を、どのようにグローバル展開に活かしていますか。

沖 恭一郎:

「VISION2030」においてもグローバル化は大きなテーマです。たとえば、北米では一度撤退した過去がありますが、事業継承などを通じて2015年から再挑戦し、今では統括会社を含め5社8拠点の体制です。シンガポールやタイでもM&Aなどで組織を拡大しており、すでに拠点のある中東や欧州をはじめ、全世界にビジネスを広げていきたいと考えています。

ーーDX推進では、どのような点に注力されていますか。

沖 恭一郎:

DXを核とした業務改革も急務でした。SPKの基幹システムは、長年の機能追加が積み重なり、その構造はいわば増改築を繰り返した古びた建物のように、迷宮のような状態に陥っていました。そこで私自身がCIO(Chief Information Officer)を名乗り、現場中心でシステムの総入れ替えと業務の見直しを進めています。高価で「魔法のような」システムを夢見るのではなく、身の丈に合った改革を地道に進めることが大切です。

ーー改革を進める上で、なぜ「現場」が最も重要だとお考えですか。

沖 恭一郎:

外部のコンサルタントやベンダーは、弊社の仕事を100%理解しているわけではありません。お客様との関係性の中で、あるべき姿を本当に考え抜けるのは現場の人間だけです。高価なシステムを導入することが目的ではなく、まず世の中の優れた仕組みを研究し、自分たちの業務が本当に正しいのかを突き詰めて考える。時間はかかりますが、この地道な取り組みが最も重要だと信じています。

ーーこれからの時代、人材育成で最も重視する点は何ですか。

沖 恭一郎:

会社が進化し続けるためには、何よりも人材のアップグレードが不可欠です。そこで、従来の外部委託研修だけでなく、社内で独自の教育プログラムを開発し、人材を育成しています。たとえば、経営幹部候補の育成として、「ジュニアボード」という選抜メンバーを対象としたプログラムを設けました。そこでは私自身が講師となり、決算書の分析やコンプライアンスといった実践的な内容から経営戦略に至るまで、会社を経営するために必要な知識やノウハウを直接伝えています。AIが進化する時代だからこそ、それに頼るのではなく、本質を「自分で考える力」を持った人材を育てていきたいと考えています。

若き才能への期待、世界で飛躍する人材へ

ーー貴社で若手社員が活躍できるのは、なぜだと思われますか。

沖 恭一郎:

若いうちから責任ある仕事を任せる風土がありますし、やりたいことがあれば、上司にも気兼ねなく相談できる、風通しの良い環境です。私自身、自分の考えだけに固執していては会社の発展はないと考えているので、社員が垣根なく話せる雰囲気づくりを常に心がけています。

ーー若手社員は、どのように海外で挑戦しているのでしょうか。

沖 恭一郎:

海外には私たちがまだ足跡を残せていない未開拓の市場が数多く残されています。そのため、若手が海外へ出張する機会も多く設けています。実際、入社1年目や2年目で海外出張し、一人で責任を持って仕事をしている社員もいます。女性社員も大勢、臆することなく世界を舞台に活躍しています。これは、他の大きな会社ではなかなかできない経験だといえるでしょう。

ーー最後に、今後の事業への意気込みをお聞かせください。

沖 恭一郎:

「VISION2030」で描いた未来の実現に向け、まだ着手できていない領域への挑戦を続けていきます。特に、自動車整備士の人材育成やEコマースの強化、そして自動車関連のリサイクル事業といった分野には、これからさらに注力し、積極的に投資もしていきたいと考えています。

ーーこれから社会に出る若者へ、メッセージをお願いします。

沖 恭一郎:

若い方々には、ぜひ弊社の門を叩き、この大変革の時代を楽しみながら、世界を舞台に大きく飛躍してほしいと願っています。皆さんの挑戦したいという熱い思いを、私たちは全力で応援します。

編集後記

自動車部品という領域で100年以上の歴史を刻んできたSPK株式会社。その根底には「三方よし」に代表される近江商人の哲学が脈々と流れている。同社は、沖社長の力強いリーダーシップのもと、「VISION2030」という明確な羅針盤を手に、「モビリティビジネスのグローバル商社」への変革という新たな航海へ乗り出している。自社ブランドの拡充、現場主導のDX、そして若手が世界で躍動できる環境づくり。変化を恐れず、挑戦を歓迎する同社の今後の動向が注目される。

沖 恭一郎/1959年、東京都出身。1982年慶応義塾大学経済学部卒業後、伊藤忠商事株式会社に入社。日本・米国で一貫して自動車部品関連ビジネスに携わり、2002年SPK株式会社に入社。国内営業本部 副本部長、海外営業本部 本部長、常務取締役を歴任し、2018年4月、代表取締役社長に就任。