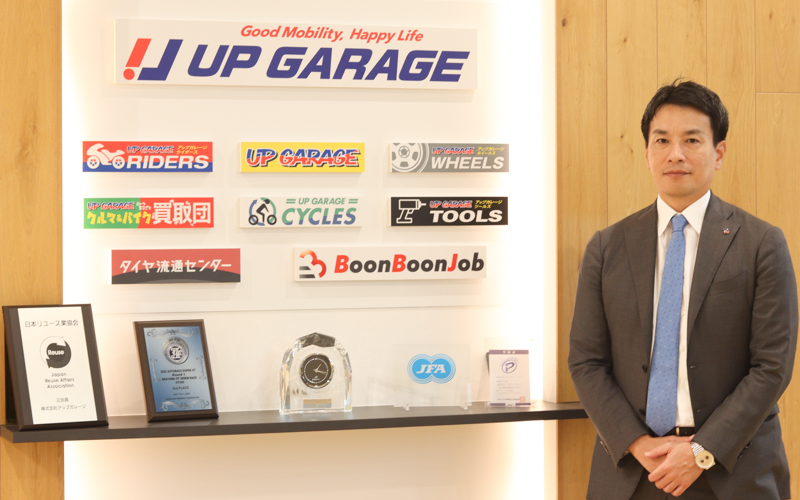

大阪に拠点を構え、ポルシェ正規ディーラーとして顧客に高品質なサービスを提供する株式会社マイスターモータース。同社はドイツ語で「職人」を意味する「マイスター」を社名に冠し、技術力と顧客への貢献を追求し続けている。

同社を牽引するのが代表取締役の柴田剛志氏だ。大手ディーラーの整備士からキャリアをスタートし、父が創業した同社に入社。現場起点の課題意識から、属人的だった旧来の体制を刷新し、スピードと効率、そして何よりも社員を大切にする文化を築き上げてきた。柴田氏に、その軌跡と哲学を聞いた。

手に職をつけ、人の役に立つ喜びを知った整備士時代

ーー自動車整備士を志したきっかけを教えてください。

柴田剛志:

もともと、幼少期から絵を描いたり彫刻をしたりと、手を使ってものをつくることが好きでした。大学付属の高校にいましたが進学に悩んでいた時期、もっと早く社会に出て、実践的なスキルを身につけたいという思いが強くなりました。

手に職をつけようと考えたとき、いろいろな選択肢の中から整備士の道を選んだのは、父の影響が大きいですね。父は商社に勤めており、その関係で幼少期にフィリピンで暮らした時期がありました。当時、父が三菱自動車の仕事を担当していた関係で、家にはパジェロやランサーなど、車のポスターがたくさん貼ってあったのです。

その頃の記憶がずっと頭の片隅にあり、社会に出るなら「車だ」と直感的に思いました。そこから、特にメーカーの縛りがなく、自宅から通える東京工科専門学校に進学し、整備士の資格を取得したのです。

ーー整備士としてどのような経験を得ましたか。

柴田剛志:

BMWのメーカー直営店にメカニックとして入社しましたが、正直最初は大変で、今では考えられないような働き方や厳しい環境もありました。しかし、そのおかげで技術的な面や、働く面白さなど、得られたものが非常に多いと感じています。何よりの喜びは、自分にできなかったことが、努力を重ねてできるようになること。そして、そのスキルが自分のためだけではなく、「お客様のお困りごとを解決する力」になることです。

バッテリー交換のような簡単な作業でも、お客様の元へ出張修理をすることがあります。その担当者に選ばれるには、技術力はもちろん、接客スキルや現場での対応力が求められます。そうした仕事を任されるようになるにつれ、自分の成長を実感し、ディーラーのメカニックでよかったと心から思いましたね。

また、輸入車ディーラーは分業化が進んでおり、整備士は整備に集中できる環境でした。国産ディーラーでは営業や納車引き取りを経験することもあると聞きますが、私は専門技術を磨くための時間を豊富に得られたと感じています。

改革の序章、そして父の会社へ

ーーBMWから、貴社に入社した経緯を教えてください。

柴田剛志:

BMWでの仕事は、残業が月200時間に及ぶこともありましたが、非常に楽しく、充実していました。父も、私が楽しんで仕事をしていることを母から聞いていたので、誘っても断られるだろうと思っていたようです。転機は、祖母のお通夜の席で、父から「大阪に来てみないか」と不意に声をかけられたことでした。その一言がずっと心に残り、数ヶ月考えた末に心が決まりました。

友人や慣れた環境から離れることへの不安や、「社長の息子」として見られるプレッシャーはありましたが、自分のキャリアにとって大きな挑戦だと感じたのです。退職の意思を上司に伝えた瞬間の、もう後戻りはできないと自分に言い聞かせたあの重みは、今でも忘れられません。

大阪に来るにあたり、父に一つだけ、「アドバイザーからやらせてほしい」という条件を出し、現場のメカニックの気持ちがわかる立場で、彼らの信頼を得ることから始めたいと伝えました。そして2005年、マイスターモータースに入社しました。

ーーその前段階として、ポルシェセンターでのOJTを経験されたそうですね。

柴田剛志:

はい、大阪へ来る前に半年間、当時日本で一番忙しいと言われていたポルシェセンター世田谷でOJTをさせていただきました。そこで感じたのは、正直なところ「こんなにゆっくりした進め方でいいのか」という衝撃です。BMW時代は、点検なら朝預かって夕方には返すのが当たり前で、そのためには前日に発注した部品が翌朝一番に届き、10時までに注文した部品はその日の午後に届くような、メーカーとの連携体制が整っていました。

しかし、当時のポルシェはスポーツカーが主流で、他にも複数台所有されているお客様が多く、「いつでもいいよ」と時間を気にされない方が大半だったのです。そのため、忙しくても現場の時間の流れがゆっくりしていたように感じていました。

お世話になったマイスター資格を持つメカニックの方に、開口一番「時間がゆっくり流れているでしょう?」と言われたほどです。この経験が、後に私が大阪で改革を進める上で、大きな原動力の一つになりましたね。

ひとりから始めた文化改革

ーー入社後、着手したことを教えてください。

柴田剛志:

弊社はポルシェの正規販売店として、新車販売拠点2店舗、認定中古車販売拠点2店舗とサービス工場1店舗を有しております。

大阪に来て、まず物理的な環境に愕然としました。国産ディーラーの居抜きだった店舗は、道路から工場が丸見えで、受付は市役所のカウンターのようでした。お客様用の駐車場には、ホコリをかぶった段ボールが山積みになっていて、中には交換済みや発注ミスのバンパーなどが「また何かに使うだろう」と放置されているような状況だったのです。

1000万円以上する車を扱う空間として、これではいけないと思いましたね。最初の3ヶ月は、仕事が終わってから夜な夜な一人で、その片付けと部品庫の整理に明け暮れました。

原価15万円もする部品が床に転がっているような状況でしたから、すべての部品に棚番を割り振り、在庫を整理し、不要なものは処分しました。最初は「社長の息子」という目で見られ、仕事もなかなか回ってきませんでしたが、現場の仲間とコミュニケーションを重ねるうちに、半年も経たないうちに大半の仕事を任せてもらえるようになりました。

ーー業務プロセスの改革にも取り組んだそうですね。

柴田剛志:

ハード面よりもさらに衝撃的だったのが、受付管理がA4のノート1枚だったことです。ノートには、「996 坂崎様 車検」と書いてあるだけで、車体番号も連絡先もありません。お客様が来店し「何か気になる点は?」とうかがうと、「電話の際に伝えた」と言われます。しかし、その内容も、誰が電話を受けたのかもわからないのです。これではお客様に満足のいくサービスを提供できるはずがありません。

そこで、BMW時代に使っていた作業工程表を導入しました。導入前のプレゼンでは、当然、最初は「今のやり方で問題ない」という反発もありましたが、「今のやり方の良さを活かしつつ、これを導入すればさらに良くなる」と説得を続けました。始めてみると、2ヶ月もしないうちに皆が「もう元には戻れない」と言ってくれるようになりました。誰が何を担当し、今どの工程なのかが「見える化」されたことで、お客様への対応が格段にスムーズになったのです。

ーー新しい文化を築く中で、現場との衝突はありましたか?

柴田剛志:

頻繁にありましたね。特にメカニックのトップだった課長とは、プライベートでも仲良くさせていただいていましたが、仕事のことではよくぶつかりました。当時の私は何の権限もない平社員でしたが、私が仕事をどんどん入れるので、「なんでそんなに急がせるんだ。丁寧にするのが大事じゃないか」と。私は「それは当然ですが、丁寧さに加え、スピードと効率が会社の成長には不可欠なんです」と返すようなやり取りが何度もありました。

将来、カイエンのようなモデルが増えれば、一家に一台というお客様も増えるでしょう。他店で購入されたお客様も積極的に受け入れてサービスに感動してもらえれば、次につながります。そうした危機感と将来像を訴え続けました。後日、営業のメンバーから「柴田さんがああしてくれたから、僕らもお客さんからの依頼を断らずに済むようになった」と言われた時は、間違っていなかったと確信しました。

「マイスター」の哲学と、愛のあふれる会社へ

ーー「二台目を売るのはサービスアドバイザーだ」という哲学についてお聞かせください。

柴田剛志:

営業宛の電話は「試乗したい」「現車を見たい」「カタログが欲しい」といったポジティブな内容がほとんどですが、サービス宛は「エアコンが効かない」「異音がする」など、マイナスの状態から始まることが多い傾向があります。その不満をゼロに戻し、できればプラスにしてお返しするのが私たちの使命です。そのために、お客様の整備履歴をすべて記録しているシステムの活きた使い方をスタッフに徹底しています。

これにより、担当者でなくても「前回は〇〇でご入庫ありがとうございました。本日はいかがなさいましたか?」とスムーズに話せます。お客様は「自分のことを知ってくれている」と特別感を感じ、信頼関係が生まれます。この信頼があるからこそ、車検で高額な見積もりが出た際にも「今の査定額と修理代、そして新しいお車の価格を考えると、お乗り換えも選択肢ですよ」という提案ができ、次のご購入につながるのです。

ーー社長後は、どういったことに取り組みましたか

柴田剛志:

常務時代に中古車事業を立ち上げ、文鎮型だった組織を改め、将来を見越した組織図をつくりました。そして2015年に社長に就任してから、最初に手がけたのが経営理念の策定です。

もともと理念がない会社でしたし、父もまだ会長として健在でしたから、最初は大変でした。しかし、社員を本当に大切にする会社であるためには、拠り所となる理念が不可欠だと強く感じたのです。

「私たちは社業を通じ、関わるすべての方々に夢と感動を提供し続けます」など、三つの理念を掲げました。リーマンショックで会社が本当に厳しい時期を乗り越えた経験や、自分に子どもが授かったことで、「家業」を「企業」へと成長させ、社員を守っていきたいという思いが強くなったことも背景にあります。

ーー「社員を大事にする」という思いが伝わるエピソードはありますか?

柴田剛志:

弊社では派遣やパートの方々にも賞与を出しています。雇用形態が違うだけで、同じ船に乗る大切な仲間ですからね。また、毎年、社員とその家族を招待して、USJに行ったりバーベキューをしたりするイベントを開いています。ご家族同士が楽しそうに交流している姿を見るのは、本当に嬉しいです。

参加していた中学生だった娘に「パパが人から『ありがとう』って言われる人でよかった」と言われたことがあります。私は「違うんだよ。皆が頑張ってくれるから、お客様に喜んでもらえる。パパこそ皆に感謝しているんだ」と答えました。すると娘は「それって、お互い様なんだよ」と。社員とその家族が、この会社を誇りに思ってくれる。そんな会社でありたいと心から思います。

地域に必要とされ、挑戦を後押しする未来へ

ーー会社として、どのような未来のビジョンをお持ちですか?

柴田剛志:

私たちのような中小企業は、地域に必要とされなければ生き残れません。そのために、二つの大きな夢があります。

一つは、この会社を社員やお客様にとって「心の拠り所」にすること。社員の子どもが「将来この会社で働きたい」と思ってくれるような、持続可能な会社でありたいです。

もう一つは、社会貢献としての「ヤード構想」です。新車を運ぶキャリアカーが路上で待機せざるを得ない現状は、交通の妨げや騒音問題につながります。そこで、近隣のディーラーさんも共同で使えるような大きなヤードをつくり、ドライバーの負担を減らし、地域の交通安全に貢献したい。皆で使える試乗コースを併設すれば、お客様にとってもメリットがありますし、地域の方の安心につながると共に、新たな雇用も創出できます。これは社会的意義の大きな挑戦だと考えています。

ーーこれから入社する方には、どのようなことを期待しますか?

柴田剛志:

この会社には、挑戦できる環境があります。技術職で入社したけれど営業がやりたい、といった希望があれば、積極的に後押しします。新しいことに挑戦したいという意欲を尊重し、結果的に長く安心して働ける「結果的終身雇用」のような関係を築いていきたいです。

私たちは、ハイエンドな商品を扱っている以上、お客様に最高のサービスを提供しなければなりません。常に学び続ける姿勢が求められます。厳しさの中にも温かさがある、そんな会社です。「あなたから買いたい」と言われるファンを一人でも多くつくってほしいですね。

編集後記

自動車整備士としての確かな技術と経験、そしてお客様のお困りごとを解決したいという純粋な思い。柴田氏の改革の根底には、常に現場で培われた哲学が息づいている。A4ノート1枚の顧客管理から、全社を巻き込む業務改革を成し遂げた実行力には、驚かされる。その一方で、社員とその家族にまで思いを馳せる温かい眼差しは、「家業から企業へ」という言葉に深い説得力を与えている。地域社会への貢献という大きな夢を語る同社の未来から、目が離せない。

柴田剛志/1973年大阪府生まれ、父の転勤で2歳になる前に横浜へ。幼稚園年長から小学校四年生までフィリピンにて過ごす。帰国後高校卒業後、自動車整備士を志し東京工科専門学校に入学、卒業。卒業後BMW東京株式会社に入社し、メカニック、パーツマン、保証担当、アドバイザーを経験する。10年後退職し半年間ポルシェセンター世田谷にてOJTでお世話になった後、株式会社マイスターモータースに入社。2015年、同社の代表取締役に就任。