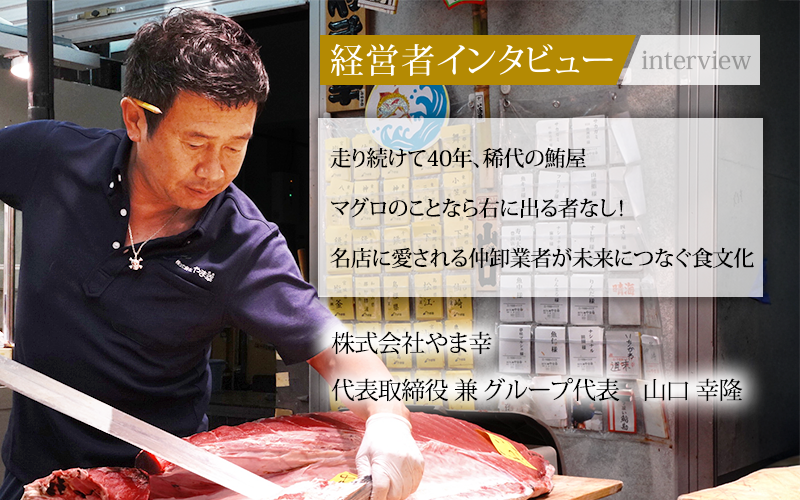

株式会社やま幸は1983年にマグロの仲卸業者(※)として設立された。かつては築地市場、現在は豊洲市場を代表する目利きのプロとして、高級寿司店を中心に日本有数の名店から支持されている。

その後、2012年に社長就任後、事業拡大のため会社をグループ化し、わずか4年で急成長を遂げた。さらに2024年3月には「麻布台ヒルズ マーケット」に鮮魚店をオープンし、一般消費者の認知度も高まっている。代表取締役兼グループ代表の山口幸隆氏に、これまでの歩みや今後の展望についてうかがった。

(※)仲卸業者:卸売市場内の競りで買い付けた食材を小売業者や飲食店に販売する業者

マグロの知識ゼロからスタート!希望を持ってトップを目指した日々

ーー水産業界に入った背景をお聞かせいただけますか?

山口幸隆:

大学に進学したものの、将来については具体的に考えておらず、空港貨物の夜勤アルバイトをしていました。大学二年の頃に当時違うマグロ屋に勤めていた父から「お前がマグロ屋をやるなら、独立して仲卸のマグロ屋をやるから一緒にやらないか」と話があり、二つ返事で引き受けたことがマグロ屋になるきっかけとなりました。

マグロのことを全く知らないまま築地市場に行った私は、人・車・魚の多さに圧倒されました。「ここでトップになったらどれぐらい稼げるのだろう?」「早く一番になりたい」と思い、まずは築地市場という大きな商圏に飛び込んで「とにかく一番を目指そう」と決め、大学は休学して商売に没頭していったのです。

ーー大きな困難はありましたか?

山口幸隆:

いざ商売をやると決めたのに、業界の事情で丸一年店舗を開けられなかったことが、社会に出て初めての大きな試練でした。

30歳半ば、当時のやま幸は総売上の80%が冷凍マグロ、生マグロが20%程度の割合で商いを行なっていました。ここから、天然生マグロへの挑戦、特にマグロ業界の花形「国産天然本マグロ」へ特化していくことを考えました。しかし、そのハードルはとても高く、とにかく売れない時期が続きました。女房と隅田川のほとりで「なぜ、良いマグロを買っているのに売れないのかな」と泣いたこともありました。

日本のマグロに魅了され、味自慢のプロフェッショナル企業に成長

ーー一人前のマグロ屋になるために取り組んだことを教えてください。

山口幸隆:

まず、友達との付き合いを減らし、いろいろな業界の年配の方と関わる機会を増やし、社会勉強をしました。仕事は昼頃に終わりますが、仕事が終わった後、販売先に足を運び、実際にマグロを食べさせてもらったり、寿司屋の主人の方々からいろいろな意見をいただくなど、とにかくマグロについて勉強をしました。

夜はお客様だった西麻布の有名寿司店で無償でアルバイトをし、マグロがどういう形でお客様の口に入るか、また、魚河岸では生マグロを取り扱っている先輩の所で見学し、サマになる切り姿も学びました。

また、5月のある日、お客様から国産天然本マグロの特上の腹上の注文が入りました。その日一番のマグロを競り落とし、すぐにお客様に納品し、いい品が売れたと喜んでおりました。しかし、納品した日の夜10時頃、お客様からすごい勢いで「今からすぐこい!」と電話がありました。「何をそんなに怒っているのだろう?」と眠い目をこすりながら急いでお客様のもとへ向かいました。

そこで見せられたのは表面が真っ黒に変わってしまったマグロでした。「すぐに真っ黒になっちゃうじゃねえか!」とすごい剣幕で怒られました。その場で「食べてみろ!」と言われ、食べたらあまりの美味しさに「なんでこんなに色が変わったのに美味しいのだろうか?」と疑問に思いました。

そういえば、以前色のきれいなコントラストのはっきりとしたマグロを食べた時、お客様から「最高に美味しいマグロだよ!食べてみな」と言われ、あまりに味のしないマグロを食べたときのことを思い出しました。

その出来事をきっかけに、さらに日本のマグロの虜になりました。なぜ季節や産地によってマグロの味が変わるのか不思議に思い、日本全国の産地を回って勉強しました。それが今の私を支える大きな出来事になりました。

ーー社長に就任した経緯をうかがえますか?

山口幸隆:

父が体調を崩したことから、49歳の時に突然社長を引き継ぐことになりました。その時改めて、日本の素晴らしい水産物を扱うプロフェッショナルでクリエイティブな唯一無二の水産会社を作ろうと思いました。

今になって考えると、49歳というタイミングは本当にベストでした。30年間でマグロやその他の魚の知識を身につけ、お客様や仕入れ会社との信頼関係や信用を築き、また私の思いが従業員のみんなに伝わり、会社が成長できたのだと思います。年商22億円だったところ、四期で100億円を達成しました。

ーー会社が急成長するきっかけは何だったのでしょうか。

山口幸隆:

銀座久兵衛様との出会いです。それは、国産天然本マグロへのチャレンジ後、損をしても、良いマグロがあれば買い続ける、そんな私の姿を支えてくれた師匠である父がいたからこそだと思っています。それと、お客様においしいマグロを届けたいという「一人の熱狂者でいたい」と提供し続けた結果、世界各国の有名店から声がかかり、お得意先になっていきました。

本当においしい魚を食べてほしい。未来を見据えた「食育」のステージへ

ーー現在の課題はありますか?

山口幸隆:

複雑な地形ゆえの豊富な産物を活かした和食は日本の誇るべき食文化であり、未来につなげていくべきだと考えています。日本近海は小魚が生きやすい遠浅で、淡水と海水が交わる場所は魚のエサとなる良質のプランクトンが多くいます。日本のマグロがおいしい理由は「日本の豊かな自然環境が育んだ美味しい小魚を食べているから、マグロの味は?餌の味」の一言です。

プロフェッショナルがいる魚屋等が減り、大手量販等が増えたことで、日本は四季のある国、四季による美味しい魚を売るということより、並べやすい、管理しやすい、扱いやすいという商品を天然より養殖を主力に売ることにより、日本の食文化が失われ、消費者は「本物」に関する情報を知らずに食品を購入しています。

先人がつくり上げた文化を継承するのが私たちプロの仕事ですので、私はさまざまな講演で、私達自らBtoCへの進出、未来につなげる「食育」の大切さを訴えていき、生涯かけて世界の味覚を作っていきたいと考えています。

ーー今後の展望をお聞かせください。

山口幸隆:

弊社はお客様に常においしいものを提供できるように、数十年後の変化にも備える必要があります。たとえ市場がなくなっても今の仕事が続けられるように、産地の方々とコミュニケーションをとっていきたいです。

プロフェッショナルとしての思いを社内で共有しながら、私は65歳を境にフェードアウトしていき、次の世代にバトンを渡そうと考えています。その後も水産に関わる仕事は続けたいので、飲食店事業などを通して世界に日本の素晴らしさを発信したいと思います。

編集後記

日本の魚の中でも花形である「マグロ」。そのおいしさは、仲卸業者という目利きのプロがいて初めて噛み締められる。日本の食文化の素晴らしさは、「本当においしいもの」を知っている方々の努力と挑戦によって支えられていると感じるインタビューだった。

山口幸隆/1963年生まれ。法政大学を中退後、1983年に株式会社やま幸へ入社。2012年に代表取締役に就任。