製造業において人手不足が深刻化する中、産業用ロボットの需要は年々高まっている。そんな中、岡山県に本社を構える老舗商社のトリツ機工株式会社は、2017年に中四国地方初となる産業用ロボット総合展示場を開設した。

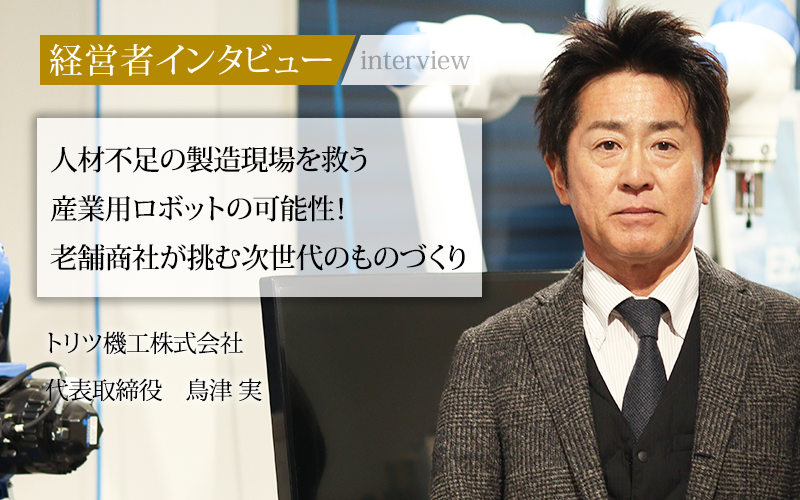

代表取締役の鳥津実氏は「人手不足は以前から予測できた課題。だからこそ、お客様の自動化・効率化をサポートする体制を整えてきた」と語る。創業以来、製造業の現場に寄り添い続けてきた同社。その強みを活かし、新たな時代のものづくりの在り方を提案する代表取締役の島津氏に、取り組み事例や今後の展望などについてうかがった。

営業職に憧れて選んだ仕事が活きた財産に

ーー入社までの経緯と入社後に苦労されたことを教えてください。

鳥津実:

工業系の大学を卒業後、営業職を希望して大手電気部品商社に入社して、その後、2004年に弊社へ入社しました。客層は変わらないものの、取り扱う商品が電気部品から機械部品に変わったため、戸惑うことが多い日々でした。

そして、入社から2年ほど経った頃、リーマン・ショックが起こります。当時は、お客様のもとに訪問しても仕事がなく、社員は工場内を清掃しているような状況でした。当然、弊社の売上も急激に落ち込み、まだ仕事を覚える途中段階だった私にとって、大きな試練となりました。このときの経験に比べると、社長に就任した後に経験したコロナ禍での打撃は弊社にとってあまり影響は大きくなかったといえます。

人付き合いの大切さなど、その頃に学んだ経験は今でも活きていると思っています。顧客との関係性のみならず、他の経営者と関係を作る中でも営業で培ったスキルは有効です。

ものづくりの現場を支える縁の下の力持ちであり続けること

ーー貴社の事業内容を教えてください。

鳥津実:

弊社は、製造業界を幅広く支援する総合技術商社です。簡単に言うと、ものづくりしている工場の業務効率を上げるために、機械工具やロボットの力を使ってお手伝いをしています。

その一環として、2017年に、社長に就任したタイミングで展示場を設立しました。この展示場は、中四国地方初の産業用ロボットの総合展示場で、長年使用していなかった弊社所有の建物を活用し、国の補助金制度を利用して、建物を全面改装しました。

将来的に工場は人手不足になることが目に見えていたので、ものづくり企業を総合的にサポートする意味で、ロボットの機能・実用性をリアルに体験できるショールームとして立ち上げました。

結果的にこの展示場は、全国からたくさんの企業の方々が見学に訪れており、遠くは北海道からもお越しいただいています。また、メディアからの取材依頼も増え、事業の認知度向上に大きく貢献したのです。

ーー具体的な取り組み事例を教えていただけますか。

鳥津実:

ワイヤーカットや研削盤、レーザー・プレスなどものづくりに欠かせない大型設備などをお客様のニーズをヒアリングしながら、総合的に提案しています。また、冷暖房空調機器や環境改善機器、自動倉庫・物流・保管機器・ストッカーなど、ものづくりに直接関与しない工程でも使っていただける製品も取り扱っています。

最近では、ユニークな事例として、チョコレートショップから接客用ロボットの相談を受けました。製造工程の自動化の依頼かと思っていたらそうではなく、来店した子どもたちを楽しませるためのロボットを開発したいというのです。ロボットの新しい可能性が広がると思い、デザイナーと連携しながら、今までにないニーズに応えることにわくわくしながらプロジェクトを進めました。

もともと、ものづくりに関わっている企業様は、すべて弊社のお客様になるとは思っていました。しかし、この事例から、工場ではないところもお客様になり得ると、新しい視点をもらいました。

働きやすさと挑戦心の共存。理想の組織づくりへの道

ーー地域業界No.1を目指して、社内でどのような取り組みをしていますか。

鳥津実:

社内では業務効率の向上を目指し、残業時間の削減を心がけています。早く仕事を終わらせた社員には手当を支給することで、効率的な働き方を促進して、社員のモチベーション向上につなげているのです。もともとは先代が掲げていた地域業界No.1のモットーを受け継ぎ、今も変わらず「業績も社員満足度も岡山で一番の会社」を目指しています。

ーー貴社ホームページの採用情報はとても見やすいですが、コンスタントに応募はあるのですか?

鳥津実:

会社を改装したときに、採用ページも改修しました。結果、今では人材紹介サイトと自社サイトからの流入は半々くらいです。また、岡山県の学校などと提携して、インターンシップを受け入れたり、授業を請け負ったり、また学校の先生から向いている学生にお声がけいただけるため、現時点では採用に関してあまり困っておりません。

そのため、数年前まで4月入社の新入社員しか受け入れていませんでした。しかし、ここ数年でそのこだわりは捨てて、いい人材がいれば中途採用でも採用を始めました。

新卒採用者には、商品知識から社会人の基礎までゆっくりと育成し、将来の幹部候補として期待しています。一方、中途採用者には即戦力としての活躍を期待し、それまでに培ってきた経験をもとに早期から営業活動に取り組んでもらっています。それぞれの特性を活かすことで、組織全体の強化を図っているのです。

ーー今後の展望についてお願いします。

鳥津実:

既存顧客との関係を大切にしながら、従業員が働きやすい環境を整えることが、経営者としての重要な責務だと思っています。単なる負担軽減の施策だけではなく、厳しい状況下でも社員が自ら考え、挑戦できる組織づくりを目指しているのです。その結果、さらなる工夫をしてお客様の要望に寄り添ったり、新たな市場を開拓したりして、会社と社員がともに成長していけるのだと思います。

編集後記

小物部品から工作機械、産業用ロボットまで幅広く製造しているトリツ機工株式会社は、製造業界の人手不足という課題を解消をするために、積極的に活動している。その背景には、「人材が資産」という経営哲学がある。長年の営業経験を通じて築いた信頼関係を基盤とし、社員の成長を支える経営を貫いている。地域に根差しつつも、未来を見据えた柔軟な発想と行動力が、トリツ機工の持続的な成長を支えるだろう。

鳥津実/1971年岡山生まれ。大手電機部品販売商社で営業職を経た後、2004年、トリツ機工株式会社に入社。2017年、四代目として代表取締役に就任。2017年に同社併設の展示場設立を行い、産業用ロボット事業にも注力している。