日本の少子化は年々スピードを増している。2022年の出生数は約77万人となり、統計を開始した1899年以降初めて80万人を下回った。そんな中、産科のほかに不妊治療や小児医療を担い、子育て支援センターや保育園の運営も行っているのが、医療法人財団 足立病院だ。

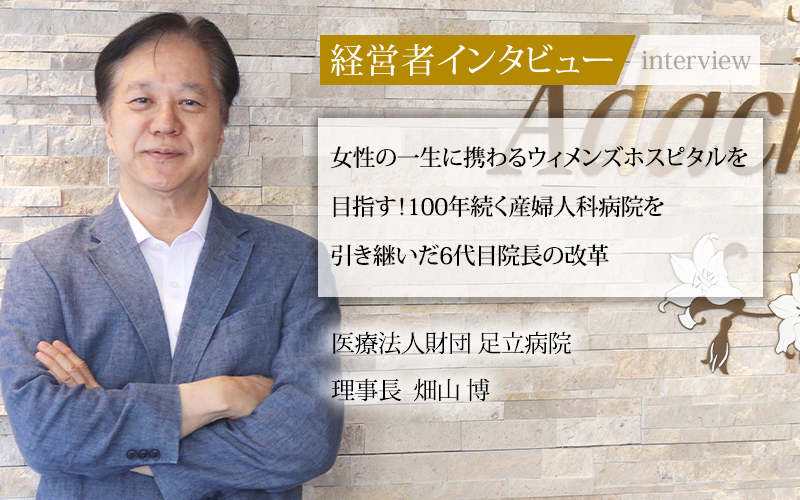

産婦人科専門病院から医療領域を広げた理由や、子育て支援活動に対する思いなど、同院の理事長を務める畑山博氏にうかがった。

妊娠前から子育て期まで患者に寄り添う産婦人科

ーー産婦人科専門病院から医療の幅を広げ、不妊治療や小児医療を始めた理由を教えてください。

畑山博:

出生率の低下により、弊院も1ヶ月の分娩数が10件ほどにまで減少していました。そこで専門病院としての役割に限界を感じ、不妊治療も行うことで医療サービスの幅を広げていこうと考えたのです。

これにより、妊娠までの数ヶ月、あるいは数年間と、1人の患者さんと関わる時間を増やせるようになりました。さらに出産後のケアを充実させるために、小児科を開設しました。

ーー120年以上の歴史がある貴院は、地元の方々からも親しまれているのではないですか。

畑山博:

3世代、4世代にわたり利用されている方も多く、地元の方々からは「足立さん」と呼ばれています。これは歴史のあるものに尊敬の念を込めて「さん」をつける、京都ならではの習慣からきています。私も患者さんから「足立先生」と呼ばれることが多いのですが、これも地域に根付いた病院の医師であることの表れだと思っています。

命の誕生に関わる仕事に興味を持ち医師の道へ。病院を引き継ぐ後押しとなった先代の言葉

ーー産婦人科医を目指すことになったきっかけをお聞かせください。

畑山博:

私が18歳のときに、イギリスで世界初の体外受精によって産まれた「試験管ベビー」が話題になっていました。このとき「試験管の中で人間をつくれるのだ」と衝撃を受けたのですよ。それまで医者は病気やケガ、いわば「壊れたもの」を治すイメージでしたが、生命を創造する体外受精に可能性を感じ、産婦人科医になろうと思いました。

ーー足立病院の院長に就任した経緯を教えていただけますか。

畑山博:

大学院を卒業した後は1年間助教として大学病院で働きながら、当直で足立病院に通っていました。そんなある日、先代から「次期院長になってくれないか」と声をかけられたのです。

当時はまだ35歳で、留学や研究の準備をしていたので、始めは躊躇しました。しかし、先代院長の「100年も続いている病院はそうそうない。歴史は買えないのだよ」という言葉にはっとしたのです。そして「この院を継いだら面白いことがあるかもしれない」という口説き文句に心を動かされ、引き継ぐことを決意しました。

ーー「お米をはじめ、食品の提供」や「文化体験機会」を提供する「京都こども宅食プロジェクト」にも取り組んでいますね。

畑山博:

あるとき知り合いの方が京都市の貧困家庭に宅配活動をしているという話を聞き、私たちも協力したいと思いました。そこで京都市や一般社団法人 こども宅食応援団さんと協力し、5年前から宅食プロジェクトを始動しました。

88世帯への支援から始まって、現在では850世帯にまで拡大し、今後は京都市全域の2,000世帯まで広げたいと考えています。活動に必要な資金や物資は、個人や企業のみならず、ライオンズクラブやロータリークラブから寄付を募っています。

この活動を通して実感したのは、弊院はこれまでの歴史があるからこそ、多くの方の賛同を得られているということです。私がプロジェクトの講演に登壇すると、「私も子どもも孫も、足立さんにお世話になりました」と言っていただくのですよ。そして、多くの方が快く寄付に応じてくださいます。

このときに先代が「歴史は必ず応えてくれる」と言っていたのはこういうことか、と納得しましたね。

出産後のことも考えて子育てをサポートする施設の運営に着手

ーー子育て支援センターや保育園を開いたきっかけは何でしたか。

畑山博:

出産したスタッフから「子どもがいるとどこにも行けない」と聞いたことがきっかけでした。そこで「子ども連れなら誰でも無料で利用できる施設をつくろう」と思いついたのです。

京都市に子育て支援センターの開設を申し出たのですが、認可を受けられませんでした。それならば自分たちでつくってしまおうと開設したのが「Mammy’s Square(マミーズスクエア)」です。ここではお父さんと赤ちゃんが参加できる「パパ塾」も開催しています。

さらに、共働き世帯の増加による保育所不足を解消するため、「あだちほいくえん」を開園しました。こうして出産後の育児環境を整えることで、ご両親の負担を軽減できるような活動を続けてきました。

ーー医療的ケア児を受け入れる保育園の運営を始めたきっかけを教えてください。

畑山博:

幣院で生まれる子の中には、障害を持っているケースもあります。たとえば気管挿管をしている場合、30分に1回痰(たん)の吸引をしなければならず、家族だけでケアするのは大変です。そのため子ども1人のお世話で手一杯で、もう1人産むことなど考えられないという方が多くいらっしゃいました。

そこで、医療的ケアが必要なお子さんの保育も行う保育園をつくれないかと考えました。まず医療的ケア児保育の現場を把握するため、認定NPO法人フローレンスさんに相談し、見学をさせてもらいました。

こうして開園したのが「御所の杜(もり)ほいくえん」です。その後、子どもを預けられる場所ができたことで将来について考えられるようになり、2人目を妊娠される方も増えていきました。

経営者に必要なのは少し先を見て行動すること。200周年を目指し日本初の女性専門病院へ

ーー経営者として心がけていることを教えてください。

畑山博:

一度立ち止まり、5年先、10年先を見据えて行動するよう心がけています。これは「踊り場で一旦立ち止まって、一歩一歩階段を上がっていきなさい」という先代の教えがもとになっています。

そこで15年ほど前から始めたのが、無痛分娩です。当時は一般的ではありませんでしたが必ず需要が増えると考え、麻酔科医の確保に努めてきました。他院では産婦人科医が麻酔を行う場合もある中、幣院では必ず麻酔科医が立ち会うことを徹底し、安全性を維持しています。

ーー最後に畑山理事長の夢をお聞かせください。

畑山博:

ひとつは足立病院を200年続く病院にすることです。そのために、200周年を迎える将来の院長に「6代目院長(現:畑山理事長)が院の改革をしたのが大きかったですね」と言われるように頑張りたいですね。

もうひとつは、日本初の女性専門病院「ウィメンズホスピタル」をつくることです。現在乳がん検診センターや乳腺外科、美容外科も展開し、女性の一生に寄り添える病院を目指しています。ゆくゆくは「女性専門病院といえば足立病院」と言われるようになりたいですね。

地域に根ざし、京都市の社会インフラであり続けられるように、これからも努力し続けます。

編集後記

100年以上の歴史がある産婦人科病院を引き継ぐことになった畑山理事長。産婦人科病院では異例といえる小児科や子育て支援センターの開設には、多くの子育て世帯の方々が救われてきたことだろう。医療法人財団 足立病院は生涯のパートナーとしてこれからも女性たちに寄り添っていく。

畑山博/1995年、京都大学医学部大学院修了(医学博士)。京都大学医学部附属病院産婦人科などを経て、1996年に医療法人財団今井会足立病院の院長に就任。2018年に院長を退任し、新たに足立病院理事長、社会福祉法人あだち福祉会御所の杜ほいくえん理事長に就任。