近年、日本酒の輸出量は増加傾向にあるものの、世界のアルコール市場の300兆円規模に対して、2023年の日本酒の輸出総額は411億円であり、世界市場でのさらなる拡大が課題となっている。

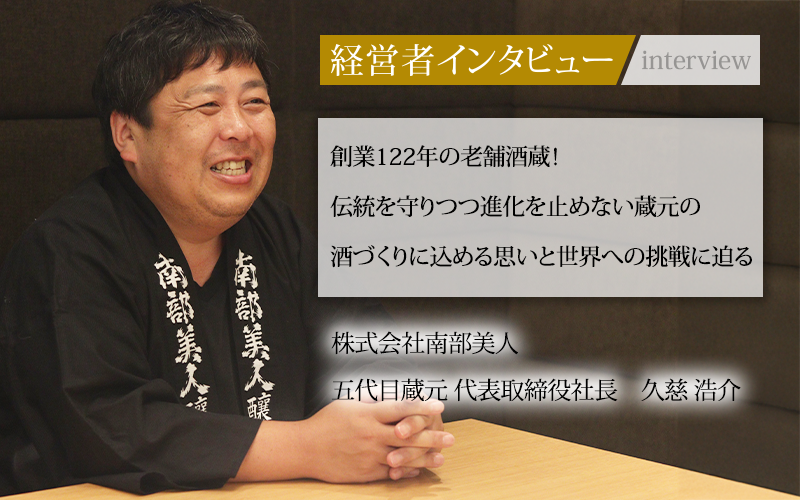

株式会社南部美人は、「日本酒輸出協会」を立ち上げ、全国でもいち早く世界に向けて販路を拡大してきた。1902年の創業以来、「品質一筋」の家訓を守り抜き、日本三大杜氏(とうじ)の一つに数えられる南部杜氏の技術を受け継いで岩手県の代表的な日本酒を製造している。海外進出や新しい酒の開発に力を入れる五代目蔵元である代表取締役社長の久慈浩介氏に、家業を継ぐきっかけとなった出来事や、酒づくりに対する思い、今後の展望についてうかがった。

酒蔵を継ぐきっかけとなったアメリカ留学と醸造学の権威との出会い

ーー幼少期から酒蔵を継ぐことを意識していましたか?

久慈浩介:

もともと家業を継ぐつもりはなく、親からも「自分のやりたいことをやりなさい」と言われていたので、高校2年生の頃までは学校の先生になりたいと思っていました。そんな中、高校2年生の春休みにアメリカに留学し、ホームステイ先の家庭へのお土産として「南部美人」を持って行ったところ、ワイン好きなホストファミリーのお父さんに「今まで飲んだどんな白ワインよりも美味しい」「酒蔵を継ぐべきだ」と絶賛されたのです。

それまで、閉塞感のある田舎の環境の中で、町で唯一の酒蔵の息子として、私が酒蔵を継ぐことが当然のように思われていた状況に嫌気がさしていました。

しかし、アメリカで1ヶ月間過ごしたことで、ホストファミリーの「酒蔵を継ぐべきだ」という言葉が腑に落ちて、自分が逃げていたことに気付きました。その後、東京農業大学の醸造学科に進学し、発酵学の権威である小泉武夫教授に出会ったことで、発酵文化の魅力にのめり込んだのです。

ーー現在の酒づくりにつながる印象深いエピソードを教えてください。

久慈浩介:

かつて小泉教授のもとで研究していた方の居酒屋で、いろいろな酒を飲ませてもらっていた時に、醸造学科の先輩がつくった酒の美味しさに衝撃を受けました。それが、今や日本を代表する日本酒ブランドの「十四代」です。1杯1万円の日本酒がある中で「十四代」は当時1杯500円程度だったのです。

「将来、安くて美味しいお酒が飲める時代が必ず来る」「醸造学科で学んだからには君もお酒をつくらないとダメだ」と言われ、「自分がやらなければいけない」と闘志を燃やし、大学卒業後、すぐに岩手に帰りました。

しかし、酒蔵で大学時代に学んだ技術を伝えようとしましたが、経験豊富な職人たちは私の言うことを聞いてはくれませんでした。

「このままでは自分のやりたい酒づくりができない」と思った私は、蔵にこもって自ら作業をするようになりました。職人が引退してもプロを雇わず、未経験の若い職人を育てて新たに体制をつくり上げました。

「世界で飲まれる日本酒」を目指して

ーー海外展開についてどのような取り組みをしてきましたか?

久慈浩介:

20代の頃、世界で勝負したいという思いがありながら何もできずにいたときに、同じような思いを持つ全国の若手の蔵元による日本酒輸出協会の立ち上げに参加しました。この協会が結成された1997年頃は、海外では日本酒がほとんど知られていない時代だったため、個別の銘柄を押し出すのではなく、日本酒の歴史や飲み方、相性の良い料理などの魅力を伝えることが重要でした。

日本酒輸出協会は、伝道者でもある蔵元が自ら世界各地に足を運び、日本酒に対する啓蒙を行う団体です。発足直後に開催されたニューヨークでの試飲会の盛況ぶりを見た私は「日本酒は世界の酒になれる」と確信しました。それを機に各国から声がかかり、現在も世界各地でセミナーや試飲会を実施しています。

「品質一筋」を軸に大切にしている4つのこと

ーー酒づくりをするうえで大切にしていることを教えてください。

久慈浩介:

弊社は初代が残した「品質一筋」という家訓を一番の目標として酒づくりを行い、そのために大切にしていることが4つあります。1つ目は原材料である米と水にこだわることです。水はすべて地元の井戸水を使い、米は主に岩手県の農家と契約することで、米づくりから関わっています。

2つ目は手作業で酒をつくることです。蔵が大きくなっても機械に頼ることなく、人の手で可能な範囲で、多くの日本酒を製造しています。

3つ目は人を大切にすることです。日本最大規模の杜氏集団である南部杜氏は全国で酒づくりを行っており、技術を持つ南部杜氏を育てることにも力を入れています。

4つ目に私の代で最も大切にしていることが、冷蔵貯蔵と、できるだけ新しいお酒をお客様に提供するフレッシュローテーションです。現在弊社の酒はマイナス5度の冷蔵庫に瓶で貯蔵することで高い品質を実現しています。創業当時からの教えを守りながら変えるべきところは変えて、革新を続けています。

ーー近年ではさまざまな種類の酒を開発しているそうですね。

久慈浩介:

スパークリングやスーパーフローズン(瞬間冷凍貯蔵)の日本酒、糖類無添加のリキュールのほかに、クラフトジンとクラフトウォッカを製造しています。中でも、海外の蒸留酒であるジンやウォッカをつくることになったきっかけは、コロナ禍の消毒用アルコールの不足により、一時的に酒造メーカーがつくる高濃度アルコールを消毒液として使用することが認められたことでした。

コロナ禍で、日常的に消毒用アルコールが必要不可欠な「医療的ケア児」やその家族が困っていることを知り、つくったアルコールを持って行ったところ「命を救ってくれてありがとうございます」と言われたのです。その時に、今後は消毒用アルコールをつくって備蓄しておくことを決意し、消毒用アルコールをつくるために必要なスピリッツ(蒸留酒)の免許を活用してジンの製造をスタートしました。

国内では若者とインバウンドにアプローチ、海外では6大陸制覇を目指す

ーーこれから発売する新商品について教えてください。

久慈浩介:

岩手の岩泉ヨーグルトとコラボレーションして、飲むヨーグルトの酒を2024年12月に発売する予定です。ヨーグルトを使った酒は保存料を使わない場合、賞味期限が1週間程度であることが難点でしたが、弊社のスーパーフローズンの技術を活用することで保存料を使わずに賞味期限をなくすことに成功しました。お酒が苦手な方でも飲みやすい自信作が完成したので、是非飲んでみてほしいですね。

ーー今後の展望をお聞かせください。

久慈浩介:

アルコール離れが進んでいる現代の日本の若者と、日本を訪れる外国人観光客の皆さんに日本酒の魅力を伝えていきたいと思っています。また、弊社では現在、5大陸62カ国に輸出を行っていますが、唯一進出できていない大陸である南極大陸の昭和基地のバーにも日本酒を届けたいと考えています。日本酒は中途半端に凍ってしまうと味が落ちるだけでなく、凍ると瓶も割れてしまうので南極に持って行くのは難しいといわれてきましたが、弊社のスーパーフローズンの技術を使えば実現可能だと考えています。

編集後記

「自分が生まれた国の文化を愛してほしい」と語る久慈社長。日本文化と日本酒を愛し、誇りを持って酒づくりに取り組む姿を見て、改めて伝統文化の魅力に気付くことができた。世界で評価される酒をつくる株式会社南部美人が南極大陸へ進出する日はそう遠くないはずだ。

久慈浩介/1972年、岩手県生まれ。東京農業大学醸造学科を卒業後、株式会社南部美人で製造部長として酒づくり全般を指揮。2年目に初めて仕込みを任された大吟醸で「全国新酒鑑評会」の金賞を受賞。日本最大の杜氏集団である「南部杜氏自醸清酒鑑評会」で2001年、2002年と2年連続(合計4回目)の首席第1位を獲得。2017年にはインターナショナルワインチャレンジ(IWC)で世界一の日本酒の称号「チャンピオンサケ」を受賞するなど、輝かしい受賞歴を誇る。2013年、代表取締役社長に就任。