液状のりの「アラビックヤマト」をはじめとした文具・事務用品を製造販売するヤマト株式会社。1899年に「保存が効くのり」を世に送り出して以来、126年の歴史を持つ老舗文具メーカーとして多くのファンを獲得してきた。現在は家庭や学校、オフィスで使用される文具にとどまらず、アート・クラフト用の素材や工業用など幅広い製品を開発している。

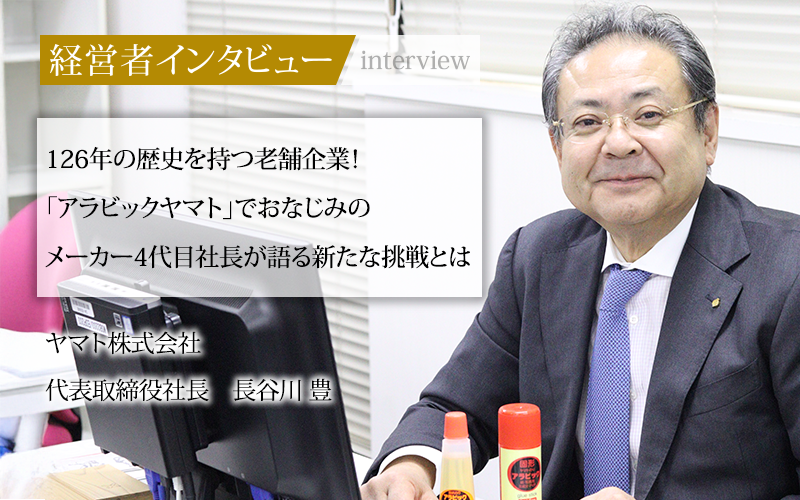

2000年に同社の4代目に就任した代表取締役社長の長谷川豊氏に、自身の経歴や社長としての取り組み、今後の展望について聞いた。

ニューヨークのプライベートバンクでの勤務を経て、ヤマトの4代目社長に就任

ーー社長に就任するまでの経歴を教えてください。

長谷川豊:

新卒で入社したのは、文具とは関係のない外資系金融会社です。慶應義塾大学商学部を卒業後、アメリカのニューヨークペース大学に留学してMBAを取得し、そのまま現地で就職しました。ニューヨークでの10年間と帰国後の5年間を合わせて15年間、その会社にお世話になり、2000年に弊社の4代目の社長に就任しました。

弊社は家族経営で、先代の社長は私の父です。父は長年社長を務めていましたが、その頃一時的に体調を崩していました。また、弊社がちょうど100周年を迎え、時代に沿った改革の機運が高まっていたタイミングも重なって、私に代替わりした次第です。

ーー前職と比べて感じたギャップはどのようなものでしたか?

長谷川豊:

前職は金融機関の中でも特殊な「プライベートバンク」で、億単位の資産を運用していました。しかし、弊社で扱う商材は数百円から数千円程度ですから、商品一つひとつの金銭的な価値の差は大きなギャップでした。さらに、会社の体質にも大きな違いがありました。アメリカの会社はグローバルな気質でしたが、当時の弊社には現在よりもドメスティックな雰囲気があり、昔からの商習慣も根強く残っていました。

コミュニケーションの改善と商習慣の改革に取り組む

ーー社長に就任してから、重点的に取り組んだ施策を教えてください。

長谷川豊:

真っ先に取り掛かった施策は2点ありました。まず1つは社内のコミュニケーションをとりやすくすることです。私が社長に就任してからは、社長室のドアを常に開放し、社員は私の電話番号やアドレスを知っているため、直接の連絡が可能です。

誕生月の社員を集めて私と食事するイベントも開催し、社長と社員の距離は近くなったと感じています。もう一つの取り組みは、過去から続いてきた商習慣を時代に合わせて変えていくことです。

以前は営業ルートが固定化され、半ば自動的に売れていくような商品も珍しくありませんでした。しかし時代が進んでカタログができたり通販ができたりと、昔はなかったような販売ルートがどんどん増えています。一方で、昔からのお得意先であった町の文房具店や書店の数は減少しているため、販売先の変化への対応が求められました。反発を受けることもありましたが、時代に合わせて変化したからこそ現在があると考えています。

アート商材などの新しい商品で変化するニーズに対応

ーー社長に就任してから、特に大変だったことを教えてください。

長谷川豊:

就任直後はもちろんですが、リーマンショックによる日本経済の変化や、コロナ禍での商品需要の変化への対応です。たとえばコロナ禍では、休校やテレワークの影響で、学校や企業における文房具需要が低下しました。

一方で、ステンドグラス風シールやオーナメントがつくれるキットやクレヨンなどのアート商材の売れ行きは伸びました。外出制限で外に出て遊べなくなったため、家の中で楽しめる商品の需要が高まったのだと思います。

さらに、キャンプ人気の高まりや防災意識の向上により、携帯用の布粘着テープも好評を得た商品の一つです。粘着力が強く、文字を書き込むこと(※)も可能です。(※アイテムにより使用できる筆記具は異なります。)

学校や企業のデジタル化は今後も進み、紙や鉛筆・消しゴム、チョークといった文具の使用頻度はさらに減っていくでしょう。現在のニーズを的確に読み取り、時代に合わせて新しい事業や商品を考え続けることが、長く会社を存続させる秘訣と考えています。

商品開発の軸はオリジナリティ、ローコスト、イノベーション

ーー貴社の商品が長年にわたって選ばれ続けている理由は何でしょうか?

長谷川豊:

シンプルですが、しっかりした品質と手に届きやすい価格の両立ではないでしょうか。消費者のニーズに合った商品をコストを抑えて製造するため、弊社では「オリジナリティ」「ローコスト」「イノベーション」の3つを軸に商品開発を行っています。

現代の消費者は手に届く価格の範囲内で品質の良い商品を選ぶ傾向があります。たとえば3本100円ののりと1本100円程度の弊社ののりを比べて、1本100円のものを選ぶ方は少なくありません。安いものをたくさん買うより、確かな品質の商品を適度な価格で買いたい方が多いのだと思います。

国内外の営業担当の採用に注力

ーー現在注力している人材採用や社風について教えてください。

長谷川豊:

弊社は中途採用がメインで、異業種から転職する人が大半です。弊社はホワイトな社風で午後6時半には本社を閉めていますが、中途で入社した社員にはよく驚かれます。社内のラウンジは勤務終了後に軽くお酒を飲むなどコミュニケーションの場としても活用出来るようにしてあり、比較的自由な雰囲気だと思います。

特に採用に力を入れているのは営業職です。これからは国内だけでなく、海外営業の担当者も積極的に採用したいと考えています。

人口減少や少子高齢化を見据えて新たな事業にも挑戦

ーー今後数年単位で力を入れていきたい分野や取り組みを教えてください。

長谷川豊:

これからは日本の人口がどんどん減少して、高齢者が多くなり子どもは減少します。弊社の事業でも、少子高齢化に応じたターゲット設定をしなければなりません。また、もっと海外に目を向けることも重要でしょう。特に東南アジアなど、人口が増加傾向にあり国民の平均年齢が若い国にもっと進出したいですね。

今後はコラボレーションも重視し、同業他社でも異業種でもタッグを組んで新しい商品を開発したいと考えています。すでに、パラアーティストにご協力いただき、弊社のアート商材を用いた作品の展示会、カラフルな「インクルーシブ展」を開催しました。これからも、多様性に富んだ社会の実現に向けた取り組みを推進したいと思います。

BtoB向け商品やSDGsを踏まえると、事業にはさまざまな可能性があります。単に物と物を接着するだけでなく、人と人も接着してみんなでハッピーになることをコンセプトとして、事業を展開してまいります。

ーー社長としての夢や長期的な目標は何でしょうか。

長谷川豊:

時代が変化しても絶えず必要とされる会社にすることです。今まで築き上げてきたブランドを守りつつ、世界的にも認められるように発展させていきたいと考えています。

弊社は126年前から確かな品質の商品をつくり、時代の変化にも対応してきました。これからもオリジナリティローコストイノベーションを信条に、世界中のさまざまなニーズにお応えできるよう努めてまいります。

編集後記

自社の魅力を語る長谷川社長の言葉からは、揺るぎない自負が感じられた。「人と人をつなぐ」というポリシーがあるからこそ、時代が変化してもヤマト株式会社の商品は幅広い人々に愛され、社員が生き生きと働ける社風が生まれているのだろう。国内にとどまらないヤマト株式会社の発展に、今後も目が離せない。

長谷川豊/1958年、東京生まれ。慶應義塾大学商学部卒業。1985年、ニューヨークペース大学経営学修士課程修了(MBA)。1985年、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニーのニューヨーク本社に入社。1995年、東京駐在員事務所を経て、1997年にブラウン・ブラザーズ・ハリマン投資顧問株式会社(現:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン証券株式会社)マネージングディレクターに就任。2000年、ヤマト株式会社代表取締役社長就任。