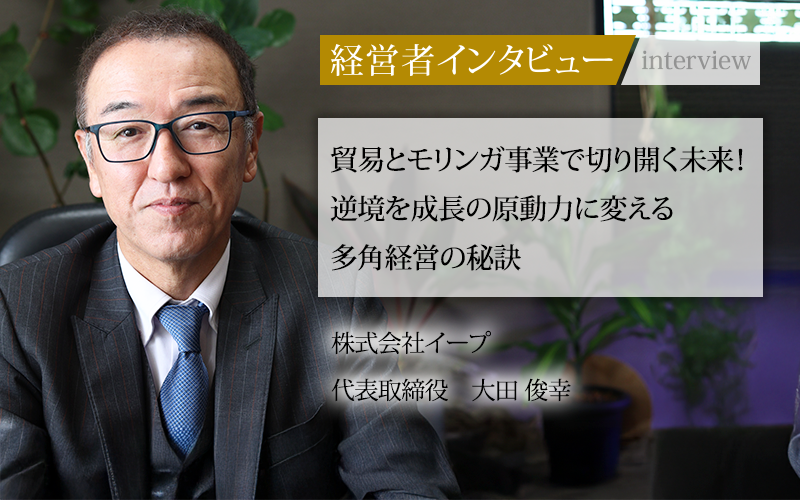

経営において、予期せぬリスクにどう対応するかは、企業の存続と成長を左右する重要な課題である。株式会社イープはそんなリスクをチャンスに変え、多角的な経営を実現している。同社の貿易業界での独立起業からモリンガ(※)事業への展開に至るまでの歩み、リスク分散の工夫や新規事業への挑戦について、代表取締役の大田俊幸氏にうかがった。

(※)モリンガ:栄養素を豊富に含む北インド原産ワサビ科の植物。ワサビノキともよばれる。

中国の青島から始まった独立起業の道

ーー貿易会社から独立された背景や思いを教えてください。

大田俊幸:

私は将来的な独立を目指して貿易業界の企業に就職しました。物流プロセスの出発点となる貿易分野は、比較的独立がしやすいと考えたからです。入社後は営業職として、取引先との交渉や契約業務を通じて貿易のノウハウと業界内の人脈を築きましたが、これらの経験は、独立への自信と確かな基盤となったと思っています。

独立後は、日本から直行便がある青島を拠点に繊維製品やアパレル関連商品を中心とした貿易事業を開始しました。繊維製品や縫製技術に特化した国際的な展示会を活用して顧客を開拓する一方、顧客の多様なニーズに応えるため、アパレル業界向けの縫製工場の設立にも踏み切りました。このように、時代の変化や市場の要望に応じて柔軟に事業を展開してきました。

ーー独立当初、課題に直面された際の解決方法を教えてください。

大田俊幸:

独立後、最大の課題は物流管理の不透明さでした。当時はデジタルツールが整備されておらず、荷物の状況把握が困難で、輸送の遅延や管理ミスのリスクが高かったのです。この問題を解決するため、現地スタッフとの連携を徹底し、情報共有体制を強化しました。

また、現地の文化や習慣を尊重し、相手に寄り添ったコミュニケーションを心がけたことで信頼関係が構築され、物流の透明性が改善しました。こうした取り組みが事業の安定と成長に結びついたと感じています。

縫製工場からモリンガ事業へ!多角経営の原点

ーー現在、貴社が展開されている事業を教えてください。

大田俊幸:

弊社では、4つの主要な事業を展開しています。まずは、長年の信頼と実績を積み重ねてきた「リース看板 サインクラブ」です。この事業では、看板広告に関わる募集や土地探し、仲介、施工メンテナンス、看板管理、企画までを一貫して行い、安定した収益基盤を築いています。

次に、健康志向が高まる中で注目を集めるモリンガの製造・販売事業です。石垣島で自社栽培したモリンガを使用し、栄養価の高い健康関連商品を提供しています。

たとえば、モリンガは少量で必要な栄養素を多く含むため、日々の健康維持に役立つとされています。私自身も日常的に摂取しており、体調が良くなったことを実感しています。この商品は「お取り寄せ手帖」という通販媒体で紹介され、多くの方に親しまれるようになりました。

また、ベビー&キッズ向けの服や雑貨を販売する「ミルキス」も運営し、長年培った縫製事業のノウハウを生かし、安全性と品質にこだわった商品を提供しています。

さらに、障がい福祉事業では、障がいのある方々が働きやすい環境を整え、社会参加を支援するため、就労型継続支援事業A型・B型や放課後等デイサービスを提供しています。事業ごとに異なるニーズに応えながら、地域社会に貢献することを目指しています。

ーー多岐にわたる事業が、どのようにビジネスモデルを支えているのかお聞かせください。

大田俊幸:

弊社の事業は、それぞれが独立した収益源として機能すると同時に、相互に補完し合う構造を持っています。たとえば、モリンガ事業では、石垣島で栽培したモリンガを原料として国内外へ輸出することで、農業と貿易のシナジーを生み出しています。また、ミルキスで培った縫製技術やサプライチェーンの管理ノウハウも、他の事業の効率化に大いに寄与しています。

さらに、障がい福祉事業では、就労支援の一環としてモリンガ製品の加工や発送業務を行っています。この仕組みにより、社会的意義とビジネス的価値を両立させたモデルを実現しました。こうした多角的な事業展開により、各事業がそれぞれのリスク分散機能を果たし、企業全体の安定性と持続可能性を支える強固なビジネスモデルが構築できるのです。

リスクを逆手にとる経営戦略

ーー貴社では、貿易業のリスクをどのように捉え、対応されていますか。

大田俊幸:

リスク分散は弊社の経営において最も重要な柱の一つです。たとえば、縫製事業では中国での製造コストが上昇したため、事業拠点をバングラデシュへ移転しました。コスト削減が目的でしたが、現地では納期の遅延やインフラの未整備といった新たな課題にも直面しました。この経験から、事業の安定性を保つためには、複数の拠点や多様な収益源を確保することの必要性を強く認識しましたね。

その後、事業譲渡を決断することになりましたが、出荷作業に携わっていた障がい者スタッフの仕事を失わせるわけにはいかないと考え、新たな事業を模索しました。その結果、たどり着いたのがモリンガ事業です。

石垣島に農場を設立し、栽培から製品化までの一貫体制を構築しました。現地ではフレッシュなモリンガを楽しめるよう、「Garden café YEEP」も併設しています。リスクをチャンスに変え、新しい雇用を生み出したこの取り組みは、社会貢献の観点からも非常に意義深いと考えています。

社内文化を改革!成果主義とDXの取り組み

ーー成果主義の導入や人材採用・福利厚生において、どのような工夫や効果がありましたか?

大田俊幸:

透明性のある評価制度を導入することで、従業員のモチベーション向上を図っています。成果に応じた給与体系を明確にし、公正な評価を行うことで、信頼関係が深まり、個々のパフォーマンスの向上につながっています。また、DXを推進し、業務効率を高めることで、従業員がより創造的な仕事に集中できる環境を整えています。

さらに、福利厚生では社員旅行や成果報酬制度を取り入れていましたが、コロナ禍を機に形式を見直しました。人材採用面では後継者育成を視野に入れ、柔軟なキャリアパスを提案し、成長意欲のある人材に多くのチャンスを提供することを心がけています。次世代を担う人材の育成と成長支援に力を注いでいきたいと考えています。

モリンガで世界へ。新たな事業展開の可能性

ーーモリンガ事業の今後の展望を教えてください。

大田俊幸:

私たちはモリンガ製品の国内市場拡大に加え、輸出事業をさらに強化していきます。特に、ヨーロッパやアジア圏での展開を目指しており、日本発のブランドとして認知度を高めたいと考えています。

現在のモリンガ製品はパウダー状ですが、錠剤や希釈する液体タイプの発売も目標です。液体タイプは健康食品としてではなく、たとえば焼酎の割り材などに使用することで、モリンガに含まれる19種類のアミノ酸が体内のアルコール分解を助けて二日酔いの予防が期待できるのです。モリンガをさまざまな用途で楽しんでいただける商品開発を進めていきたいと考えています。

ーー最後に、会社トップとしての心がけを教えてください。

大田俊幸:

最も大切にしているのは、お客様の満足度向上です。私たちの自己満足ではなく、お客様に満足していただけるかどうかが事業の継続につながると考えています。そのためには、お客様の声を真摯に受け止め、要望を業務に反映させることが欠かせません。コミュニケーションを密に取り、期待に応えるための努力を惜しまない姿勢を常に心がけていきます。

編集後記

貿易業で独立した当初から、大田社長はコミュニケーションと人とのつながりを重視してきた。「顧客満足度の追求」という揺るぎない信念を軸に、多岐にわたる事業展開を実現し、福祉事業を通じて社会課題と経済的利益の両立を図る印象を受けた。地域や社会とともに成長し、次世代を育てる経営方針は、これからの企業の理想像を体現しており、人との絆を原動力に、さらなる発展が期待される。

大田俊幸/1964年愛知県生まれ、中京高校卒業。貿易会社の営業職に入社。1989年個人で独立開業。1990年に創業し、1993年に法人化。日本からの直行便がある青島に拠点を設立し、貿易事業を展開。縫製工場・看板事業・健康食品事業に加え、障がい者の雇用支援事業も推進。