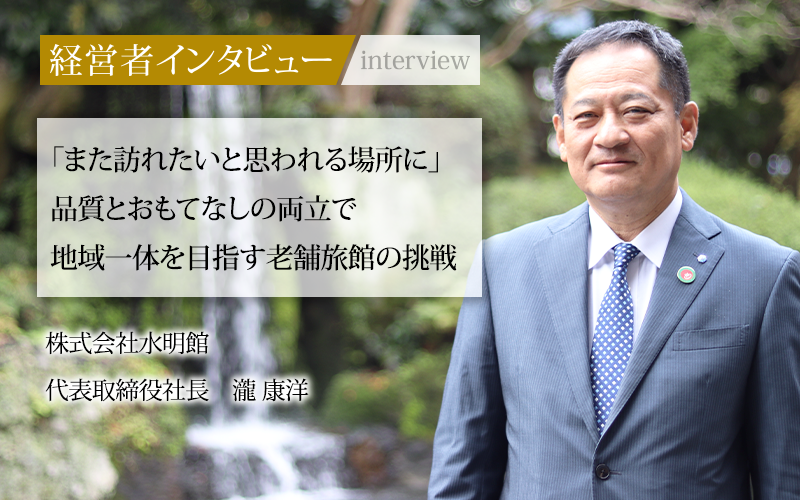

アフターコロナを見据え、多くの観光地や施設が感染対策を強化し、新しい旅の形に対応する努力をしてきた旅行業界。一部の人気観光地では、観光客の過剰な集中が問題となる中、今後は持続可能な観光地管理や分散化が重要になるだろう。ここ数年順調に売り上げを伸ばす株式会社水明館の代表取締役社長である瀧康洋氏から、コロナ禍での取り組みや社員教育、地域連携についてうかがった。

ホテルスクールで学んだ経営のノウハウを地域に還元。まちづくりにも意欲的に参加

ーー社長就任までの経歴について教えてください。

瀧康洋:

大学卒業後、国内のホテルや旅館で経験を積み、27歳でスイスのホテルスクールに入学してホテル経営の基礎から実務まで幅広く学びました。たとえば、部屋の絨毯の厚さがどのくらいであればお客様が快適に過ごせるか、といった内容です。

ほかにも、フロントでの円滑なコミュニケーションのとり方、調理場の生産性向上に向けた取り組みなど、多岐にわたる分野で徹底的に指導を受けました。これらの学びは、今でも大切な経験として心に残っています。1990年、30歳のときに弊社に入社し、これまでの知識と経験を活かして営業職として働き、2013年に代表取締役社長に就任しました。

ーー社長就任後はどのようなことに取り組みましたか。

瀧康洋:

社長への就任と同時に、下呂温泉観光協会の会長も務めることになり、「弊社だけでなく、下呂温泉全体の未来を託された」と強い使命を感じたことをよく覚えています。その責任を果たすため、これまでの経験を最大限に活かし、地域とともに前進してきました。

私が入社した当時は、ちょうどバブル崩壊の時期で、多くの旅館が倒産する厳しい状況でした。この危機を乗り越えられたのは、社員教育の見直しや意識改革に真剣に取り組んだからこそだと思います。スイスのホテルスクールで学んだノウハウを少しずつ現場に取り入れ、社員全員が前向きに成長できる環境をつくり上げてきました。

ーー観光協会の会長としての取り組みについても教えてください。

瀧康洋:

年間100万人以上が訪れる下呂温泉ですが、「団体ツアー客への依存」に対する危機感が常にありました。団体客中心の運営では、高速道路の整備状況や他の有名観光地でのイベント開催といった外的な影響を受けやすいという懸念があったためです。

そこで、個人旅行客の誘致に注力し、将来的には下呂市全体の交流人口拡大につながる施策の構築を目指しました。これを実現するために、バラバラだった下呂市内の組織を「下呂市DMO(観光地域づくり法人)」として統合・連携させたのです。

このような取り組みを早い段階から進めてきたことで、データ収集や分析に基づくマーケティングと観光地運営が可能となり、これまでの多くの危機を乗り越える力になったと考えています。コロナ禍においても、他の観光地に先んじて売り上げを回復できたのは、的確なユーザーアプローチの成果だといえるでしょう。2022年には個人旅行者数が過去最高を記録し、大きな成果として結実しました。

プロが支える心尽くしのおもてなし。多様なニーズに応える宿

ーー改めて、「水明館」はどのような旅館ですか。

瀧康洋:

昭和7(1932)年の創業以来、日本の伝統文化を大切に守ってきました。一方で、時代の変化やお客様のニーズに応える新しい事業にも積極的に挑戦してきたことから、「地域とともに成長してきた」という自負があります。

弊社は、国内外から訪れるお客様が快適に過ごせる温泉宿を目指し、「いかにお客様にくつろいでいただけるか」をコンセプトに、料理やサービスを徹底的に磨き上げてきました。旅館のもつ和の趣と、ホテルのような居住性を融合させ、レストランでは浴衣のままフレンチを箸で楽しめるなど、リラックスして過ごしていただける環境づくりを常に心がけています。

ーー貴社の強みを教えてください。

瀧康洋:

「多様化するニーズへの対応力」が弊社の強みです。お客様の楽しみ方や過ごし方に合わせて、幅広いサービスを提供しています。料理は和食に加えて、中華料理や洋食も取り揃え、温泉施設もリニューアルを重ねて充実させています。さらに、日本文化を体感できる茶室や庭園、能舞台も自慢の一つです。

また、弊社ではおもてなしの精神を重視した接客も高く評価されています。社員は単に「業務をこなす」のではなく、プロフェッショナルとしてのスキルを追求し続けています。フロント、ハウスキーピング、調理など、さまざまな部門で最高のサービスを提供できる体制が整っていることも強みの一つといえるでしょう。

ーーそのためにどのような社員教育をしていますか。

瀧康洋:

サービススキルの向上を目的に、定期的に専属講師による社員研修を実施しています。コロナ禍においてもこの取り組みを継続し、確かな成果をあげることができました。設備投資や料理の質を向上させるだけではお客様の満足度は上がりません。個人のお客様が多い旅館だからこそ、きめ細かな対応が必須であるといえるでしょう。

弊社では、社員一人ひとりが作業手順の改善やスキルアップに取り組み、サービスの質や生産性の向上に努めています。ソムリエやバーテンダー、英語や韓国語の資格取得など、キャリアアップを目指す社員も増えています。

一人ひとりの意欲が高まり、仕事に対する姿勢が変わることで、お客様の満足度向上につながるでしょう。社員の成長を支援するためにも、評価制度を導入し、成果をしっかり評価する体制を整えているところです。

日本ならではの文化を誇り、地域の活性化を図る

ーー今後のビジョンをお聞かせください。

瀧康洋:

日本の文化を大切に守りながら、生産性を高めて持続可能な経営を実現していきたいと考えています。旅行新聞新社主催の「プロが選ぶ日本のホテル・旅館100選」では、弊社が全国総合2位に選ばれましたが、これに満足せず、さらに魅力的な旅館づくりを目指します。

無駄を省いてシンプルにするのではなく、訪れるお客様が「日本らしさ」を心から感じられる趣のある旅館づくりを追求したいと思っています。

下呂市には温泉だけでなく、豊かな自然や文化など多くの観光資源があります。それらを十分に活かし、地域全体が活性化するように、観光地としての魅力をさらに高めることが使命です。多くの方に心からリフレッシュしていただけるように、これからもサービスの質を磨き上げ、訪れたお客様にとって特別な時間を提供し続けます。

編集後記

瀧社長の豊富な経験と地域への熱い思いは、単なるホテル経営にとどまらず、地域全体の活性化へとつながってきた。特に、社員教育の充実や個人旅行者を誘致する取り組みは、時代のニーズに対応するための柔軟性と先見性を示している。

水明館の伝統と革新の融合は、多くの観光客にとって魅力的であり、下呂温泉全体の価値を高める重要な役割を果たすだろう。瀧社長が守り続ける日本文化の「薫り高いおもてなし」は、訪れる人々に深い感動と安らぎを提供する。

特に、維持費が高いにもかかわらず大切に残している庭園は、瀧社長のこだわりを感じさせるものであり、日本の美と心を象徴している。水明館が地域とともに成長し、多くの人々に愛される場所であり続け、下呂温泉全体をさらに発展させることを期待したい。

瀧康洋/1961年6月生まれ。1984年3月玉川大学卒業。1990年にはIHTTIホテルスクール(スイス)を卒業。1982年5月株式会社水明館取締役、滝殖産株式会社取締役に就任。1991年3月新穂高佳留萱温泉株式会社取締役、1993年5月株式会社水明館常務取締役、2002年3月同社専務取締役を歴任。2016年7月同社代表取締役社長に就任、現在に至る。