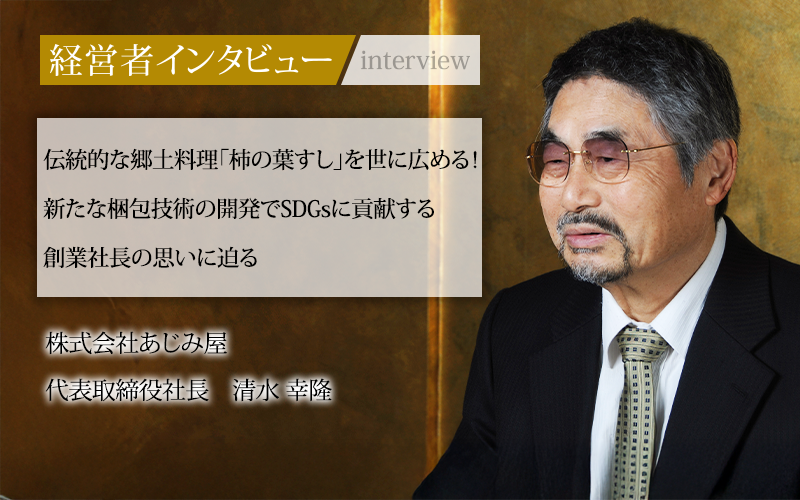

奈良県吉野地方には、保存食として塩で締めたサバと酢飯を防腐効果のある柿の葉で包む、700年の歴史を持つ伝統料理がある。その独特の風味と文化的価値に感銘を受け、この郷土料理を全国、さらには世界へ広めたいという情熱を胸に起業したのが、株式会社あじみ屋の代表取締役社長、清水幸隆氏である。

幼少期から独立心旺盛で、地域の文化と味を守り抜く使命感を持つ清水氏に、その創業までの歩みや、柿の葉すしに込められた深い思いについて話をうかがった。

幼少期から持ち続けた経営者への憧れ

ーー貴社を創業するまでの経緯を教えてください。

清水幸隆:

幼い頃から好奇心旺盛で独立心を持って、中学校を卒業後、すぐに働き始めました。15歳のときには「10年を1つの区切り」として人生を計画し始め、20歳のときには将来に向けて何か行動を起こさなければならないと決意し、26歳で創業に至ったのです。

その後は30歳で取り組んだことの拡大と成長に努め、40歳ではさらに基盤を固め、50歳になる頃には、築き上げた基礎を人との関係づくりに生かすようになりました。さらに60歳を迎える頃には、肉体的にも精神的にも衰えが見え始めることを意識し、睡眠、食事、運動を大切にしながら、次世代への引き継ぎを考え始めたのです。

「思い立ったが吉日」という言葉が示す通り、思い立ったときにすぐ行動に移せるかどうかが重要だと考えています。「明日やろう」と先延ばしせず、「今日少しでもできることを始める」という心構えが、人生を楽にし、つらいことを減らす秘訣だと思います。人が生きていく上で、どのように生きるべきかを若いうちから考えることの大切さを痛感しました。

江戸時代から続く郷土料理を感謝と平等で広めていく

ーーなぜ柿の葉すしに注目されたのですか?

清水幸隆:

柿の葉すしは、700年もの歴史を持つ吉野地方の名物です。腐敗を防ぐため、抗菌作用のある柿の葉で包み、重石を乗せて押し寿司として作られていました。現在では衛生管理の観点から、作ったその日に出荷するスタイルが主流ですが、昔は1週間ほど保存が可能で便利な食品だったといわれています。

私が柿の葉すしに注目したのは、20歳の頃に初めて柿の葉すしを食べ、その美味しさに感動したのがきっかけです。なぜこの料理が世の中に広まっていないのかと不思議に思いました。

そこで、多くの人にこの美味しさを知ってもらいたいという考えに至ったのですが、当時は「柿の葉すしは売れない」「おにぎりを売った方が良い」という厳しい意見ばかりでした。それでも、「人が無理だと言うものは競争相手が少ない」と前向きに捉え、事業をスタートする決意を固めたのです。

ーー柿の葉すしの認知度を上げるためにどのような取り組みをされましたか?

清水幸隆:

柿の葉すしの認知度を高めるには、広い市場で信頼を得ることが重要だと考え、弊社では百貨店やドライブインで積極的に商品を販売するようにしています。私が経営の根本として大切にしているのは、「感謝」と「平等」です。

どのような困難が起きても、「この問題を与えてくださりありがとうございます。この問題を解決することで何か報酬が得られるのだろう」と考え、常に前向きな姿勢を持つことを心がけています。この考え方のおかげで、どんな大きな問題にも対応でき、結果的にその努力が大きな成果に結びついてきました。

また、弊社では社会との調和を重視しています。企業はお金を稼ぐ場所ですが、社会はお金を稼がない場所であり、この2つが車の両輪のようにバランスよく動くことが大切だと考えているのです。

その一環として、障がい者の自立支援にも力を入れ、現在約30名の障がい者の方々が働いています。さらに、弊社では働く意思があれば何歳でも雇用しており、実際、60歳以上の方が100名以上働いています。利益こそ多くありませんが、「身体が衰えてきても、お互いに助け合いながら働ける環境をつくることが大切だ」という考えが、弊社の理念なのです。

食品を保存させるための安心安全な梱包技術「舎利旨MAP」を開発

ーー最後に今後の展望について詳しく教えてください。

清水幸隆:

これからも事業を継続していくためには、従来の発想にとらわれず、新しい視点で挑戦していくことが必要です。柿の葉すしに関しても、なぜネタがサバだけなのか、という疑問を持ち、これまでにサケや穴子、サンマなどを用いた商品を展開してきました。さらに今後は、従来の「ネタは上に載せるもの」という概念を超え、巻き寿司のようにネタを中央に挟む新しい形の柿の葉すしも検討しています。

また、弊社では「舎利旨MAP」という新しい梱包技術を開発しました。これは「しゃりうま」、つまり「シャリが旨い」という意味を込めたもので、食品の鮮度と美味しさを保つ技術です。MAPは「Modified Atmosphere Packaging」の略で、空気の組成を変えることでシャリがより美味しくなる梱包方法を指し、この技術は弊社がSDGs(持続可能な開発目標)にどう取り組んでいるかを示すものでもあります。

食品ロスの削減は、私たち食品製造業者にとって重要な課題なのです。日本では、毎日約1億2,000万人の国民が茶碗一杯分の食品を廃棄しているとされ、年間700万トンものお米が生産される中で、同等量の食品ロスが発生しています。

弊社の商品は、もともと食品添加物を使用していないため、消費期限が非常に短いのが特徴であり、その課題を克服するために開発したのが舎利旨MAPです。この技術では、酸素を梱包内から除去して真空状態を作り出し、さらに窒素で減圧を行い、食品を守った後、二酸化炭素を充填することで食品内の細菌を抑制し、最終的にバリアフィルムで密閉することにより菌の増殖を防ぎます。

この手法で、1日しか保たなかった食品が3〜4日保存可能となり、食品ロスの削減に大きく寄与できると考え、この梱包方法を広く普及させることで日本全体のSDGs推進にも貢献できると確信しています。弊社は、これからも新たな技術やアイデアを取り入れながら、食品の安全性と持続可能性を追求していきたいと考えています。

編集後記

インタビューを通じて感じたのは、清水社長の経営に対する深い情熱と独自の哲学である。障がい者や高齢者の積極的な雇用、そして革新的な舎利旨MAPの開発は、ただ利益を追求するだけでなく社会全体の課題解決を視野に入れた取り組みだと強く感じた。

幼い頃から抱いていた「思い立ったら即行動」の信念を軸に、現実を達成してきた清水社長の姿勢には心を打たれる。こうした確固たる理念と行動力があるからこそ、株式会社あじみ屋がこれからも持続可能な社会の実現に大きく貢献し続けると確信している。

清水幸隆/1951年、大阪生まれ。1978年にあじみ屋を創業。1982年、株式会社あじみ屋設立。同社代表取締役社長に就任。幼い頃より独立心があり、中学校卒業後、さまざまな仕事に携わりながら26歳で起業する。