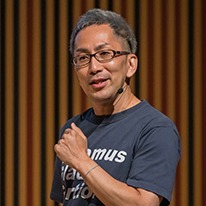

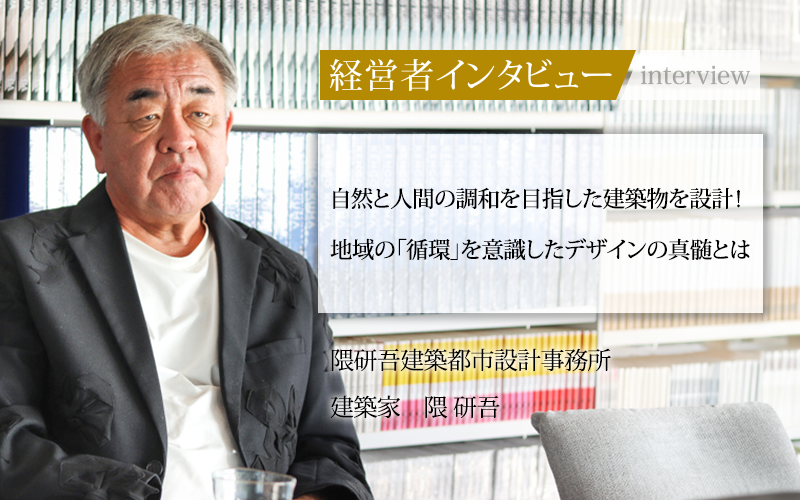

1990年に隈研吾建築都市設計事務所を設立した建築家の隈研吾氏は、設立当初に高知県梼原(ゆすはら)町でのプロジェクトに携わった。面積の90%を森林が占めるこの町で、隈氏は、地域の暮らしと歴史ある建造物に触れながら、木材を活用した新しい建築思想を育んだ。

この経験は、後に国立競技場をはじめとする有名建築物を生み出す原点となった。世界各地で独自の建築設計を展開する隈氏に、自身の建築にかける思いや、未来に担う若者たちへのメッセージをうかがった。

建築家を目指したきっかけと目指すビジョン

ーー建築に目覚めたきっかけを教えていただけますか?

隈研吾:

1964年、10歳のときに東京オリンピックがあり、父に連れられて代々木体育館に行きました。その建物の外観や内部の光景から強烈な印象を受けたのが、建築に目覚めたきっかけです。

そのときから現在に至るまで、ずっと建築の道にいます。途中で、ガラスとコンクリートから木材の建築へとシフトするといった大転換はありましたが、建築以外の道を考えたことはありませんでした。

ーーこれまでを振り返って印象に残った建築物を教えていただけますか?

隈研吾:

たくさんあるので迷いますが、今ここで思い浮かんでくるのは、ヴィクトリア・アンド・アルバート・ミュージアムの分館としてスコットランドにつくった「V&A Dundee」というデザインミュージアムや、パリの「サン・ドニ・プレイエル駅」です。万里の長城に竹を使って建てたホテル、「グレート・バンブー・ウォール」は、北京オリンピックのCMや開会式に使われた建造物です。

この建造物がきっかけで、中国での仕事を依頼される機会が多くなりました。さらに、中国からの移住者が多いカナダやオーストラリアにからの仕事も同時に増えましたね。私が手がける建築はいずれも、それぞれの土地や地形と一体化したデザインであり、自然と人間の調和を目指しています。

ーー日本の建築産業について、どのように感じていますか?

隈研吾:

私は、日本の建築産業は世界一のレベルにあると考えています。精確な設計と美しいデザイン、そして的確なスケジュール管理は、どれも世界一です。これから建築の世界で仕事をしようと考えている若い人たちには、日本で仕事をすることを薦めます。日本の建築産業で働くということは、世界一のメンバーの一員になるということなのです。

建築事務所で活躍するための秘訣と仕事へのこだわり

ーー事務所で働いている皆さんのお話をうかがえますか?

隈研吾:

オフィスは東京、パリ、ソウル、北京、上海の5カ所にあり、社員は約400人います。日本人は全体で160人ほど。東京オフィスも含めて外国人スタッフの方が多いですね。

ーー建築事務所で活躍するために必要なものは何でしょうか?

隈研吾:

まずは、コミュニケーション力です。建築というのは、デザイン設計、構造設計、ランドスケープデザイン、インテリアデザインなど、さまざまな分野の人たちが集まってプロジェクトを進める世界です。多様な意見を聴き、他人の意見やアイデアを受け入れながらチームに貢献していく能力が必要です。そういう観点だと、フレキシビリティを持ち合わせているのも大切だと思います。

また、自分の考えに固執することなく、メンバーと話し合いながら自分の考え方を修正したり改善したりする姿勢も欠かせません。異なるメンバーが集まるチームの中で多様な考え方に対応し、協調していくことも建築の世界では大切です。そのような経験を積み重ねていくことで自分のスキルも磨かれていきます。

ーー多くの仕事が同時並行で進んでいるようですが、大切にしていることはなんですか。

隈研吾:

私は引き受けた仕事には全て直接関わり、意思決定しています。隈研吾という建築家に対して仕事を依頼していただいているので、それは当然の責任です。海外の事務所でのプロジェクトもあるので、ひと月の半分は海外にいます。そのような事情もあって、事務所の規模を大きくしていきたい、という強い願望はなく、自分の目が届く範囲でいいものを作っていくことが大切だと考えています。

その土地で循環する建築が街の豊かさを醸成していく

ーー隈先生といえば木材による建築ですが、その考え方について教えてください。

隈研吾:

地域に馴染んだ木材の建築を大切にしようとしたきっかけは、高知県梼原町での仕事でした。高知県に住む友人の建築家に誘われ、昭和23年に建てられた木造の芝居小屋の保存活動に携わることになったのです。

地元の木材を活かした建築技術や木材の持つ優しさに触れ、建築についての考え方が大きく変わりました。梼原町では、これまでに6つの木造建築を建て、「隈研吾の小さなミュージアム」と呼んでいただいています。

日本の建築の良い点は、自然の素材を地元で加工し、それを使って地元の大工さんが家を建てるという循環です。そうしてつくられた建築は、住む人にとって一番気持ちのいい素材に囲まれた、その中にいるだけで精神も身体も安らいでくるような場所になります。私は、こういう建築を「巣」と捉えています。

かつての日本は、経済も含めて自然の循環が地域の中で完結しており、非常に健全でした。しかし、戦後のコンクリート建築の波の中でその循環が失われていきました。今回のコロナ禍が人々に気づかせたのは、自然の空気を吸って生活することの大切さだったように思います。もう一度、「巣」としての建築というあり方を取り戻すべきだと思います。

ーー建築というのは自然や人間の暮らしとともにあるということですね。

隈研吾:

やはり、その土地に住む人、その土地の素材、その土地の職人さんと一緒に仕事をすることが大切です。建築をつくること自体が地域経済のひとつであり、地域の結束につながっているのですから。

私の先輩世代の建築家は、世界のどこに行っても自分のデザインで設計しますが、私はその土地の風土や人々の暮らしを受け止めてデザインしています。あえて言えば、その土地の中に「消えていく建築」です。海外から私に仕事を依頼する人たちからも、その土地に根差した建築を期待していただいています。

編集後記

隈研吾氏のお話から感じたのは、その土地の自然循環に根差した建築であることの意義や、人間が癒やされる「巣」としての建築の役割を掲げる熱意である。これまでの成長志向型の社会からの転換が求められながら、新たな生活の指針が見えにくい今、隈氏の建築思想は、まさに私たちの社会において貴重な羅針盤となると実感したインタビューだった。

隈研吾/1954年、神奈川県生まれ。1979年、東京大学建築学科大学院修了。コロンビア大学客員研究員などを経て、1990年、隈研吾建築都市設計事務所を設立。50を超える国々でプロジェクトが進行中。自然と技術と人間の新しい関係を切り開く建築を提案。