食生活の改善で健康問題を解決し、持続可能な社会を目指すフードヘルスケア企業として事業を展開する株式会社結わえる。2009年の創業以来、特許技術を用いた「寝かせ玄米®」を軸に、製造や店舗運営、EC事業、OEMなどを手がけており、同社が展開するごはんパックは累計1,900万食を突破している。健康的な食生活の普及を通じて、食糧問題や地方活性化にも取り組む同社の代表取締役CEOである荻野芳隆氏に話をうかがった。

健康的な食生活で解決する3つの社会課題

ーー社長の経歴をお聞かせください。

荻野芳隆:

私は中高生のころから、将来は良い大学に入学して良い会社に就職するよりも、自分の力で働きたいという思いがありました。加えて、日本という国にも窮屈さを感じていたため、高校生のころからガソリンスタンドや建築現場、クラブのボーイなどさまざまなアルバイトをしながら世界各国を旅するようになりました。

しかし、世界中を見て回るうちに、日本の魅力に気づき「日本は一番いい国だ」と認識を改めたのです。特に地方の自然の豊かさは素晴らしいと感じたのですが、その反面、過疎化によってその地域固有の伝統事業や農業、水産業、林業が軒並み衰退していることが気になりました。このことから、「この素晴らしい日本という国の衰退を止めなければいけない」と問題意識を持つようになったのです。

ただ、この時点では具体的に何をやるべきかまだ見えていませんでした。そこで大学卒業後の進路として、起業や経営についての知識を深めることを目指し、中小企業向けコンサルティング事業を展開する株式会社船井総合研究所に入社しました。

ーーなぜ「寝かせ玄米®」という商品で起業しようと考えたのですか?

荻野芳隆:

船井総研に入社後、クライアントとして受け持った企業が生活習慣病やアトピー性皮膚炎を食事療法で改善する指導をしていたことが、私にとって大きな転機になりました。生活習慣病やアトピー性皮膚炎に関する知識を深めるうちに、健康的な食生活の大切さや食事療法に玄米食が推奨されていることを知ったのです。

現在の食生活は50〜60年前と比べて、ご飯の量が半分になり、肉類の量が5倍になりました。そして、その主食も玄米、雑穀、麦飯から、真っ白な白米やパン、麺になりました。主食を玄米にしてしっかり食べ、ビタミン、ミネラル、食物繊維などの栄養を摂取できるようになれば、健康的な食生活になりますし、肉類の消費量も減り、それによって家畜の飼料である大量の穀物も削減できれば、世界的な食糧不足の問題の解決にもつながるでしょう。さらに、稲の耕作を増やすことで、地方における耕作放棄地も復活させられるかもしれません。玄米食を普及させることが、健康的で持続可能な社会の実現に結びつくのです。

こうして私は、健康問題・世界の食糧問題・地方活性化の3つの問題すべての解決に関わる食材として玄米に注目したのですが、実際に玄米を炊いて食べると食べにくいと感じました。そこで2年間、工夫と研究を重ねた末にたどり着いたのが、玄米をもちもちな食感にして、誰もが驚く美味しさを実現する特許技術です。この方法でつくった「寝かせ玄米®」が非常に美味しかったので、「この商品で世の中を変えられる」と考えました。そこで2009年に弊社を立ち上げ、まずはレストランのメニューやお弁当で普及させることにしたのです。

70点を目指す持続可能な食事スタイル

ーー健康的な食生活について、社長の考えをお聞かせください。

荻野芳隆:

古くから、「長寿大国」を支えてきた日本の伝統的な食生活は、玄米・雑穀・野菜中心のメニューでした。そのため、私は伝統的な日本の食生活に現代の良いところを取り入れた、「1日1膳のメリハリ寝かせ玄米生活」を推奨しています。これは、玄米を中心とした食生活を7割にして、残りの3割は目一杯楽しく食事するというものです。肉や魚、ラーメンなどを避ける必要はありません。生活の7割が玄米中心の健康的なものであれば、残りの3割は好きなものを食べて大丈夫です。

ーー健康的な食生活を普及させる上で、どのようなことを重視していますか?

荻野芳隆:

正しいことを伝えるのではなく、できることを伝えるようにしています。私自身、この分野で起業するにあたって、健康についての知識を身につけたため、その知識に基づいて「正しいことをやらなければいけない」という思いがありました。しかし、正しいことでも、必ずそれが実行できるとは限らないのです。そのため、私は「実行可能な生活」を伝えるようにしてきました。

「1日1膳のメリハリ寝かせ玄米生活」は、その現れです。肉や魚を日本人の食生活から完全になくすことは難しいため、100点満点の健康的な食事スタイルを目指すのではなく、70点を狙うようにおすすめしています。やるべきことのハードルが下がれば継続もしやすくなるでしょう。皆さんに健康的な食生活を長く続けてほしいですね。

また、玄米は炊くのが大変など、日常的に取り入れるにはなかなか難しい部分があります。そこで、1人でも会社でも旅行先でも食べられる様に、寝かせ玄米ご飯パックを開発しました。こちらは、自社の工場で特許技術の特殊な圧力釜で炊飯しており、保存料などの添加物を一切使わずに、常温で一年の賞味期限を実現させました。

専用家電とアプリで健康を広めていきたい

ーー今後はどのような事業に注力していきたいとお考えですか?

荻野芳隆:

今後は、「寝かせ玄米®」をさらに普及させるために、家電や健康管理アプリの開発をしたいと考えています。家電は、スイッチを押すだけで「寝かせ玄米®」が炊けるというもので、ごはんパックよりさらにおいしく、家庭で使って頂くのに適しています。1食あたりにかかる費用が150円ほどでコスパもいいので、会員の数を何十万人、何百万人と伸ばして、売上を上げていきたいです。

健康管理アプリは、個人の健康診断のデータを蓄積して健康状態の変化を追跡できるものを考えています。企業の健康経営に役立つアプリとして、こちらもサブスクリプションの会員数を拡大していきたいです。「寝かせ玄米®」の認知度はまだ低いので、もっと多くの方に知っていただけるように努力したいと思います。

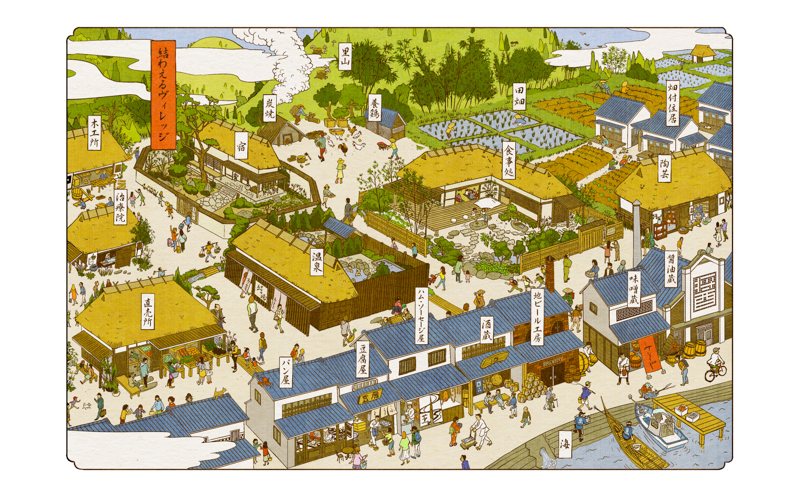

さらに上がった利益で、私の夢である日本の伝統的生活文化と食と健康のテーマパーク「結わえるヴィレッジ」を開設したいですね。健康的な理想のライフスタイルと価値観を世界に広めることができたら最高です。

編集後記

健康的な食生活を通じて、個人の健康から地球規模の課題まで解決していく。その壮大な構想を、着実に実現へと近づけている荻野社長の言葉には説得力があった。特に印象的だったのは、100%という理想を追求するのではなく、70%の達成を目指す現実的な姿勢だ。持続可能な社会の実現には、こうした等身大のアプローチが不可欠なのかもしれない。

荻野芳隆/1980年、埼玉県生まれ。明治大学を卒業後、株式会社船井総合研究所に入社。世の中の健康問題に危機感を抱き、食生活の改善を通じて健康問題を解決するだけでなく、持続可能な社会の実現も目指して、2009年に株式会社結わえるを創業。「寝かせ玄米®」を開発。製造や店舗運営、EC、卸し、OEMを展開。ごはんパックは累計1900万食、著書4冊累計6万部。健康管理アプリの開発や海外展開も積極的に進めている。