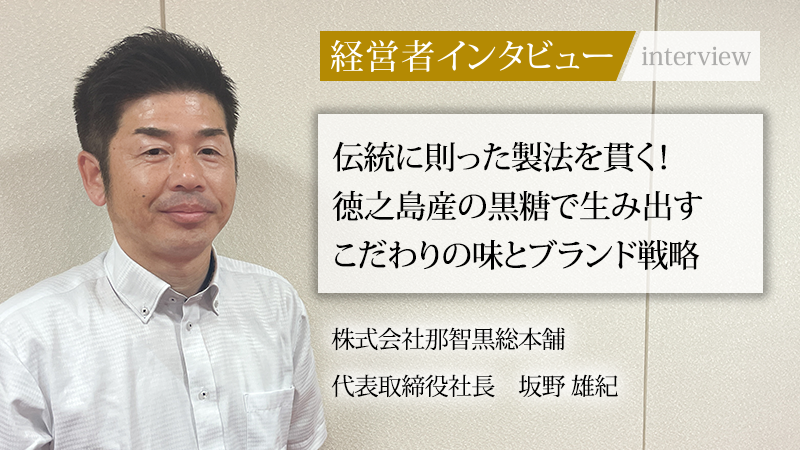

和歌山県・熊野の地で、碁石を模した「那智黒あめ」を140年以上に渡りつくり続ける株式会社那智黒総本舗。同社は、鹿児島県徳之島産の黒糖と伝統の直火炊き製法にこだわり、昔ながらのほろ苦く奥深い味わいを守り抜いている。

食品会社勤務や、国会議員秘書という異色の経歴を持つ代表取締役社長の坂野雄紀氏。家業に戻り、組織の合理化を進める一方で、変えてはならない伝統と品質を何よりも重んじる同氏に、その哲学と今後の展望を聞いた。

国会議員秘書を経て家業の味を守る道へ

ーー家業を継ぐことは以前から意識していたのですか。

坂野雄紀:

高校生の頃から、いずれは継ぎたいという思いはありました。ただ、すぐに継ぐのではなく、いろいろな経験を積みたいと考えていました。地元の太地町の空気が好きで、いつかは戻ってきたいという気持ちが強かったですね。

就職活動では、最終的には砂糖を扱う食品メーカーに就職しました。入社後すぐ、社長に同行して営業を学ぶ機会をいただきました。そうした中、ある方から国会議員の秘書にならないか、とお誘いを受けたのです。自分のスキルアップにつながるのではと考え、挑戦することに決めました。

ーーなぜ、異業種である秘書に挑戦しようと思ったのですか。

坂野雄紀:

私の祖父も父も、地元の町会議員を長く務めており、昔から政治に触れる機会が多くありました。また、大学で大阪へ、そして就職で東京へ出たのも、「日本を動かしているのは東京だ」という思いがあったからです。日本の中心である永田町で働けることは、またとない機会でした。父も背中を押してくれたので、未知の世界へ飛び込む決意を固めました。

ーー秘書としての経験で、今も活かされていることはありますか。

坂野雄紀:

さまざまな立場の方々と会話を重ねたことで、物怖じせずに話ができるようになったことです。特に、当時は若かったため、足元を見られるような経験もしました。だからこそ今は、どのような立場の方にも敬意を払い、きちんと挨拶をすることを大切にしています。これは会社経営も同じで、一人ひとりの個性に合ったやり方をしなければ、皆が辛い顔で仕事をすることになってしまうからです。

その後、2005年に役員の一人が定年を迎えるタイミングで、父から「そろそろ帰ってこないか」と声がかかりました。お世話になっていた先生(国会議員)に相談したところ、「もう少し手伝ってほしい」と言っていただけたことで、自分のこれまでの取り組みに一区切りついた、やるべきことはやり切ったと感じ、故郷へ戻ることを決断しました。

守るべき品質と、心に刻まれたお客様との思い出

ーー入社後はまず、どのようなお仕事から始められたのですか。

坂野雄紀:

最初は工場で製造から学びました。やはり売る人間は、作る側の気持ちを理解しなければなりません。その後は、地元の土産物屋さんへのルート営業を担当したり、白浜支店の支店長として2年間赴任したりと、さまざまな経験を積みました。

ーーお客様との間で、特に印象に残っているエピソードはありますか。

坂野雄紀:

大学時代、大阪の阪急電車に乗っていた時のことです。隣に座ったおばあちゃんが「兄ちゃん、飴ちゃん舐めるか?」と声をかけてくださったことがあり、差し出してくれた飴が、うちの那智黒だったのです。見ず知らずの方から自社の製品をいただいたことが本当に嬉しくて、今でも忘れられない一番のエピソードです。

148年続く味の秘密。徳之島産黒糖と変えられない製法

ーー改めて、那智黒あめの歴史と魅力について教えてください。

坂野雄紀:

那智黒あめは1877年(明治10年)、この地で採れる「那智黒石」という黒い碁石を模して誕生しました。昭和30年頃に紀勢本線が開通し、観光客の方が増えた際に、祖父が那智山のお土産として売り出したのが大きな転機です。お土産として持ち帰ったお客様が、地元で「また食べたい」と広めてくださったことで、全国に知られるようになりました。

ーー長年愛される味の秘密はどこにあるのでしょうか。

坂野雄紀:

一つは、黒糖へのこだわりです。弊社が使うのは、鹿児島県徳之島産の黒糖だけです。祖父の代にさまざまな産地の黒糖を試した結果、味を均一にするには徳之島の黒糖が最適だと分かりました。それ以来50年以上、徳之島の黒糖一筋です。もはや運命共同体で、その黒糖の味が、うちの飴の味そのものになっています。

もう一つのこだわりが、伝統の「直火炊き」で、これは全国でも数社しか残っていない製法だと思います。生産効率は上がりませんが、あの独特の香りを引き出すためには不可欠です。実は昔、この炊き方を変えようとしたことがあったそうですが、どうしても同じ味が出せなかったと聞いています。

製造工程では、釜から出した熱い飴を手作業で冷やしたり、出来上がった飴の中から基準に満たないものを目視で一つひとつ選別したりと、多くの工程で人の手が加わります。非効率かもしれませんが、その人の温かみが飴に乗り移ると信じていますし、この方法が地元の雇用も支えています。これも弊社のこだわりです。

この製法や製造工程は、これからも決して変わることのない、弊社の揺るぎないこだわりです。これこそが、今も変わらずに多くのお客様にご支持いただいている理由だと考えています。

「楽しければすべてよし」未来へ繋ぐ老舗のバトン

ーー社長として、今一番大切にされている価値観をお聞かせください。

坂野雄紀:

昔からご愛顧いただいているお客様に、「間違った飴」を絶対に出さないことです。うちの飴は銅釜による直火炊きで、焦げる寸前まで煮詰めることで、ほろ苦い独特の風味を生み出しています。少しでも苦みが強すぎるなど、基準に満たない飴は、もったいないからと市場に出すのではなく、必ず廃棄する。この品質へのこだわりを、日々従業員に伝えています。

ーー今後のビジョンや、目指す会社の姿を教えてください。

坂野雄紀:

私の信条は「楽しければすべてよし」です。従業員が楽しく働けて、生活が安定している会社であり続けることが第一の目標です。そのために売上や利益はもちろん必要ですが、守るべき伝統は変えません。無理に背伸びをせず、手の届く範囲で着実に事業を続けていきたいと考えています。

昔は苦手だったけれど、年を重ねて那智黒の美味しさが分かってきた、というお声もよくいただきます。そうした世代の方々にも届くよう、ブランドの根幹は変えずに、若い方でも手に取りやすい少量で可愛いパッケージの新商品を開発中です。また、工場見学では、出来立ての温かい飴を食べていただけます。こうした活動を通じて、那智黒の魅力を伝えていきたいですね。

ーー最後に、会社を次の世代へどう繋いでいきたいですか。

坂野雄紀:

あと20年はこの職を務め、今のブランド価値を守り続けることが最終的な目標です。お土産としての需要を大切にしつつも、これからは全国のお客様に日常的に手に取っていただける機会をいかに伸ばしていくかが成長の鍵だと考えています。弊社の飴をきっかけに、「もう一度和歌山に行ってみたいな」と感じてもらえるような、地域に貢献できる存在でありたいです。

編集後記

国会議員秘書から老舗の飴屋の社長へ。坂野氏のキャリアは一転したように思えるが、その根底には「人との向き合い方」という共通の哲学が流れている。伝統の味を守るため、非効率な製法にこだわり続ける。その一方で、従業員が楽しく働ける環境を第一に考え、組織の合理化を進める柔軟性を持つ。時代がどう変わろうと、守るべき本質を見極め、しなやかに未来へ繋いでいく。そんな老舗の確かな強さを感じた。

坂野雄紀/1978年和歌山県生まれ、大阪経済大学卒。東京にて社会経験を積み、2005年に株式会社那智黒総本舗に入社。2016年に専務取締役、2022年に代表取締役社長に就任。お客様に弊社の製品を食べて笑顔になって頂けるよう、私含め従業員一同、日々製造しております。