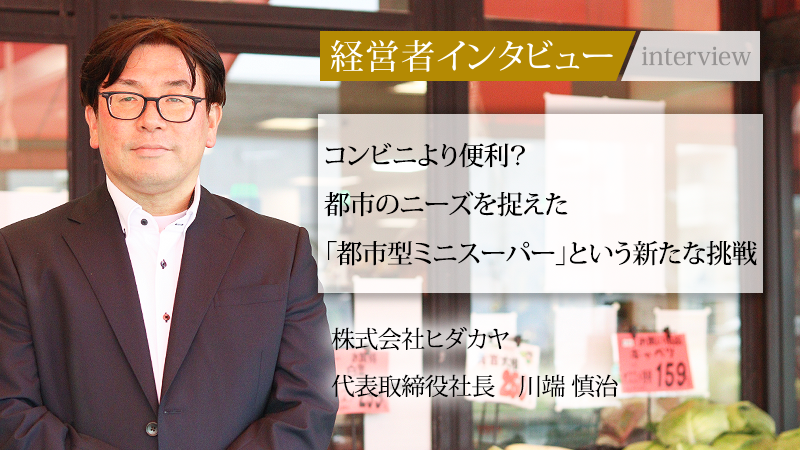

和歌山県に根差し、スーパーマーケット「ヒダカヤ」を運営して、地域の人々の食生活を支える株式会社ヒダカヤ。同社は「業務スーパー」のフランチャイズ展開も手掛けるなど、地域のニーズに合わせた柔軟な事業戦略で成長を続けてきた。社長就任後の川端慎治氏は、旧来の慣習が根付く組織の改革や厳しい価格競争を乗り越え、会社を利益体質へと変革させた。そして今、「都市型ミニスーパー」出店という新たな挑戦を始めている。川端氏が描く、「地方と都会と海外」をつなぐ未来像に迫る。

家業とは無縁の東京時代 「相互扶助」の精神を胸に選んだ道

ーー社会人としての最初のキャリアについてお聞かせください。

川端慎治:

大学では、人工知能に興味を持ち、少し勉強していました。もともとシステムやゲームが好きだったこともあり、システム開発の仕事に就きたいと考えたのです。就職活動では、資源の少ない日本が今後成長していくためには、金融やシステム分野の強化が不可欠だという思いがありました。その二つを掛け合わせた、金融のシステム開発に携わりたいと考えていました。

ーー金融の中でも、生命保険のシステム会社を選ばれたのはなぜですか。

川端慎治:

生命保険の根底にある「相互扶助」の考え方に強く共感したからです。皆でお金を出し合い、困っている人を助けるという仕組みが非常に素晴らしいと感じました。また、当時は和歌山の実家から出たいという思いが強く、関西圏を離れて東京で働きたいと考えていました。こうした理由から、東京にある生命保険のシステム開発会社である明治安田システム・テクノロジーに入社を決めたのです。

実は、大学進学の時も、就職の時も、家業のことは頭にありませんでした。両親が自由にさせてくれたおかげで、自分のやりたいことに挑戦できたと感謝しています。「とにかく色んな経験をしよう」と、東京での生活をスタートさせました。

「和歌山に骨を埋める覚悟」父の一言で芽生えた事業承継への道

ーーどのようなきっかけでUターンを考え始めたのですか。

川端慎治:

29歳の時に和歌山へ帰省した際、父から「今だったら、継げるような状況になってきた。一度考えてみないか」と、声をかけられました。その一言が、家業を継ぐことを真剣に考える最初のきっかけです。会社が傾いたわけではありませんが、大手スーパーとの競争などで非常に厳しい時期があったと聞いています。父がその困難を乗り越え、会社として次の成長が見込める状態になったこと、そして大手とも十分に戦っていけるという手応えを感じたことで、「今なら」という思いに至ったのだと思います。

ーー和歌山へ戻ることを意識するようになったきっかけを、詳しくお聞かせいただけますか。

川端慎治:

東京で4年ほど社会人として働き、世の中のことも少しは分かってきましたし、東京でも十分に生活していける自信はありました。しかしその一方で、「このままでいいのだろうか」と、自分の将来がそこそこで終わってしまうような感覚も抱き始めていました。

たとえば、会社の同期が突然「警察官になる」と言って、年齢制限ぎりぎりで本当に試験を受けて転職したことには、大きな衝撃を受けました。その大胆な決断を見て、「人生何でもありだ。挑戦しよう!」と思いました。

ーー故郷に戻ることへの、当時の思いについて教えてください。

川端慎治:

祖父や父が築き上げてきた会社があるのなら、挑戦してみても面白いのではないか、と思いました。ただ、一度和歌山に帰ると決めたからには、「やっぱりやめた」という選択肢はないと考えていました。「和歌山に骨を埋める覚悟」を自分に課し、その上で、「和歌山を拠点に商売を大きくして、将来的には大阪や東京に打って出られれば面白い」という未来を描き、帰郷を決めたのです。

予想売上2倍の新業態を成功へ 専務時代に示した経営の手腕

ーーヒダカヤに入られて、どのようなお仕事から始められたのでしょうか。

川端慎治:

まずは一人の従業員として、青果部門で現場作業からスタートしました。入社してから1年後に新店舗の青果の立上げ担当が決まっていたので、それまでには青果の仕事を完全に習得し、誰にも負けないくらいの一人前にならなければと、必死に働きました。

ーーそこから経営に携わるようになったのは、いつ頃からですか。

川端慎治:

青果、食品部門を経て店長を経験し、専務に就任したのが入社から7〜8年ほど経った頃だと思います。専務になっても、特定の店舗に留まるのではなく、全店舗を絶えず巡回し、社員やパートスタッフと一緒に現場で作業をしていました。社員はもちろん、パートスタッフの顔と名前も覚えながら、コミュニケーションを取ることを大切にしていました。

ーー専務時代に、特に印象に残っているエピソードはありますか。

川端慎治:

新しい業態の店舗を立ち上げたことですね。弊社には主力として、「ヒダカヤ」と、生鮮食品も販売する「生鮮&業務」という業態があります。一番売上が高い神前店が、その「生鮮&業務」の業態で、売上は好調でした。

これを受けて、当時の社長である父が、さらに新しい業態に挑戦しようと決断したのです。それが、ヒダカヤが扱うような一般的なメーカー商品と、業務スーパーのプライベートブランド商品の両方を置ける「スーパー&業務」です。分かりやすく言えば、これまでの店舗ではどちらか一方しか置けなかったキューピーマヨネーズと業務スーパーのマヨネーズを、隣同士に並べて販売できるようになったのです。

ーー新業態の店舗をオープンされた後、お客様の反応はいかがでしたか。

川端慎治:

モデル店の出店準備を進め、オープンにこぎつけたのですが、予想をはるかに上回るお客様にご来店いただき、売上は当初予算の倍近くに達しました。それほどの人員を配置していなかったので、現場はてんやわんやの大騒ぎです。社員からパートスタッフまで、皆で必死に乗り切りました。急いで派遣会社にも連絡し、何とか人手を確保したのを覚えています。この店舗は今でも主力店となり、この成功が後の店舗展開の礎となりました。

組織改革の壁を乗り越えて。社長就任後に断行した理念経営と利益体質への転換

ーー代表取締役社長に就任されてから、どのようなことに取り組まれましたか。

川端慎治:

父が体調を崩したことがきっかけで、社長を引き継ぐことになりました。社長に就任してまず感じたのは、これまでのように私自身が全店舗を回って現場作業をこなすやり方には限界がある、ということです。会社をさらに成長させるためには、しっかりとした組織をつくらなければならないと痛感し、組織づくりに大きく舵を切ることにしました。

具体的にはまず、経営理念の策定と人事制度の導入をしました。しかし、これは簡単な道のりではありませんでした。特に人事制度については、従業員から「自分たちの給料を下げるための制度ではないか」といった反発の声も聞こえてきました。いきなり新しい制度を導入したため、その意図がなかなか理解されなかったのです。「頑張った人が正当に評価されるための制度だ」と説明しても、すぐには信じてもらえませんでした。

制度を浸透させるのに3〜4年はかかりました。半年に一度、幹部全員で評価会議を開き、従業員一人ひとりの成長や課題について徹底的に話し合います。こうした地道な取り組みを続けるうちに、ようやく従業員が人事制度の価値を理解してくれるようになり、「この制度は良いものですね」という言葉が自然と出てくるようになりました。

ーー何か経営課題などに直面したエピソードがあればお聞かせください。

川端慎治:

2018年の和歌山の出店では、新店舗の売上は立ちましたが、近隣にある既存店の売上が落ちてしまい、会社全体の売上はほとんど変わりませんでした。この経験から、県内での特定地域への集中出店戦略には限界があると痛感し、県外、特に大阪への進出を強く意識するようになりました。

また、2020年のコロナ禍や2022年頃からのディスカウント競争の激化を受け、売上至上主義から、きちんと利益を確保する体質へと会社を転換させる必要がありました。経費や人件費を徹底的に見直し、各店舗が安定した収益を上げられる体制を構築しました。これも、次なる成長へのアクセルを踏むために不可欠な改革でした。

和歌山の「当たり前」を価値に変える 新会社設立と大阪進出への挑戦

ーー改善後は、どのような新たな取り組みを始められたのでしょうか。

川端慎治:

2023年頃に利益体質への改善が進んだため、次の展開として自社の商品開発を担う「わかやま物産」の設立と、大阪への本格的な進出に踏み切りました。以前から、「和歌山の価値をもっと発信できないか」と考えていたのです。

象徴的だったのが、みかんジュースです。和歌山県はみかんの生産量が全国で1位にもかかわらず、自社のチラシを見ても、他府県のみかんジュースを売っていました。「なぜ、和歌山産のみかんを主役にした全国区のジュースがないのだろう」と、常々もどかしさを感じていたのです。

和歌山には、みかんや梅、桃、いちごといった果物、太刀魚やマグロなどの海の幸、本当に美味しい素材がたくさんあります。しかし、和歌山のお土産は梅干しや和歌山ラーメンくらいで、非常にもったいないと感じていました。そこで、まずは自分たちでみかんジュースをつくってみることにしたのです。この取り組みに地元の銀行なども賛同してくださり、「カラダにみかん」という和歌山産100%果汁のみかんジュースが誕生しました。

ーー開発された商品は、どのように販売されているのでしょうか。

川端慎治:

このみかんジュースを筆頭に、和歌山産の果物や食品も集めて、大阪や兵庫、京都などで期間限定のポップアップストアを展開しています。もっと多くの人に届けたい、そして自分たちのつくる物には価値があると、従業員にも自信を持ってほしい。その思いを実現するための取り組みです。和歌山では当たり前の味でも、大阪のお客様は「こんなに美味しいみかんは初めてだ」と、とても喜んでくださるのです。

また、これまで県外に出ることのなかった従業員が、ポップアップストアの手伝いで大阪へ行き、新しい刺激を受けて帰ってくる。こうした経験も非常に大切だと感じています。

大手とは戦わない 「地方と都会と海外」を繋ぐモデルで描く未来

ーー大阪で始められたミニスーパーは、どのようなコンセプトなのでしょうか。

川端慎治:

2025年に大阪の京橋に都市型ミニスーパー「HIDACA」をオープンしました。現在、スーパー業界は大型化がトレンドですが、弊社には大手と同じ土俵で戦う体力はありません。そこで逆の発想で、大手にはできない「小さな店」に活路を見出したのです。都会の限られたスペースで、コンビニよりも利便性が高く、質の良い商品を買いやすい価格で提供する。これがミニスーパーのコンセプトです。

ミニスーパーの運営は、従来のスーパーとは異なる難しさがあります。小さな店では一人が何役もこなさなければなりません。特に野菜や魚といった生鮮食品は、コンビニ商品のように日付管理ができず、商品管理が格段に複雑になります。まさに試行錯誤の連続です。

しかし、共働き世帯が増えるなど、都市部の買い物事情は変化しています。手軽に、でも美味しいものを食べたいというニーズは確実に存在しており、そこに応えることができれば、大きなビジネスチャンスになると信じています。

ーー最後に、今後の展望と、どのような人材を求めているかをお聞かせください。

川端慎治:

将来的には、このミニスーパーのビジネスモデルを確立し、店舗数を増やしていきたいと考えています。そして、私が本当に目指しているのは「地方と都会と海外」を繋ぐモデルを構築することです。地方の和歌山で開発した商品を都会で売り、いずれは海外にも展開する。このモデルが成功すれば、他の地方でも応用できるはずです。地方にいることがハンデではなく、むしろ強みになる。そんな世界観を実現したいですね。

そのためには、会社の成長を共に牽引してくれる仲間が必要です。現在、会社の成長の足かせが自分自身であると感じています。店舗運営、商品開発や管理部門など、各分野のプロフェッショナルに権限を委譲することで、会社の成長スピードを加速させたい。職人気質で真面目な方はもちろん、広い視野を持って会社全体を動かしてくれるようなマネジメント層の方にも、ぜひ仲間になってほしいです。

面白いと感じた方とは、一次面接から私がお会いしています。地方の方も、都会の方も、自信と情熱を持って、一緒に新しい価値を創造していきましょう。

編集後記

システムエンジニアとして論理的な思考を培い、家業に戻ってからは現場の最前線で汗を流す。「地方と都会と海外を繋ぎたい」と語るその目は、和歌山という拠点から遥か先の世界市場を見据えていた。常識にとらわれず、自らが変化の起点となる。そんな挑戦者の情熱に触れ、ヒダカヤが描く未来に大きな期待を抱かずにいられない。

川端慎治/和歌山県出身。立命館大学大学院を卒業後、明治安田システム・テクノロジー株式会社でシステムエンジニアとして勤める。29歳で帰郷を決意。祖父が創業、父が拡大した株式会社ヒダカヤへ入社し、食品スーパーを学ぶ。2016年、代表取締役社長に就任。2023年に「株式会社わかやま物産」を設立し県産品の開発・販売を開始。2025年、大阪へ都市型ミニスーパーを出店。