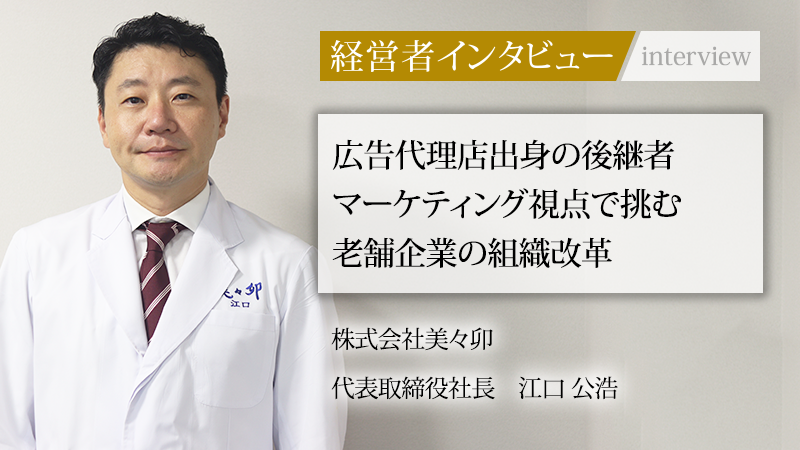

200年以上の歴史を誇り、「うどんすき」で知られる大阪の老舗、株式会社美々卯。同社は伝統の味を守りながらも、時代の変化に対応した新たな挑戦を続けている。その舵取りを担うのが、代表取締役社長の江口公浩氏だ。大手広告代理店・博報堂出身という経歴を持つ同氏は、妻の実家である美々卯に入社後、数々の壁に直面した。社長就任後は「マイナスをゼロに戻す」をテーマに、旧来の組織文化との衝突や事業の失敗を乗り越え、誰もが働きがいを感じられる組織づくりに注力しつつ、新規事業を成功に導いてきた。美々卯の美味しさを様々なかたちで届けたい──老舗ののれんを未来へつなぐため奮闘する、江口氏の軌跡と経営観に迫る。

15年のキャリアを手放す決断 後継者としての新たな挑戦

ーーこれまでのご経歴についてお聞かせください。

江口公浩:

大学でマーケティングやブランディングの面白さに目覚め、これを生涯の仕事にしたいと考え、2000年に博報堂へ入社しました。マーケティングプランナーとしてのキャリアを歩み始め、その後、営業職やブランディングの専門チームを経験し、15年間在籍しました。

その後、妻の実家が「美々卯」だったことが大きな転機となりました。子どもが生まれたタイミングで、義父である現在の会長から後継者として打診があったのです。自分で事業をするために博報堂を辞めるつもりでしたが、その事業計画の立案に悩んでいた矢先のことでした。そうしたタイミングが重なり、弊社で新たな挑戦をすると決意しました。

深刻な人手不足と経営陣との衝突

ーー入社された当時、どのような印象を持たれましたか。

江口公浩:

入社前は「経営者が口出しせずともよい自動運転モードの会社だ」と聞いていました。しかし、現場の実態は全く異なりました。毎年40〜50人が入社しては、同数の社員が辞めていく状況。現場は疲弊しており、経営層にその実情が正しく伝わっていませんでした。

ーー特に大変だったご経験について、お聞かせいただけますか。

江口公浩:

私は飲食業の素人でしたから、まず各店舗を回り、一スタッフとして働きました。ある新店舗の応援に入った際は、深刻な人手不足による激務で、心身ともに疲弊しましたね。当時の経営陣や古参社員とも衝突しました。「『跡を継いでくれ』と言われて来たはずなのに、一体何をしているのだろう」と悩んで、結果的に「自分の得意なことで貢献しよう」と思うようになりました。

コロナ禍で需要が急増 通販事業で示したマーケティングの価値

ーーその後、どのようなことに取り組まれましたか。

江口公浩:

一度、会社と自分がお金を出しあって、出汁を売りにしたレストラン「ひとわん」を立ち上げました。しかし飲食店の経営に対する理解不足が影響して、わずか1年で頓挫してしまいます。その経験を経て弊社に戻り、レストラン事業とは別の土俵で貢献しようと決意するきっかけとなりました。

当時、細々と行っていた通販やギフトの事業を組織化し、本格的に強化し始めました。これなら前職のマーケティング経験を活かせると考えたのです。

ーー通販事業を本格化した後、どのような変化がありましたか。

江口公浩:

コロナ禍で外食が制限される中でお取り寄せ需要が急増し、準備を進めていた新しいECサイトの売上が大きく伸びました。決定打となったのは、「東京美々卯(東京美々卯株式会社)」の全店舗閉店という出来事です。その報道後、「美々卯を応援したい」というお客様からの注文が殺到し、サーバーがダウンするほどでした。

この出来事を機に、「美々卯の美味しさを家の中、家庭内にも届ける」という私の考え方が社内に浸透しました。

「マイナスをゼロに戻す」改革 離職率低下のための組織再建

ーー社長に就任後、どのような組織改革に着手されましたか。

江口公浩:

2023年3月に社長就任しましたが、就任時にこれからの3年間は、「守破離」でいう守る・真似るフェーズとし、まずは「コロナによるダメージ、マイナスをゼロに戻す」期間だと位置づけました。特に意識したのは、人が辞めない組織づくりです。美々卯で過ごす時間が有意義なものになるよう、「働く+遊ぶ+学ぶ」の三本柱をテーマに掲げ、研修やレクリエーションの機会を増やしました。また、半年に5日間の連続休暇を義務付けるリフレッシュ休暇制度も導入しました。「休んでいいんだ」という文化が醸成されつつあり、結果、離職率は着実に低下しています。

加えて、人事評価制度も見直しました。これまでの属人的な評価から、「目標に対する達成」を自他ともに測る主観と客観による制度に変えたのです。また、その評価基準は、実績や貢献度といった「稼ぐ」力が6割です。そして他者を「助ける」姿勢が2割、新しいことに「挑む」姿勢が残りの2割を占めます。この「6:2:2」の考え方を軸に、社員一人ひとりの成長を正当に評価できる仕組みを目指しています。これは前職時代に上司が考えたものをオマージュさせていただきました。

一杯のうどんから広がる貢献 日本の食文化に対する企業の責任

ーー今後の事業展開について、お考えをお聞かせください。

江口公浩:

贈答用だけではなく、自家需要を捉えた家庭向け商品の開発、かつて「ひとわん」でも挑戦した料理のギフト化、保存料を使用せずとも長期保存ができる冷凍食品の開発を強化していきます。いずれも、美々卯がこれまで大切にしてきた「自分の子どもに毎日でも食べさせられる料理」をレストランとは異なるチャネルに提供する考えです。

ーー最後に、美々卯が目指す未来の姿を教えてください。

江口公浩:

200年にわたって美々卯は日本の出汁に支えられてきたわけですが、その日本の出汁文化を支えているのは、昆布や鰹節の生産者の方々です。ただ、現場の後継者不足は深刻な状況で、このままでは、日本の食文化の根幹が揺らぎかねません。だからこそ私たちは、産地と直接連携するなど、一次産業を支援する活動に積極的に取り組んでいこうとしています。

一杯のうどんの提供が、お客様の満足だけではなく、日本の食文化の未来を守っていく。社員がそんな誇りを持てる会社でありたいと考えています。

編集後記

広告代理店の第一線から老舗飲食店へ。江口氏の根底には一貫して「価値をいかにして人に届けるか」というマーケティングの視座がある。組織の壁にぶつかり、事業に失敗しながらも、同氏は常にその問いと向き合い続けた。伝統を守るとは、何もしないことではない。時代の声に耳を傾け、自らを変革し続けることなのだ。老舗・美々卯の新たな挑戦から目が離せない。

江口公浩/1977年東京都生まれ。父の仕事で幼少期をアメリカで過ごす。2000年一橋大学卒業後、株式会社博報堂入社。ストラテジックプラニング職、営業職、ブランドデザイン部門などで多様な経験を積む。2015年、妻方の家業である株式会社美々卯の事業を継承するため入社。ホールスタッフからキャリアをスタートする。その後、新規出店の失敗や営業部門の設立などを経て、2023年に同社代表取締役に就任。