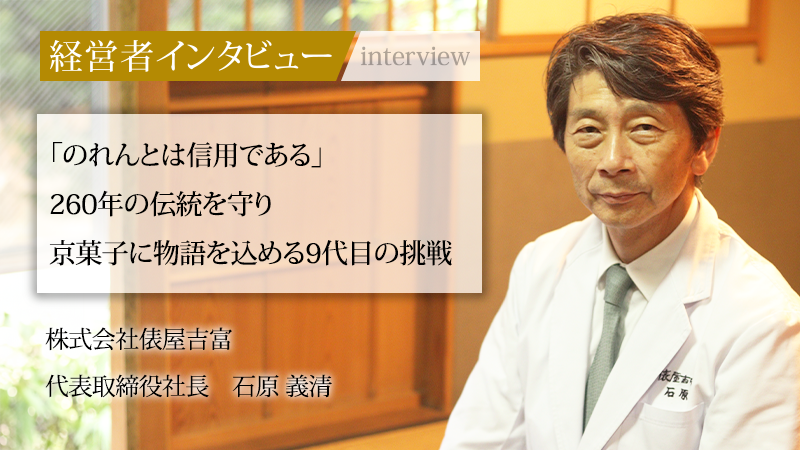

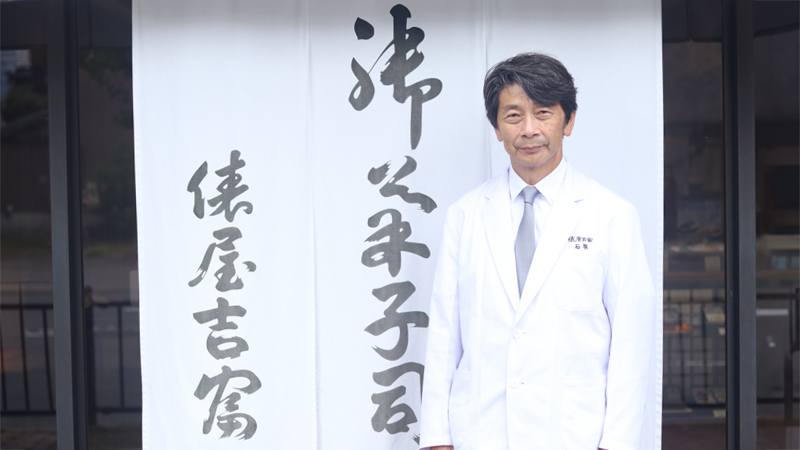

江戸時代中期にあたる宝暦5年(1755年)の創業以来、京菓子の伝統を守り続ける株式会社 俵屋吉富。代表銘菓「雲龍」をはじめ、四季折々の商品を展開し、京都の歴史と文化を菓子で表現してきた。同社を率いる9代目当主、石原義清氏は、大学卒業後に伊勢の「赤福」で修行を積み、「おかげ横丁」の立ち上げにも参画。そこで“のれんとは信用である”という商いの本質を学ばれた。伝統を重んじつつ、時代に合わせた挑戦を続ける石原氏。“ものづくり”ではなく“ことづくり”を追求する同社の哲学と、未来への展望をうかがった。

伊勢での修行で得た“のれん”と“店づくり”の神髄

ーー大学ご卒業後、社会人としてのキャリアはどのようにスタートされたのでしょうか。

石原義清:

大学時代、父の勧めで茶道部に入り、お茶やお菓子と本格的に向き合い始めました。卒業後、父と相談し、伊勢の「赤福」様でお世話になることを決めました。父の友人である社長のもとで3年間、外から自分たちの家業を見つめ直す良い機会になると考えたのです。

ありがたいことに、赤福様のご厚意で「おかげ横丁」立ち上げプロジェクトの企画室にも加えていただく機会に恵まれました。そこで、赤福様の“のれん”というもの、そして伊勢神宮のお膝元である町を活性化させる構想に触れ、事業の継続や継承、地域に根づくことの大切さなど、多くのことを学ばせていただきました。

ーー赤福様でのご経験の中で、特に大きな学びとなったのはどのようなことでしたか。

石原義清:

最も大きな学びは、“のれん”とは何か、ということでした。“のれん”とは、すなわち“信用”にほかなりません。お客様がのれんをくぐって店に入ってこられるのは、そこに信用があるからです。安心して喜んでお菓子をお届けできる、お買い求めいただけるといった日々の積み重ねが信用を築きます。

お客様に品質を認めていただくこと。必ずおいしいものがあるという期待感。訪れるたびに新しい発見があること。この連続が大切です。その店ならではの物語をつくり上げていくこと、それが店が生き続けるために重要だと学びました。

ーー「のれん=信用」という哲学は、貴社に戻られてからどのように活かされたのでしょうか。

石原義清:

その信用を形にするのが、もう一つの大きな学びであった「店づくり」でした。おかげ横丁の企画に携わった経験から、店舗とは単に商品を売る場所ではなく、お客様との信用を築き、私たちの姿勢を表現する舞台なのだと痛感したのです。

その経験は、後に祇園や小川通に店を構える際に、大きな指針となりました。特に、裏千家や表千家のある小川通に出店した「小川店」は、世界中の茶人たちに、私たちがお茶菓子と真摯に向き合う姿勢、すなわち“のれん(信用)”を示すための重要な店舗だと考えています。

依存からの脱却と、新たな看板商品誕生の軌跡

ーー貴社に戻られた当初、どのような課題を感じていらっしゃいましたか。

石原義清:

1990年に専務取締役として戻りましたが、まずは自社の現状を客観的に把握することから始めました。当時、俵屋吉富は7代目の祖父がつくった代表銘菓「雲龍」に依存している状態でした。お客様から社名ではなく「雲龍さん」とお呼びいただくほどで、一瞬、社名を「雲龍」に変えるべきかと真剣に考えたほどです。しかし、会社ののれんを次の時代に残していくことを考えると、「雲龍」一本ではいけないと強い危機感を抱いていました。

ーー課題を乗り越えるために、どのような取り組みをされたのでしょうか。

石原義清:

当時の事業構造を申し上げますと、まだ贈答品の需要が根強く、一本ものの棹菓子である「雲龍」が売上の大半を占めておりました。しかし、核家族化が進み、個包装のお菓子が求められる気配を感じていました。まずは、お客様からご要望の多かった、食べきれるサイズの「半棹(はんざお)サイズ」の雲龍をつくりました。7代目の祖父がつくった商品の企画を変えることに、少なからずためらいもありましたが、今ではこの半棹サイズが主力の一つになっています。

ーーご自身が手がけられた商品はございますか?

石原義清:

日持ちがしておいしい焼き菓子ができないかと長年開発を続けていました。中の餡が乾いてぱさつくのではなく、しっとりとして餡自体がおいしい焼き菓子です。その開発がようやく実を結んだタイミングで、NHKの大河ドラマ『八重の桜』(2013年)が放送されることになりました。そこで「八重」という名を冠した焼き菓子を販売したところ、大変ご好評をいただき、これが、私が初めて世に送り出したヒット商品となりました。この商品の誕生により、個包装の贈答品を本格的に展開できるようになったのです。

“もの”ではなく“こと”をつくる。京菓子に込める思い

ーー京菓子づくりにおいて、貴社が最も大切にされている理念や哲学はどのようなものでしょうか。

石原義清:

単なる「ものづくり」に留まらず、「ことづくり」を追求するということです。ただ「良いものがほしい」という時代は終わり、今、お客様が求めているのは、お菓子そのものの美味しさはもちろん、その背景にある物語や文化、手に取った時の感動といった総合的な「良いこと(体験)」なのです。

たとえば、私たちが運営する「京菓子資料館」もその一環です。ただお菓子を味わうだけでなく、その歴史を学び、職人の技に触れることができる。代表銘菓「雲龍」が百有余年にわたり愛され続ける歴史も、それ自体がお客様と共有すべき大切な“こと”です。私たちは、そうした体験すべてが京菓子なのだと考えています。

ーーその「ことづくり」を実践する上で、現場の職人の方々にはどのような心構えを求めていらっしゃいますか。

石原義清:

一生懸命つくる気持ちがあれば、自分たちの仕事はお客様に伝わるはずです。数をこなすのではなく、お客様が口にする一つひとつのお菓子に心を込めて向き合う。その情熱が“こと”として伝わるのだと思います。

また、工場で炊きあがるあんこの味を、自らの舌で吟味する。それが、私に課した毎日の務めです。小豆は自然のものですから、その時々で状態が違います。毎日小豆と向き合い、味にぶれがないかを確認するのも、最高の“こと”をお客様に届けるための私の責任です。

信用とチャレンジで、京菓子の文化を未来へつなぐ

ーー石原社長が最も大切にされている経営の考え方についてお聞かせください。

石原義清:

社員には常々、遺言のつもりで伝えているのが、“信用とチャレンジ”です。信用は、老舗としてこれまで守り続けてきたもの。しかし、それだけではいけません。菓子店の使命として、チャレンジしなければならないのです。お菓子は、人生のさまざまな節目で、人の心を和ませる役割を持っています。そのために、常においしくて楽しいお菓子づくりに挑戦し続けなければならないと考えています。

ーー伝統を守りながら新しいことに挑戦する上で、どのような展開をされていますか。

石原義清:

ジェイアール京都伊勢丹様からお声がけいただいたのを機に、セカンドブランドとして、「といろ」を立ち上げました。こちらは、若い世代の感性に開発を委ねています。たとえば、和三盆でつくる干菓子を立体的にしたり、ラムネ味やフルーツ味にしたりと、新しい発想から商品が生まれています。これからも、お客様に新しいお菓子の楽しさを届けられる場所になればと願っています。

ーー最後に、読者へメッセージをお願いいたします。

石原義清:

京菓子という世界を次の世代まで残していくのであれば、知っていただくだけでなく、実際に食べていただかなければなりません。ただの歴史遺産ではなく、日々の生活の中で味わっていただくことで、文化は生きていきます。私たち作り手は、信用を守りながら新しいチャレンジを続けます。ですから皆様には、ぜひ暮らしの中で京菓子を楽しむ機会をつくってほしいです。「ぜひ、皆さんで味わってください」というのが、私の切なる願いです。

編集後記

“のれんとは信用そのもの”。石原社長の言葉は、長い歴史を持つ老舗の当主としての覚悟と、商いの本質を物語っていた。毎日あんこの味を確認し、伝統の味を守り抜くという“信用”の礎。その上で、セカンドブランドの展開など、時代の要請に応える“チャレンジ”を続ける。“ものづくり”が“ことづくり”へと昇華する瞬間は、そうした真摯な姿勢から生まれるのだろう。伝統とは、守るだけでは受け継がれない。味わい、楽しむ担い手がいてこそ未来へつながるというメッセージが、深く心に残った。

石原義清/1987年同志社大学卒業後、株式会社俵屋吉富へ入社。2004年より同社の代表取締役社長に就任、九代目当主となる。一般財団法人ギルドハウス京菓子理事長、京都商工会議所常議員、同会議所食品・名産部会長、京菓子協同組合理事長などの公職を務める。