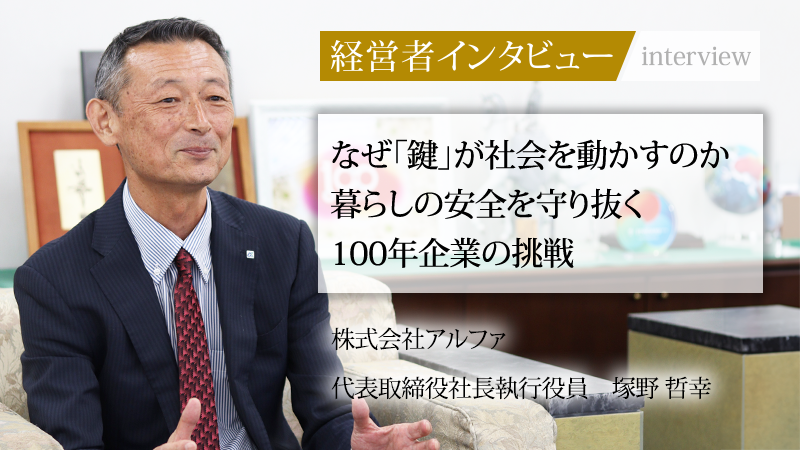

鍵を中心としたセキュリティ製品で、暮らしに安全・安心を提供し続けてきた株式会社アルファ。創業100年を超える歴史の中で、同社は自動車部品事業をはじめ、ロッカーや住宅向けの鍵、セキュリティ製品など、幅広い分野で独自の技術を培ってきた。

技術者として新卒で入社し、長きにわたり同社の技術開発を牽引してきた代表取締役社長執行役員の塚野哲幸氏は、新型コロナウイルス感染症のパンデミックという厳しい時代に事業の舵取りを担い、そこから社内の改革を強力に進めている。同氏のこれまでの経験、そして創業100周年を迎えた同社の未来への展望について、話を聞いた。

部品トラブルに学ぶ、逆境を乗り越える強い当事者意識

ーー新卒で貴社へ入社された経緯についてお聞かせください。

塚野哲幸:

大学時代、所属していた研究室の先輩の紹介がきっかけで、会社訪問の機会がありました。機械工学を専攻していたため、設計製造に関わる仕事を探していたのです。大学4年生の早い時期に内々定をもらったのですが、当時、私は大学野球の海外遠征が決まっていました。担当者からは「あとは野球に集中してください」と言われて、本当に従業員を大事にする会社だと感じたのを覚えています。正式な入社は、遠征から戻った翌年1月頃でした。父親から「石の上にも3年」と言われ、がむしゃらに働いていたら、気づけばもう40年近く経っていましたね。

ーーこれまでのキャリアの中で、特にターニングポイントになった出来事についてお聞かせいただけますか。

塚野哲幸:

まず一つは、入社してすぐに社名が「国産金属工業」から「アルファ」に変更になったことです。その際の社風改革プロジェクトのメンバーに任命され、組織風土をどう改善していくか学ぶことができ、同時に社内人脈の構築にもつながりました。もう一つは、2000年頃に発生した、数万代にも及ぶ部品トラブルに関する解析責任者を務めたことです。昼夜を問わず原因究明に奔走し、得意先の担当者がTシャツと短パン姿の私を見て応援してくれたこともありました。この経験を通じて、当事者意識や交渉力、何事からも逃げない姿勢を身につけ、係長、課長へとステップアップすることができました。

ーーこれまで携わってきた中で、特に印象的な製品開発は何でしょうか?

塚野哲幸:

日産の高級車向けに、日本で初めてICチップが入った「電子キー」と呼ばれるシステムを導入したのが、1997年から1998年頃です。その後、鍵をポケットに入れたままドアの開け閉めができるシステムや、鍵を挿さずにエンジンをかける「プッシュエンジンスタートシステム」が普及しました。私も設計の責任者としてそれらの開発に携わったのですが、当時の経験が特に印象に残っていますね。当時、失注した案件の巻き返しで海外メーカーとの共同開発を成功させたり、初めての自動車メーカーへの売り込みが実を結んだりしたことで、成功体験を積むことができ、組織をまとめる力を養うことができました。

技術と数々の挑戦で社会の「巡り」を良くする

ーー貴社の事業内容と、競合優位性についてお聞かせください。

塚野哲幸:

弊社の事業を一言でいうと、「スマートアクセスライフの創造」です。人の出入りをどう事業として展開するかを考え、「認証」「通信」「防盗」「加飾」限られた空間で機構を構成する「レイアウト設計」などといったコア技術を大事にしています。自動車部品事業で培われた技術やノウハウを、コインロッカーや住宅事業など、鍵を中心とした幅広い分野に展開できることが弊社の強みです。また、時代とともに更新される世界各国の法規・規格適合と製品が想定外の使い方をされても対応できるよう、圧倒的な数の「イレギュラー」を経験してきたことが、弊社の高い技術力につながっています。

ーー社長就任時のエピソードについてお聞かせください。

塚野哲幸:

社長就任当時は新型コロナウイルスのパンデミックで、事業の立て直しが急務でした。先代の社長からは、コロナ禍を乗り切るための力があることと泥臭い仕事をやりきる姿勢が強い牽引力となるとして社長を任せたと聞いています。まさか自分が社長になるとは、自分自身も社内外も想定していなかったのです。就任後は「決して諦めない」「何事からも逃げない」「弱音を吐かない」という3つのポリシーを掲げ、社員に示しました。

ーー中期経営計画には、どのような考えが込められていますか。

塚野哲幸:

就任直後の2021年暮れに「アルファビジョン2030」という方針を打ち出しました。これには「使ってみて初めてわかる」という、鍵の重要性を再認識してもらうための思いが込められています。また、2023年から2026年の中期経営計画では「成長回帰」のフェーズにシフトし、収益構造を磨いて「稼ぐ力」を高めていかなければならないと考えています。将来的には、メッキや塗装設備などの稼働率を最適化し、異業種間での設備の共有も検討していきたいですね。まさに“目指すものがあるから人は集い、挑戦することが可能になる!”ということです。

ーー人材育成について、どのような取り組みをされていますか。

塚野哲幸:

社長就任後、すぐに透明性のある人事制度を打ち出しました。何事も、最後は「人」のつながりや姿勢が本質となると考えているので、採用、育成、評価制度を見直し、社員が挑戦できる環境を整えたのです。全員が挑戦することは難しい時代ですが、その中でも挑戦する人が少しでも出てくれば、その1人が2人へ、2人が4人へと周りがついてきてくれると思います。また、弊社ではキャリアビジョンシートを導入しており、社員が上司と面談しながら、数年後の自分の成長を主体的に描けるようにしています。

ーー今後のグローバル展開についてお聞かせください。

塚野哲幸:

現在、9カ国18拠点で事業を展開していますが、単なる足し算ではなく、掛け算でシナジーを生み出すことを目指しています。たとえば、欧州で開発したものを中国で生産して中国・欧州市場に出したり、日本で開発したものを中国で生産して欧州に供給したりと、サプライチェーンマネジメントを最適化しています。今後は、各拠点の収益性を高め、自立を促しつつ、グループ全体でのシナジーを生み出していきたいですね。

次の100年へ向けたビジョンと成長戦略

ーー最後に、読者へのメッセージをお願いいたします。

塚野哲幸:

次の100年も、愛され、選ばれ続ける企業を目指していきたいです。今は情熱や熱意を持つ人が少ないと言われる時代ですが、そういった人が集まってくれるような会社にしていきたいと考えています。創業100周年を迎えた2023年4月に「100年宣言」として「世界の巡りをよくしよう」というビジョンを掲げました。私たちの製品である鍵やドアアクセスをより良くすることで、人が安心して外出したり、車で人や物を移動することができます。そうやって人の動きを停滞させないことが、私たちの使命だと考えています。

編集後記

塚野氏が技術者として現場で培った経験が、現在の経営判断に生かされていることを強く感じた。過去の成功体験を自らの自信としつつ、失敗から逃げずに課題を解決してきた経験が、揺るぎないリーダーシップの源になっているのだろう。新型コロナウイルスのパンデミックという困難な時期に社長という大役を引き受け、「成功するまで諦めない」と力強く語る姿からは、同社の未来を切り開く強い決意が伝わってきた。次の100年に向けて、アルファの飽くなき挑戦はこれからも続く。

塚野哲幸/1964年、福島県出身。1987年株式会社アルファ(旧 国産金属工業株式会社)入社。以来、自動車部品の開発・設計に34年間従事。2009年に設計部長、2017年には技術本部副本部長 執行役員として、モノづくりの現場を統括。2021年4月より社長執行役員に就任し、同年6月に代表取締役に選任され、現在に至る。