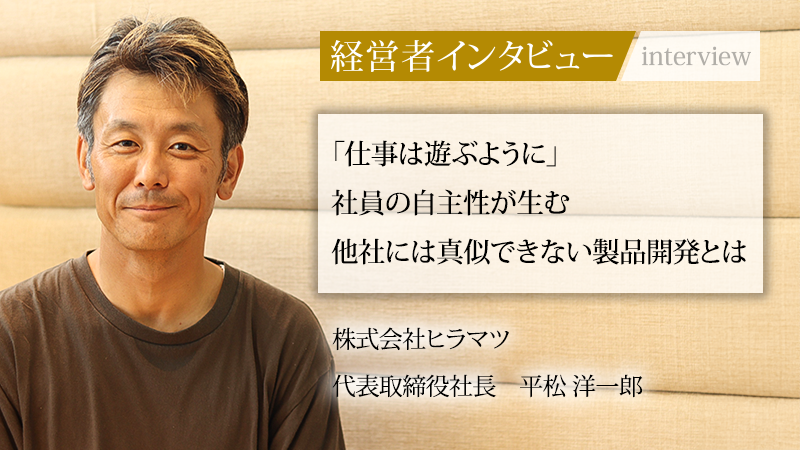

オーダーメイドの産業用機械や洗車機を開発・製造する株式会社ヒラマツ。技術者が自由な発想を形にできる環境を強みとし、顧客のニーズを起点にものづくりに取り組むのが特徴だ。代表取締役社長の平松洋一郎氏は、祖父の代から続く家業を継ぎ、営業職の経験を活かして自社の改革を推進してきた。同氏が抱く「仕事は遊ぶように」という哲学と、職人の社会的地位の向上への熱い思いに迫る。

祖父との対話が原点 「売れる人間」を目指した青年時代

ーー家業を継ぐことを意識されたきっかけを教えてください。

平松洋一郎:

祖父と父は、仕事から帰ってきてからも仕事の事で意見の違いから衝突することが多く、意見の食い違いから機嫌が悪い時は、我が家のリビングは子供たちにとって居心地の悪い空間でした。そんな時、隣の祖父の家が避難場所で、見たいテレビを見せてもらいながら仕事に対する考え、今でいう理念のような話を聞かされていました。

創業者である祖父は常々、「どれだけ良いものをつくっても、使ってもらえなければ、それは創造者の自己満足に過ぎない」と語っていました。「我々には確かな技術力はあるが、販売力が弱い。だからこそ営業力を強化すべきだ」と、強い危機感を持っていたのです。

一方で、二代目である父は、「営業も大切だが、営業すれば売れるというものではない。まずは企業としての基盤づくりが重要だ」と語り、家業から企業への転換を見据えて、経営体質の強化や仕組みづくりに力を入れていました。

まだ経営や組織のことなど分からない中学生だった私は、二人の考えを聞きながら、「自分は職人ではなく、良いものを世の中に届けられる“販売できる人間”になろう」と自然と思うようになっていきました。

ーー大学卒業後、すぐに家業を継がずにリフォーム会社へ就職されたのはなぜですか。

平松洋一郎:

ものづくりへのこだわりはありました。しかし、祖父の考え方の影響もあり、それだけでは会社は成り立たないと理解していたからです。「営業ができる人間になりたい」。中学生の頃から抱いていたその思いを実現するため、営業の世界に飛び込みました。

祖父が仕事について語る姿は、とても楽しそうでした。「うちの職人は腕がいい」と誇らしげに話す一方、「良いものをつくっても売れない」と悔しさをにじませる。その姿から、つくり手の思いが詰まった製品を価値の分かるお客様に届ける、営業の重要性を学びました。そして、まずはその力を身につけようと決意したのです。

プロダクトアウトからの脱却 マーケットイン視点の導入へ

ーー入社された当時、会社はどのような状況だったのでしょうか。

平松洋一郎:

入社当時は、典型的なプロダクトアウト(※1)の会社でした。「良いものをつくれば売れる」という職人気質の文化が強かったのです。しかし、市場のニーズを汲み取るマーケットイン(※2)の視点が欠けており、つくり手の自己満足で終わっていると感じました。

また、自分たちで製品の価格を決める価格決定権を持てていなかったことも大きな問題です。やはり、一生懸命つくったものを安売りはしたくない。つくり手の労力に見合わない価格で手放すことに、強い課題意識を覚えました。

(※1)プロダクトアウト:企業が「つくりたい」と思う製品を開発し、市場に投入する戦略

(※2)マーケットイン:顧客のニーズを起点に商品やサービスを開発するマーケティング戦略

ーー課題解決のために、どのような改革から着手されたのですか。

平松洋一郎:

まず、市場の情報を徹底的に集め、顧客が何を求めているか分析する事と、2つ目に洗車機屋というモノ売りから、ドライバーさん達の労働力軽減に寄与する“ものづくり”へ私たちの“ものづくり”に対する意識改革からはじめました。

2025年、主力製品である1本ブラシ洗車機「ROBOSEN(ロボセン)」のモデルチェンジを実施しましたが、製造と販売が一体となって市場の声を反映し、運送業界の2024年問題という社会課題もある中、モデルチェンジ後の受注も順調に推移しています。

モデルチェンジの開発を進めていく中で、デザイン性や、新技術、経験は活かしつつも、過去にとらわれない自由な発想を重視し、マーケットインとプロダクトアウト双方の視点がうまく嚙み合って“ものづくり”が出来たのではないでしょうか。

「仕事は遊ぶように」社員の自主性と自由な発想が強み

ーー仕事において大切にされている価値観についてお聞かせください。

平松洋一郎:

「ものづくりを楽しむ精神」と、「仕事は遊ぶようにしたい」という思いです。世間では私たちの仕事がネガティブに言われることもあります。しかし、仕事が本当に楽しければ、時間を忘れて没頭できるはずです。どれだけ時間がかかっても苦にならないでしょう。それが成果につながり対価を得られるなら、これほど幸せなことはありません。

作業着で油まみれになりながら、仲間と一つのものを創り上げる。その泥臭さの中にこそ、仕事の本当の面白さや、かっこよさがあると信じています。この「仕事の楽しさ」を社員にも感じてもらい、お客様に伝わるような製品を生み出していきたいです。

ーー貴社の「自由な社風」は、どのようにして生まれたのでしょうか。

平松洋一郎:

社員が自主的に考え、行動できる環境を意識的につくってきた結果です。私は社員との間に壁をつくりたくないので、日頃から積極的にコミュニケーションをとっています。そして、彼らの自由な発想に耳を傾けています。

弊社では、指示待ちではなく、自ら仕事を取りに行き、挑戦する姿勢が評価されます。挑戦した上での失敗は、会社にとって貴重な財産です。社員が萎縮せず、のびのびと能力を発揮できる。そんな土壌があるからこそ、他社にはないユニークな製品を生み出せると捉えています。

祖父の思いを継いで描く 職人が輝く未来

ーー製造業以外に、何か取り組まれている事業はありますか。

平松洋一郎:

福祉事業を弟と二人三脚で進めています。福祉事業の主たる責任者は弟である専務が、製造は私が主たる責任者となってはいますが、あくまでも同一法人の事業部制でやっていくという事を大事に考え、二人で2事業部を見ていく事を意識しています。

当然意見の食い違い等衝突することもありますが、理念や社員に対する考え方等共通認識、価値観のすり合わせをすることにより、衝突も歓迎すべき事であり、異なる視点を持つこと事が、多様性についても柔軟に考える事ができ、固定観念にとらわれない発想の源泉にもなっていると考えています。その事が、株式会社ヒラマツの社風にも影響しているようにも思います。

ーー最後に、今後の展望をお聞かせください。

平松洋一郎:

社員一人ひとりが、もっと積極的に新しいことに挑戦し、自ら仕事を取りに行く文化をさらに根付かせたいです。これからは攻めの姿勢で、自分たちの手で未来を切り拓く集団でありたいと考えています。

そして私の一番の願いは、職人やエンジニアの社会的地位を向上させること。祖父が誇りにしていたように、日本の職人たちは世界に誇るべき技術と魂を持っています。彼らが正当に評価され、誇りを持ち、子どもたちが「職人になりたい」と憧れる社会をつくる。それが、祖父の思いを継いだ私の使命です。

編集後記

「仕事は遊ぶように」という平松氏の言葉は、単なる理想論ではない。祖父との対話から生まれた決意と、変革を成し遂げた実行力が、その言葉に重みを与えている。働き方が問われる現代、内側から湧き出る「楽しさ」こそが最高の価値を生む。その本質を改めて突きつけられたように感じた。同社が描く、ものづくりの未来と職人への熱い思いから、今後も目が離せない。

平松洋一郎/1980年生まれ、甲南大学卒、卒業後は大阪でリフォーム会社の営業として1年勤務後、株式会社ヒラマツの協力会社で修業期間として洗車機の営業の仕事を3年経験。その後、同社の取締役専務として入社し、2013年には代表取締役に就任。2015年には、福祉事業所を開業し、弟の取締役専務に福祉事業部の責任者を任せている。