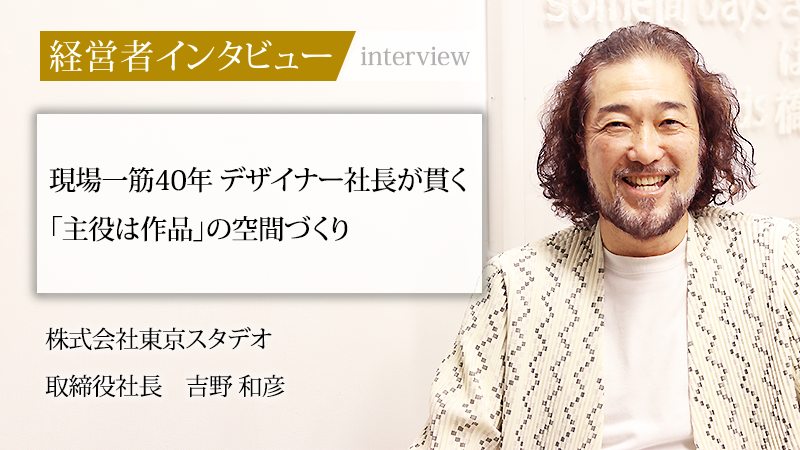

美術館や博物館の展示空間デザインを専門に手がける株式会社東京スタデオ。デザインから施工、現場での修正まで自社で完結させる高い内製化率と機動力で、数々の企画展を成功に導いてきた。同社を率いるのは、デザイン学校を卒業後、40年にわたり現場とデザインにこだわり続けてきた取締役社長の吉野和彦氏である。デザイナーから生え抜きの社長となった現在も、自らディレクターとして最前線に立ち、ものづくりへの純粋な情熱を燃やし続けている。作品を輝かせる空間づくりの哲学と、次世代へ技術と魂を継承するための展望に迫った。

若き日の葛藤を越えて 制作部からデザイナー社長への道

ーーこれまでのキャリアについてお聞かせいただけますでしょうか。

吉野和彦:

もともとデザイナーになりたくて入社したのですが、当時の坂内社長との面接でまずは「制作部での経験」を積み重ねることになりました。10年間制作部での経験を積んだ後30歳を前に「やっぱりデザインがやりたい」という思いが強くなり一度は会社を辞めようと考えました。その時社長から「現場での経験をデザインで活かしてみたらどうか」とデザイン部に異動するチャンスをいただきました。

しかし、異動してからは苦しみの連続でした。10年間のブランクがありましたし、変なプライドが邪魔をして周りのアドバイスを素直に聞けない時期もありました。しかし、その経験があったからこそ多くの方々のご意見を聞き「ものをつくりあげること」の大切さを学べたのだと思います。

ーーその経験は、社長になられた現在の働き方にも生かされていますか。

吉野和彦:

基本的には今も「現場主義」を貫いています。社長という肩書きはありますが、デザイナー兼ディレクターとして会社の売り上げを伸ばすことが主な仕事です。私が現場の最前線に立ち続けることで、その背中を見て社員がついてきてくれるような組織が理想です。ありがたいことに、クライアントから「吉野さんはもう現場をやらないのですか?」とお声がけいただく事がありますが、その際に「これからも是非ご一緒させてください。」とお答えし、それが次の事業につながり参加させていただく事も多いのです。

巡回展で培った対応力と自社工場が支える「現場の強み」

ーーこれまでのキャリアにおいて、特に記憶に残るお仕事についてお話しください。

吉野和彦:

デザイナーになって10年ほど経過した頃に担当させていただいた東京都美術館の「ケルト美術展古代ヨーロッパの至宝」は大きな転機となりました。この仕事の会場デザインが評価され、その後10年間にわたり毎年日本のどこかで展示を行う全国巡回展につながったのです。基本的に展示するものは同じですが、時には内容を少し変えながら長期間にわたり「一つの大きなテーマと向き合った」。この経験が私にとってとても貴重な財産となっています。

ーー全国の会場を回る巡回展の経験から何を得られましたか。

吉野和彦:

毎回異なる空間で、同じ展示物をいかに魅力的に見せるかというレイアウトの技術が特に磨かれたと思います。東京で立ち上げた展示を九州会場に持っていくのは会場の広さや形状がまったく異なりますので、演出の骨子は変えずに新しい空間への投入方法・観客導線計画などを毎回ゼロから考え直さなければなりません。東京の会場で展示ケースや解説パネルを最初から作るのは大変ですが、それを全国に展開していく過程でどのような状況にも対応できる応用力が問われます。これは本当に勉強になりました。

ーー他社にはない、貴社ならではの強みは何でしょうか。

吉野和彦:

「自分たちの手を動かす」という姿勢です。現場には、腕を組んで指示を出しているだけの人間はいません。制作部の社員は現場管理者でありながら、自らも展示物を運び、設置作業まで行います。小澤洋一郎会長が常々口にする「自分でやる」という言葉の精神が会社全体に浸透しているのです。こうした現場での柔軟な対応力は、自社工場があるからこそ実現できています。わが社の協力会社さんのチカラも不可欠ですが、それに加えて私たち自身が汗をかく、この現場のチカラがわが社の最大の強みだと考えています。

ーー社内に工場を持つことには、どのような利点がありますか。

吉野和彦:

たとえば、現場で急な変更や修正が必要になった際に、その真価が発揮されます。社内の工場には木工設備や大型の出力機があり、展示に必要なものを内製できます。展示が始まってからパネルの誤字が発覚した際に、外注することなく、すぐに正しいものをつくり直し、現場で差し替えができます。この機動力は、クライアントからの信頼を得る上で大きな武器になっています。また経費の面でのメリットもあります。

儚いからこそ誠実に 鑑賞者へ届ける「一期一会」の空間

ーー空間づくりにおいて、最も大切にされていることは何でしょうか。

吉野和彦:

主役はあくまで「展示品」であり、その「展示品」を鑑賞者に最高の形で観ていただくことに尽きます。空間デザインを主張しすぎてはいけません。展示品の時代背景に合った壁の色を選んだり、鑑賞者が心地良く巡ることができる導線を設計したりと、「展示品」に集中できる環境づくりを心がけています。そして何より入場券を購入されて来場してくださる方々を一番大切に思うのです。だからこそ、展示情報の間違いなどは判明次第すぐに修正します。その誠実な気持ちは譲れないー線だと考えています。

ーー展示空間は会期終了後になくなってしまうことが多いですが、寂しさはありませんか。

吉野和彦:

丹精込めてつくり上げた空間が、会期終了後になくなってしまう事への寂しさはもちろんあります。しかし、毎回すべての仕事に100パーセント納得できるわけではありません。全力は尽くしますが、さまざまな調整の中で「もっと良くできたかもしれない」という反省点が残ることもあります。そうした仕事の積み重ねが、次の仕事に挑戦するチカラにもなります。

急成長より魂の継承を 次世代に託す、ものづくりの心

ーー今後の会社の展望について、最も重要視されている点をお聞かせいただけますか。

吉野和彦:

会社の規模を急激に大きくすることよりも、より良い仕事を誠実に続けその魂を次世代へ継承していくことです。電動工具やパソコンなど便利な道具が増えたはずなのに、なぜか仕事は増えているように感じる時代、働き方改革も進む中で無理な働き方はさせられません。だからこそ社員一人ひとりが質の高い仕事を目指し、それを誠実に継続していくことが最も重要だと考えます。

そのためには社内教育、部署や職種を超えた育成が不可欠だと考えます。仕事のクオリティはもちろんお客様との信頼関係を築くためのコミュニケーション能力も含め私たちの「ものづくりに対する姿勢」そのものを伝えていきたいです。

ーーこれからを担う社員の方々には、どのようなことを期待しますか。

吉野和彦:

自分が納得できる仕事を目指してほしい、ということに尽きます。この仕事が好きで入社してくれたのであれば、時間に追われるだけでなく、丁寧さや誠実さを忘れずに「自分がつくるものだ」という誇りを持って仕事に取り組んでほしいと思っています。妥協せずに最高のクオリティを追求し、この仕事ならではの喜びを発見してほしいと願っています。

編集後記

「腕を組んで立っている人間がいない」。吉野社長のその言葉に、プロフェッショナルの矜持が凝縮されていた。効率化が絶対視されがちな現代において、「自分たちの手を動かす」という原点的な価値とは何か。儚いものづくりに懸ける誠実な姿勢は、職種を問わず、すべての働く人の胸に響く。同社が紡ぎ出す次の一期一会が、今から楽しみでならない。

吉野和彦/東京都生まれ。デザイン学校卒業後、1981年に株式会社東京スタデオへ入社。2021年、同社の取締役社長に就任。