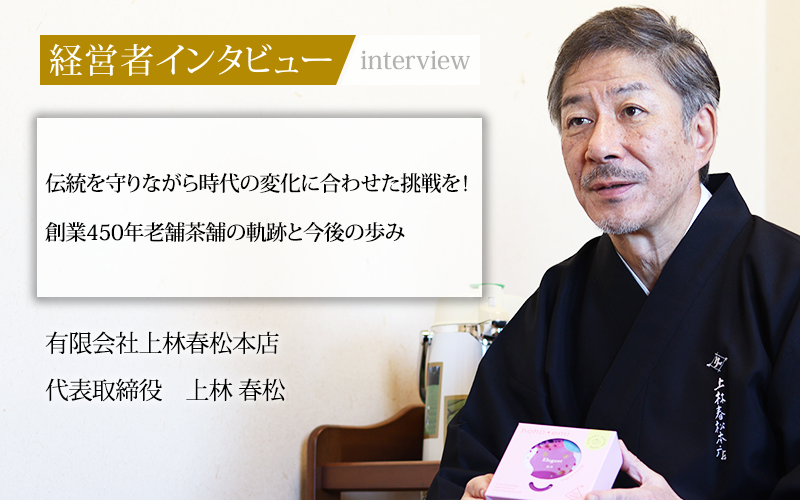

健康志向の高まりを受け、ヘルシーな日本食が注目されたのを機に、海外で人気が高まっている日本茶。室町時代から続く老舗茶舗・上林春松本店は、これまでの歴史を守りつつ、日本コカ・コーラ社のペットボトル緑茶飲料「綾鷹」の開発に携わるなど、さまざまな挑戦を続けてきた。

あえてこだわりを持たないという経営方針や、若年層をターゲットにした取り組み、組織の基盤づくりなどについて、代表取締役である上林春松氏に話をうかがった。

家業に入り基礎を築いた新人時代から社長就任の経緯

ーーまず家業に入った経緯についてお聞かせください。

上林春松:

4年生の秋に大学を中退し、半年ほどアルバイトとして働いた後、翌年の4月に正式に入社しました。通常は他所で修行をするところですが、頭数を1人でも増やしたいという会社の意向を受け、そのまま働き始めました。

私が育った街は商店が多く、両親の後を継ぐ仲間が多かったため、家業を継ぐことに関して特別な使命感は感じませんでしたね。

入社当時は人手不足ということもあり、あらゆる仕事を任されました。後継者だからといって特別扱いは一切なく、厳しい指導を受けました。ただ、職人さんたちとは幼少期から生活を共にしていて信頼関係を築いていたので、仕事もしやすかったですね。

ーー代表に就任した経緯をお聞かせください。

上林春松:

ある日父に呼び出されると、司法書士と弁護士の方がいらっしゃいました。私は事態を呑み込めないまま、言われた通りに書類に記名と捺印をしました。

そして父から「お前が社長ね」と言われ、あっさりと社長職を任されたんです。右も左もわからないまま経営者になったのですが、業界の先輩方が丁寧に教えてくださいました。

この業界は横のつながりが強く、業界を守るために後進の育成に力を入れなければならないという使命感があったのでしょう。また、父も「息子を頼む」と周囲に声をかけてくれていたようです。

こだわりを持たないことがこだわり。大きな転機となったペットボトル緑茶飲料の開発協力

ーー貴社の経営方針についてお聞かせください。

上林春松:

弊社の歴史を遡ると、もともとは将軍家お抱えの御茶師で、現代でいえば公務員のような立ち位置でした。そのため、自分たちの味を追求するよりも、将軍の好みに合わせることが仕事だったのです。その後も、時代ごとの需要の移り替わりに柔軟に対応してきました。

弊社の社是に「温故知新」とあるように、古いものを大切にしつつ、新しいことに積極的に取り組む姿勢を大切にしています。特に昨今はニーズの移り変わりが早いので、時代の動きを敏感に察知するよう心がけています。

ーー新しい挑戦として具体的な例はありますか。

上林春松:

弊社にとって大きな挑戦となったのが、日本コカ・コーラ社のペットボトル緑茶飲料「綾鷹」の開発協力です。社長就任を機に、まずは相手の話に耳を傾け、自分の中で咀嚼してから答えを出すようにしようと決めました。この方針に沿って事業を進め始めてから1年も経たないうちに、日本コカ・コーラ社からペットボトル緑茶飲料の開発協力のお話しをいただきました。

まずは先方の話を聞いてから決断しようと、工場見学やミーティングに参加します。すると弊社とまったく違う業態ということもあり、見るもの聞くものすべてが新鮮で、どんどんのめり込んでいきました。当時はしばらく返答を渋ってはいたものの、今振り返ると最初から私自身が乗り気だったと思います。

これがきっかけとなり、多くの方に弊社を認知していただき、コラボレーション商品の販売など、仕事の幅が広がっていきました。

自社ブランドの立ち上げで新たな顧客を開拓。海外での抹茶ブームに向けた対応

ーー自社ブランド「茶笑堂(ちゃしょうどう)」について詳しく教えてください。

上林春松:

「茶笑堂」を立ち上げたのは、20代・30代の方に10年20年と長くお付き合いいただけるよう新商品を開発するためです。自宅に急須がない方に向けてティーバッグ商品などを販売しており、緑茶以外の商品展開も考えています。

こうした若年層をターゲットにしたクリエイティブな商品を販売しやすくするため、あえて上林春松と棲み分けをしました。このプロジェクトの発起人は私ですが、ブランド名を決め運営しているのは社員です。

ブランドのキャッチフレーズを決めるため、各部署で案を発表するプレゼン大会を実施しました。普段の業務とは違う体験をしてもらい、他部署とのコミュニケーションをとる機会になったと思います。

また、急須でお茶を淹れる一連の動きをひとつの体験として楽しんでいただくため、イベントも開催しています。若い世代の方々がお茶に触れることで、興味を持っていただくきっかけになればと思っています。

ーー昨今の海外の抹茶ブームについてどうお考えですか。

上林春松:

店舗には多くの外国人観光客が殺到し、海外企業からも問い合わせをいただいており、かつてない需要の高まりを実感しています。パウダー状のお茶を飲むという文化は他の国にないので、この独特さが興味を引いているのでしょうね。

海外にも茶道の文化はあったのですが、輸出時の規制と水の問題があり、あまり浸透しませんでした。しかし、日本茶に適した軟水が簡単に手に入るようになったことでどの国でも抹茶を点てられるようになり、人気に火がついたのだと思います。

こうした世界的な抹茶ブームに伴い、私たちも海外展開を検討したいと考えています。インターネットの拡散力を上手く活用し、販売側と受け手にとって、より良い方法がないか引き続き模索しているところです。

時代に合わせた制度改変で働きやすい職場へ。事業承継に向けた組織の土台づくり

ーー採用の強化に向けて就業規則を見直したそうですね。

上林春松:

人手不足解消のため専門家の指導を受けながら改定を行い、執行役員制度やフレックス制度を導入しました。また、給与の見直しも行い、退職金としてまとめて支払うのではなく、評価に応じて給与に反映するようにしました。

退職金は積立方式に変更し、勤続年数に応じて支払う仕組みにしました。これから会社を支えてくれる人たちが働きやすい仕組みをつくるため、今後も改善していく予定です。

ーー最後に今後の注力テーマをお聞かせください。

上林春松:

これから数年かけて事業の承継に注力していこうと考えています。事業の規模はそのままに体制を強化し、基盤づくりをした上で次の世代へ引き継ぐことを目指しています。

私は入社当時と社長就任時に自分が無知であると自覚し、積極的に教えを乞うてきました。このときに得た知識が私の財産となったので、社員たちにも素直に周りの意見を聞き入れてほしいですね。

また、年始に1年間のテーマを発表しているのですが、毎年「現状維持は退化と同じ」という主旨のメッセージを伝えています。2024年は「今日の常識は明日の非常識」。始めた最初の年は「360度の方向転換」でした。

1回ぐるっと見回して左右も後ろも見て、それから前に進んでいこうという意味を込め、このメッセージにしました。小さな会社だからこそ、自分のことだけでなく、誰かが取りこぼしたら拾い上げ、協力し合う姿勢を大切にしてほしいです。

編集後記

人々のニーズの変化に合わせて果敢に挑戦し続けてきた上林社長。インタビュー中は時々笑いも交えながらも、丁寧に、また同じ目線に立って話してくださる姿勢が印象的だった。有限会社上林春松本店は、これからも時代に合わせて形を変えながら、お茶の文化を後世に伝え続けていくだろう。

上林春松/1966年京都府生まれ。近畿大学中退。1989年に上林春松本店に入社し、1993年に取締役、2004年に代表取締役に就任し、2021年9月に上林春松(十五代目)を襲名。