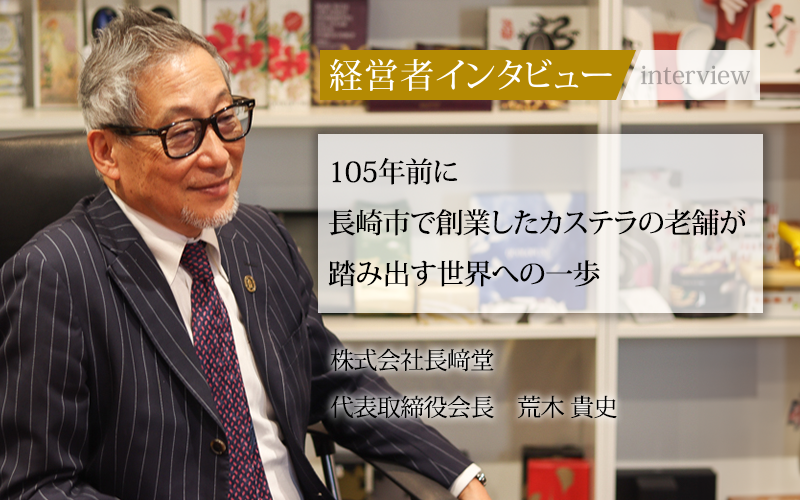

ポルトガルの宣教師によって日本にもたらされたといわれるカステラ。長い年月の中で、日本人の味覚に合わせて進化し、今では和菓子としてすっかり定着している。創業から105年を迎える株式会社長﨑堂は、研究熱心な創業者のカステラにかける情熱や現場姿勢が、創業一族によって受け継がれている。今回、代表取締役会長の荒木貴史氏に、代表就任までの経緯や、今後長﨑堂が目指す方向性について、お話をうかがった。

家業から企業へ。改革を導いた後継者の覚悟

ーー株式会社長﨑堂に入社するまでの経緯を教えてください。

荒木貴史:

学生時代に結婚した妻が、長﨑堂の後継者の一族だった縁で、大学卒業後はリボン食品株式会社に修業として入社しました。リボン食品での経験は、お菓子業界の全体像を理解し、ものづくりの基本を学ぶ貴重な機会でした。

たとえば、ガスオーブンでホットケーキをつくるために、室内温度が40度近くに達する現場は、過酷そのものです。この環境での経験があったからこそ、弊社に戻ってからも現場の苦労を理解し、自信を持って提言できるのだと思っています。リボン食品で約1年勤めた後、2社目でカネカ食品に転職し、研究職として科学的データの収集に携わりました。

ーー修業に出て3年で長﨑堂に戻ってからはどのような取り組みをしましたか?

荒木貴史:

入社当時、弊社は、直営店の他に一部百貨店や量販店での販売を始めたところでした。私の仕事は、営業や配達、伝票処理など、最初の5、6年は様々な業務をこなしました。

2003年に代表に就任してからは、営業本部の立ち上げやブランドの認知度向上、企画部門の別法人化など、さまざまな取り組みを行いました。実は、これらの計画は代表になる10年ほど前から考えていたことです。40代に入り大手取引先の民事再生で会社が危機に陥ったときに、これらの計画を考え、家業から企業への転換を決意したのです。

それまでは、創業者一族のトップダウンで物事を決めていましたが、各部門がそれぞれ独立して考えられるように、稟議を経てからトップが判断する体制に変えました。

伝統を守り抜く、揺るぎない製法へのこだわり

ーー貴社の業務内容を教えてください。

荒木貴史:

創業105年を迎えた弊社は、昔から変わらずカステラを中心として多品種のお菓子の製造販売を続けています。長﨑堂グループとして、国内4ヶ所に拠点があります。

大正8(1919)年に事業を創業した後、大正13(1924)年に再起を図るべく長崎から大阪に移転して立ち上げた株式会社長﨑堂。素材本来の魅力と長年の技術を集結させた東京が拠点の株式会社黒船、「花も、菓も、然るべき姿へ」をコンセプトに自然体の和菓子を提供する京都の株式会社然花抄院、そして株式会社沖縄長﨑堂があります。

たとえば、沖縄長﨑堂はインバウンド需要に応え、沖縄を訪れるお客様に向けた商品を提供しています。各ブランドで対象顧客や事業の目的に応じた明確なコンセプトを打ち出し、将来的にはホールディングス化を見据えています。

ーー貴社の強みをお聞かせください。

荒木貴史:

長﨑堂のグループは、105年にも及ぶ長い歴史と、百貨店などへの幅広い展開を強みとしています。しかしそれ以上に、ものづくりの全工程を自社で行っていることが大きな特徴です。特に開発からデザイン、生産、そして物流に至るまで、ニーズを的確に捉え、全工程に責任を持てることからやりがいを直に感じることができます。

未来を見据えた新規販路とインバウンド戦略

ーー今後、特に力を入れていきたいことは何ですか。

荒木貴史:

新規販路の獲得です。弊社は現在、百貨店などの大手流通網に展開していますが、日本は少子化の影響で将来の成長が見えづらくなっています。そこで、観光立国としてのインバウンド消費にも力を入れていく必要があると考えています。それに合わせて、新しい商品展開や売場づくりを模索しています。

また、100周年の節目には、サントリー様や他大手企業様などとコラボした商品を開発しましたが、今後も素材や原材料にこだわり、農家の方との提携など、商品の付加価値を高め、地域経済の活性化につながる取り組みを推進していきます。

弊社のグループ会社「黒船」では、日本から海外へと発信するブランドを掲げています。そのため、手提げ袋に「次は日本から海外へ」という意味を込めた「next from japan」というメッセージを記しています。

アジアだけではなく欧米にも広げていきたいですね。過去、コロナが流行する8年ほど前から、韓国、台湾、香港に現地法人をつくってものづくりや採用までして、海外展開に力を入れていました。

しかし、コロナ禍で日本との行き来が難しくなったことをきっかけに、いったん海外から撤退し、現在は現地代理店に運営を委託しています。その結果、弊社はインバウンドの訪日客に向けた商品の提供に専念できるようになりました。

ーー最後に求める人物像を聞かせてください。

荒木貴史:

コロナ収束後は、新卒ではなく中途採用の方も積極的に採用しています。弊社は創業家が代々経営を担っていますが、オーナーの意向に従うだけでは未来に対応できません。変化を続ける時代に対応し、各部署がそれぞれ判断できる企業を目指すため、社員には判断力とリーダーシップを磨いてもらいたいと考えています。

そのため、早期に社員の能力が引き出せるように、人事考課や育成体制も整備中です。弊社の門戸は、いつでも開いていますが、創業105年の歴史に根付く独自の企業カラーがあります。このカラーに共感し、ともに成長できる方に来ていただきたいと考えています。

編集後記

現在も、贈答用として選ばれることが多いカステラ。結婚式の引き出物や内祝い用に、イラストや文字入りのカステラも販売され、縁起の良いお菓子として定着している。しかし荒木会長によると、1月・2月は閑散期であるため、バレンタイン商品にも力を入れるなど、常に新しい展開を模索しているという。株式会社長﨑堂と荒木会長は、日本の伝統的なお菓子を守りつつ、インバウンド需要を含めた日本経済の活性化を目指し、今後も新たな施策で事業を拡大していくことだろう。

荒木貴史/1997年、大阪芸術大学を卒業。リボン食品株式会社、カネカ食品株式会社で3年間の修業の後、1980年に株式会社長﨑堂入社。2003年、代表取締役に就任。現在は会長。