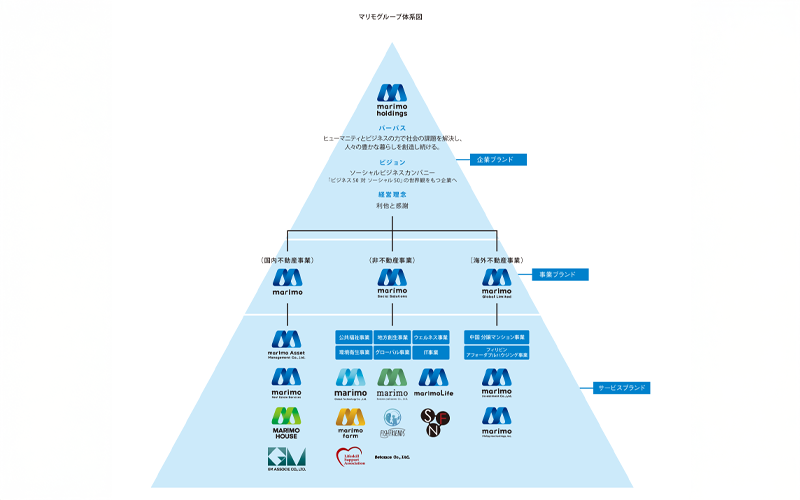

地方の人口流出や福祉業界の人手不足など、さまざまな課題を抱える日本。そんな中、総合不動産業を担う株式会社マリモを中核に国内不動産、海外不動産、非不動産の3つの事業を統括する株式会社マリモホールディングス。同社は2030年を目処にビジネスとソーシャルビジネス(※)の割合を50対50にすることも目指している。代表取締役社長の深川真氏に同社の強みや、ソーシャルビジネスの展開を決めた理由、今後の展望についてうかがった。

(※)ソーシャルビジネス:社会課題の解決を目的とした事業

大学在学中に入社し、学業と仕事を両立。先見の明で未曾有の危機を回避

ーーまずは入社の経緯についてお聞かせください。

深川真:

もともと、大学卒業後は一般企業への就職を考えていました。しかし、大学4年生のときには単位をほぼ取り終えて、時間に余裕があったので、父の会社でアルバイトをしたいと思い、父に話したところ、まだ学生でありながらそのまま入社することになったのです。

入社当時は愛媛の今治市にあるマンションを販売するため、毎週広島と愛媛を往復し、営業活動をしていました。3LDKの部屋で上司と5人で寝食を共にする生活を送っていましたね。

私は大学生でもあったため、火曜日と水曜日は大学で講義を受けた後、高速を走って今治に移動して仕事をしていました。オフィスに出勤して月曜日から金曜日まで働く一般的な働き方とは違い、かなりイレギュラーな形で社会人生活をスタートしました。

ーー社長に就任するまでの経緯や、就任後の取り組みについて教えていただけますか。

深川真:

当時は事業展開エリアを中国・四国地方にしぼっており、マンションが年に3棟売れればいい方でした。しかし、入社から6年経った27歳のときに後継者に指名され、事業拡大のため全国展開することになりました。そして、私は全国のマーケット調査と用地の仕入れを任されたのです。

そこから地図を塗りつぶしていくように三重県、青森県、長野県、新潟県と活動拠点を広げていきました。その結果、会社の業績は拡大し、7年間で売上が10倍にまで伸びたのです。

しかし、順風満帆とはいかず、社長就任の翌年に世界経済へ大打撃を与えたリーマン・ショックが発生。不動産価格は下がり、マンションの販売件数も大きく落ち込み、新規開発にも着手できない、非常に厳しい状況となりました。

しかし、その中で住宅金融支援機構の融資を取り付けることに成功し、他のデベロッパーが開発した建設途中もしくは完成済みの分譲マンションを安く買い取って割安な価格で販売する、買取再販事業により、リーマン・ショックに端を発する不動産危機を乗り越えることができました。

このときの経験から、分譲マンション事業だけでなく、経営の多角化を進めるべきだと考えるようになりました。そして、賃貸マンションや商業ビル、オフィスビル、ホテルなどの収益不動産の開発を手がけるようになり、海外にも進出し、不動産総合デベロッパーへと進化することができたのです。

既存事業に加えソーシャルビジネスの展開を決めた理由

ーー現在展開している事業についておしえてください。

深川真:

現在は国内不動産・海外不動産・非不動産の3事業を展開しています。非不動産事業においては障がい福祉や環境衛生、ウェルネス、地方創生、国際人材紹介、ITの6領域で社会課題の解決に取り組んでいます。

ーーソーシャルビジネスを始めたきっかけは何だったのでしょうか。

深川真:

ひとつには、自分の力でゼロから事業を立ち上げたいと思ったからです。これまでは、父から受け継いだ不動産事業の拡大に注力してきました。それから社長業を20年近く務めてきて、この先も息の長い企業にするためには、何か新しい事業を始めるべきだと考えたのです。

そこでどのような事業にするか考えたときに、弊社の経営理念である「利他と感謝」に基づいた事業を展開しようと思い至りました。創業50年を迎え、私自身も50歳を迎えようというタイミングにあったため、この節目に社会課題の解決を目的にした新事業を立ち上げることにしたのです。

ーー貴社の経営理念である「利他と感謝」とソーシャルビジネスカンパニーについて詳しくお聞かせいただけますか。

深川真:

従来の資本主義社会では、とにかく利益を出し続けることが優先されてきました。

しかし、これからの企業は、環境問題や少子高齢化による人手不足など、日本が抱える社会課題に向き合わなければならないと考えています。このように他を利する心を持ち、世の中に貢献しなければ、いずれ社会から求められなくなると思うのです。会社は社会の一部であり、社会との協調性が不可欠です。

そのため弊社は、不動産事業で収益をあげつづける一方で、ビジネスの手法を用いて社会課題を解決することを目的とした事業も行っています。ビジネスとソーシャルは相反するように感じるかもしれませんが、この両極端な部分を兼ね備えているからこそ、企業としての存在意味があると考えています。

これからも他のために努力を惜しまず、仲間や仕事で関わる方々、地域の方々に感謝の気持ちを持つことをグループ全体で意識づけていきたいですね。

事業拡大後の組織体制の強化と今後の方針について

ーー貴社の理念に合った人材に育てるための人事制度や評価制度について教えていただけますか。

深川真:

弊社は数字だけで評価するのではなく、人間性を重視しており、人間力評価を導入しています。役職が上がるにつれて成果の比重を高めてはいきますが、まずは人間力を磨き、その上で成果を伸ばすことを意識しています。なお、特に新規事業では、これまでの基準では適切に評価しづらい場合もあるため、各事業の特徴に合わせ評価の見直しをしている最中です。

社員教育に関しては立場が人を育てるというように、若手のうちから重要なポストに起用しています。社員にとってはプレッシャーを感じる場面もあると思いますが、責任ある役割を任せることでモチベーションアップにもつながっていますね。

採用に関しては、尖った個性を持った人材にも注目しています。実際のところ、弊社がここまで成長できたのは、真面目にコツコツ働いてきてくれた社員たちの努力のおかげです。だからこそ強い団結力を発揮でき、厳しい場面も乗り越えることができました。

ですが、これまでとはジャンルが異なる新規事業を展開していく上では、柔軟な発想を持つ人材が必要です。そのため、現在は外部からの人材登用も積極的に行い、新たな組織の形をつくり上げていこうと模索しています。

ーー今後の展望をお聞かせください。

深川真:

今後の課題は、不動産事業の業績を維持しながら、非不動産事業の売上を伸ばすことです。会社全体では黒字を達成していますが、非不動産の方は多くの事業が赤字の状態です。そのため、3年後までにすべての事業の黒字化を目指しています。目標を達成するべく、不動産事業は別の人間に任せ、私は非不動産事業に注力しています。

また、売上だけを目標としているわけではありません。2030年までに非不動産事業に携わる社員数を1,000人にまで増やし、不動産事業と非不動産事業の人員比率を50:50にすることが目標です。現在力を入れているのが、ITエンジニアの採用強化です。IT領域では、優秀なエンジニアをめぐって各社で争奪戦となっています。そこで弊社は、東京や名古屋で採用活動を行っているほか、インドネシアのIT企業を買収し、人材確保に努めているところです。また、現在展開している6つの領域に合致する企業のM&Aも検討しています。

東京に出て行かなくてもチャレンジできる環境をつくる

ーー最後に深川社長が目指す企業像について教えていただけますか。

深川真:

私が目標にしているのは、『ビジョナリー・カンパニー』(ジム・コリンズ著)に書かれている経営スタイルです。たとえばこの本の中に、「時を告げるのではなく、時計をつくる」と書かれています。私も、時を告げるカリスマ経営者ではなく、私の指示がなくても、自律的に動けるという意味で時計のような組織づくりを目指しています。

また、地方にいながら、新しいことに次々とチャレンジできる環境も整えていきたいですね。弊社が本社を置いている広島県は地方ということもあり、若手がチャレンジできる場面が少ないのが課題です。

そこで「この会社なら自分も主役になれる」と感じられ、いきいきと働ける場を提供できればと思っています。地元で活躍したい方や、一緒に新しい挑戦に取り組んでくれる仲間をお待ちしています。

編集後記

大学在学中に入社し、そこから実力を買われて後継者に指名された深川社長。社長就任翌年のリーマンショックを乗り越え新事業立ち上げ、海外進出、組織体制の強化など、その手腕を遺憾なく発揮してきた。株式会社マリモホールディングスは、一企業として収益を上げつづけるのみならず、より良い社会をつくるために社会貢献を続けていくことだろう。

深川真/1973年生まれ。広島県出身。1994年大学在学中に父親が設立した株式会社マリモへ入社。2000年に後継指名を受け、社長室長や住宅流通事業部長、調査仕入部長を歴任。2007年に代表取締役社長、2024年に代表取締役会長に就任。2015年に株式会社マリモホールディングスを設立し、代表取締役社長に就任。2030年を目途にビジネス50:ソーシャル50のソーシャルビジネスカンパニーとなるべく、計画を進めている。