芸能界の最前線で、数々の個性派タレントを輩出してきた株式会社サンミュージックプロダクション。1981年に、ブッチャーブラザーズが同社第1号のお笑い芸人として誕生して以来、「芸人再生工場」と呼ばれるほどの育成手法で、多くの芸人をブレイクに導いてきた。

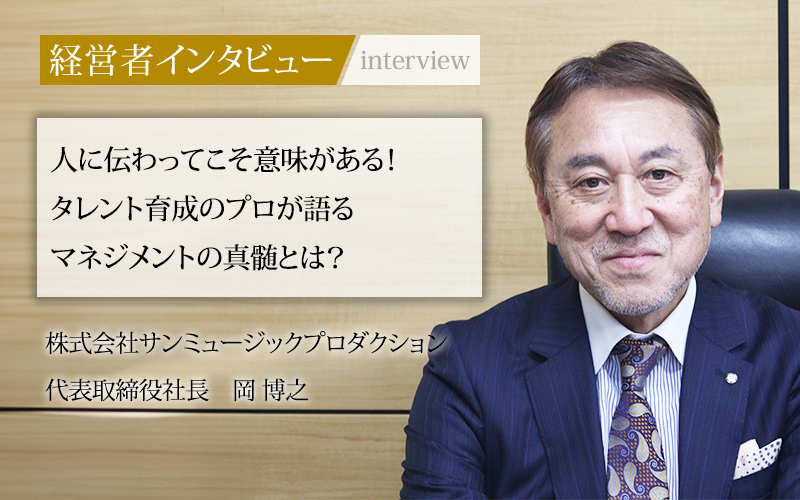

タレントという人材を通して才能を伝えることにこだわり、テレビやインターネット、SNSなど、あらゆるメディアで活躍する人材を生み出している。今回は、医療現場での模擬患者など、芸能の新たな可能性も追求している同社代表取締役社長の岡博之氏に話をうかがった。

「5年間好きにさせて」でお笑い部門を成功させる

ーーブッチャーブラザーズを結成した経緯を教えてください。

岡博之:

もともと芸人志望だったわけではなく、カメラが好きだったので映画制作に興味を持っていました。高校卒業後は、大阪の映像関係の学校に進学し、先生の勧めで1977年に東映京都撮影所付属の俳優養成所に入所しました。そこでのちに相方になる、ぶっちゃあ(山部薫)と出会ったのです。

その後、私たちはサンミュージック所属の森田健作さんの現場マネージャーとして上京しました。当時はお笑いブームで、数々のお笑い番組が誕生していました。そんな中、私たちが関西弁で話している姿を見た弊社のマネージャーが、「漫才をやってみたら?」と言ってくれたのです。それをきっかけにネタをつくり、コンテストに出場したところ、5日間勝ち抜いてグランドチャンピオンになりました。これがお笑い芸人「ブッチャーブラザーズ」としての第一歩です。

ーーその後、どのような経緯で経営に参画するようになったのですか?

岡博之:

当時の弊社所属タレントは映画俳優や歌手が多く、お笑い芸人を育成するノウハウが社内にありませんでした。そこで、私とぶっちゃあはお笑い芸人として活動することを諦めて、人力舎の養成所で講師としてお笑い芸人の育成に携わりました。3年ほど講師を務めた後、個人事務所を立ち上げたのですが、弊社の現会長である相澤正久から「本格的にお笑い部門を立ち上げたいから、戻ってこないか」と誘われ、弊社に移籍したのです。

移籍にあたっては、「5年間好きにさせてください」と相澤にお願いしていました。社内ではかなり反感を買い、肩身の狭い思いをした記憶があります。赤字覚悟のお笑いライブを提案して反発されるなど、毎日が戦いでしたね。5年半ほど経過してダンディ坂野が売れたときにはほっとしました。その後、お笑い部門を成長させたことや会議での発言力が評価され、取締役役員に就任します。しかし、役員会議ではほかの役員が遠慮して言わないようなことをどんどん言うので、意見の衝突も多く、またもや戦いの毎日でした。

才能を伝えることが芸能事務所の仕事

ーー芸能プロダクションとしての貴社の特徴を教えてください。

岡博之:

弊社の最大の特徴は、タレントという人材を通してものを伝えているところです。芸能事務所の役割は、才能のある人を見出して、テレビやインターネット、SNSなどのメディアを通して、その才能を多くの人に伝えることだと私は考えています。どれほど豊かな才能があったとしても、人に伝わらなければ意味のないものになってしまうでしょう。伝わって初めて「ああ、そういうことか」と人が感動したり、共感したりしてくれるのです。タレントという人を売るのではなく、その才能を伝えることで、誰かに楽しんでもらえたら嬉しいですね。

ーー人材育成についてどのようなこだわりをお持ちですか?

岡博之:

人力舎時代から一貫して、コーチングスタイルでタレントに接するように努めています。「あなたはお笑い芸人だからこうしなさい」というよりも、その人の中に眠る才能をどのように伸ばしていくかを考えるのです。芸能界では誰にでもチャンスがあります。才能を最大限に引き出して、チャンスを掴めるようにタレントを立ち上がらせる。それが芸能事務所の仕事です。

弊社は「芸人再生工場」と言われることがあります。それは、ほかの芸能事務所で芽がでなかった芸人が、弊社に移籍した途端にブレイクすることがよくあるからです。ただ、弊社に移籍してブレイクした芸人は、もともと才能を持っていた人で、その才能が何らかの理由で伝わっていなかっただけだと思います。「どうすれば、この才能が伝わるだろうか」という部分に焦点をあてて考えることが、その人のよさを引き出し、結果としてブレイクにつながったのでしょう。

新たな挑戦で芸能の可能性を広げる

ーー今後の展望をお聞かせください。

岡博之:

「芸能」「表現者」「タレント」という枠は、これからさらに広がるだろうと私は考えています。たとえば、医療現場でインターンの方が診察の実習をされる際に、模擬患者が必要になることがあります。多くの場合、この模擬患者を演じるのは医学生やボランティアの方なのですが、これを本職のタレントが演じることによって、よりリアリティのある実習ができるのではないかと思います。

ほかにも、パソコンで企画書を書くときや面白い映像をつくるときに、芸能人がお手伝いできれば、一緒に新しいビジネスを創造できるかもしれません。また、社内イベントにタレントを呼んで、その場を盛り上げることもできます。あるいは、人手不足で働き手がほしい飲食店はどうでしょうか。芸能人の卵をアルバイトとして使うことで、お店のPRにもなりますし、本人にとっても社会勉強になるでしょう。

いろいろな例を挙げましたが、「芸能」は、テレビなどのメディアに出演するだけでなく、幅広い分野の事業に関わっていける仕事になるはずです。タレントが活躍できる舞台は、まだまだたくさんあると思うので、これからは芸能の新しい可能性を模索する仕事にチャレンジしていきたいですね。

編集後記

「5年間好きにさせてください」の一言から始まった挑戦が、今や業界に「芸人再生工場」という異名を轟かせるまでになった。芸人としての経験、育成者としての実績、そして経営者としての視野。それらが重なり合って独自の経営哲学を形作っているのだろう。医療現場での活用など、芸能の新しい可能性を語る岡社長の目は、未来を見据えて輝いていた。

岡博之/1958年京都府生まれ。1977年に東映京都撮影所付属俳優養成所へ入所、1979年養成所の先輩である山部薫と共に俳優森田健作氏の現場マネージャーとして上京。1981年山部薫とお笑いコンビ「ブッチャーブラザーズ」を結成、サンミュージック第一号のお笑い芸人となる。その後、若手芸人の育成に乗り出し数々の芸人を送り出すプレイングプロデューサーとして取締役になり、2023年代表取締役社長となる。