建設業界で長年、厄介者とされてきた「残コン(余剰コンクリート)」。その処分には莫大なコストと環境負荷が伴い、業界の深刻な課題となっていた。この社会問題の解決に向けて25年前から注力し、対策を模索し続けてきたのが、株式会社長岡生コンクリートである。

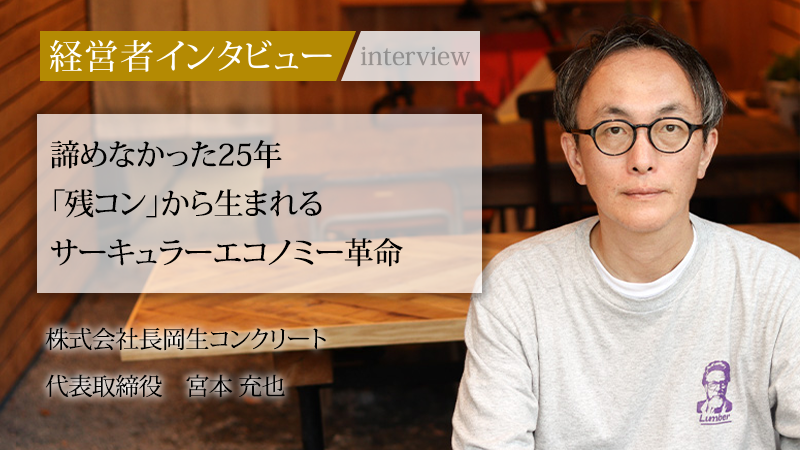

同社は、コストでしかなかった残コンを、カーボンニュートラルに貢献する価値ある資源へと変貌させる技術を確立した。代表取締役の宮本充也氏が、不遇の時代を乗り越え、社会課題をいかにして巨大な事業機会へと転換させたのか。その不屈の情熱と未来への展望に迫る。

すべての始まりは「残コン」との出合い

ーー貴社が取り組む「残コン」とは、どのような問題なのでしょうか?

宮本充也:

建設会社に生コンクリートを納品した時点で、その所有権は法律上、建設会社に移ります。しかし、建設現場で余った生コン、いわゆる「残コン」は、なぜか商慣習として生コン会社が持ち帰るのが当たり前になっているのです。本来、産業廃棄物として適切に処理されるべきものが、許可を持たない生コン会社の自社工場で処分されており、そのための作業、時間、費用が大きな負担となっています。年間数千万円ものコストがかかっているケースも珍しくありません。

ーーその問題に、なぜ取り組もうと思われたのですか?

宮本充也:

私が大学を卒業し、この会社に入った25年前、初日にその光景を目の当たりにしました。夕方に戻ってきた4台のトラックから、合計20立方メートルものドロドロの液体が降ろされ、その残コンを固めて破砕するのに夜10時までかかってしまいました。学生気分が抜けきらなかった私にとって、衝撃的な出来事でした。しかも、当時はコンプライアンス意識も低く、残コン処理の費用を請求しようものなら「もうお前のところからは買わない」と言われるような時代。法律にも定めがないため、弱い立場の生コン会社が問題を押し付けられているのが実情でした。

自分がこの理不尽な業界常識を絶対に変えてやると心に誓い、25年間の大変な生活がスタートしました。

不遇の25年、それでも諦めなかった研究開発

ーー残コン問題の解決に向けた道のりは、どのようなものでしたか?

宮本充也:

実は私がこの業界に入った頃から、公共事業の削減などで生コンの国内生産量は25年間で3分の1にまで減少しています。弊社でも売上が厳しい時期もあり、なおかつ、残コンの処分費用は年々高騰していく、まさに悲惨な状況でした。当然「残コン」問題解決のための技術開発にはお金も時間もかかりますので、それどころではないというのが普通の判断だったかもしれません。しかし、ここで諦めたら今までやってきたことが全て無駄になってしまう。いつか必ず必要な技術になると自分に言い聞かせ、ひたすら開発を続けました。

ーー今や注目される企業になっていますが、大きな転機となった出来事はありましたか?

宮本充也:

15年前に、イタリアの巨大ケミカル建設資材メーカーであるMAPEI(マペイ)社から連絡があったのは、一つの大きな転機でした。残コンの問題は、世界共通の課題だったのです。彼らも同じ問題意識を持っており、海外の巨大企業との共同開発がスタートしました。このことは業界新聞などでも取り上げられ、非常に注目されるようになりました。それと同時に、私たちの研究開発は新たなフェーズへと進むことになります。

時代が追い風に、カーボンニュートラルという光

ーーその後の実用化に向けて、状況が大きく変わったきっかけは何だったのでしょうか?

宮本充也:

2020年、菅前首相によるカーボンニュートラル宣言が全てを変えました。それまで注目こそされど、売上には全く繋がらなかった「残コン」に一躍脚光が当たることになったのです。私が20年以上も取り組んできたことが、社会の大きな潮流と結びついた瞬間でした。それまで見向きもされなかったのに、世間が手のひらを返したのです。

ーーなぜ「残コン」がカーボンニュートラルに貢献できるのですか?

宮本充也:

コンクリートに含まれる水酸化カルシウム(Ca(OH)2)が、空気中の二酸化炭素(CO2)と反応すると、固形物である炭酸カルシウム(CaCO3)に変化します。つまり、CO2がコンクリートに固定されるのです。これまで捨てられていた残コンをCO2吸収材として活用し、社会インフラに還元することで、脱炭素に貢献できるというわけです。残コンは世界中に存在しますから、そのインパクトは計り知れません。

コストを価値へ、社会を変える製品が生まれる

ーー残コンは具体的にどのような製品に生まれ変わるのですか?

宮本充也:

たとえば、水を透す「ポーラスコンクリート」です。この製品は、無数の隙間があるため表面積が非常に大きく、効率的にCO2を固定できます。また、水を地面に浸透させることで、排水設備を不要にし、都市型水害やヒートアイランド現象の抑制にも繋がります。雑草の繁茂を抑えつつ、植栽の根には水と酸素を届けることができるため、自然との共生も実現可能です。厄介者だった残コンが、多くの社会課題を解決する夢のアイテムに変わるのです。

ーーどのようにして、このノウハウを全国に広げているのですか?

宮本充也:

私はこの技術を特許で抱え込むつもりは全くありません。社会課題を解決するためには、全国規模で再現する必要があります。そこで、ITを駆使して全国の生コン工場をネットワーク化し、残コンソリューションを提供できるプラットフォームを構築しました。また、10年間、毎日3本のブログを書き続け、SNSも活用して事例を紹介し、需要を喚起しています。

ITで業界を変革する、目指すは社会課題の解決

ーーなぜ自社で独占せず、ノウハウを広げているのですか?

宮本充也:

私がやりたいのは金儲けではなく、社会課題の解決です。役に立つことをしていれば、経済は必ず後からついてくると信じています。最近では、欲しい人に残コンを届けるマッチングアプリの開発も進めています。生コン屋は捨てる費用がなくなり、欲しい人は資材を安価で手に入れられる。誰も損をしない仕組みです。

ーー宮本社長は事業を通して、どのような未来を目指しますか?

宮本充也:

「コンクリートをもっと身近に」というのを私のスローガンとしています。実は、コンクリートは水の次に流通している材料と言われています。そのコンクリートの副産物で脱炭素とサーキュラーエコノミーが実現できるなら、それは地球規模での課題解決につながると考えています。ぜひ皆さんにも知っていただき、利用していただきたいと考えています。

編集後記

建設現場の厄介者であった「残コン」が、一人の経営者の不屈の信念によって、脱炭素社会の切り札へとその姿を変えた。25年という不遇の時代、市場の縮小とコストの高騰という逆風の中で、宮本氏はただひたすらに社会課題と向き合い続けた。その情熱がカーボンニュートラルという時代の追い風を捉え、今、大きな花を咲かせようとしている。彼の挑戦は、社会課題が視点を変えれば巨大な事業機会になり得ることを証明している。この取り組みが建設業界の未来を、そして地球の未来をどう変えていくのか、注目したい。

宮本充也/1978年静岡県生まれ、明治大学卒。株式会社長岡生コンクリートに入社し、2016年に株式会社長岡生コンクリート代表取締役に就任。社会問題「残コン」を通じた。カーボンニュートラルやサーキュラーエコノミー、ネイチャーポジティブを実践する。