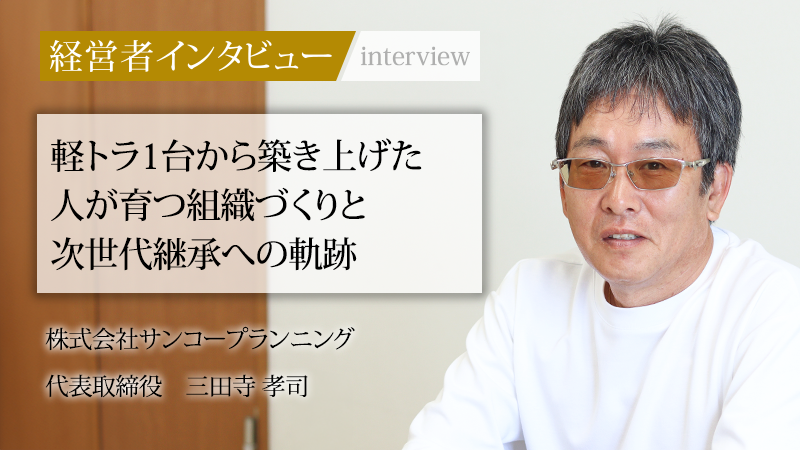

野菜のパッケージング加工を専門に、産地と消費者を結ぶ株式会社サンコープランニング。ホクレン農業協同組合連合会との強固な信頼関係を基盤に着実な成長を遂げてきた。その原動力は、社員一人ひとりの頑張りを正当に評価する独自の制度と、それによって育まれた高い現場力にある。音楽の道を志し、一台の軽トラックから事業を興した経歴を持つ代表取締役、三田寺孝司氏。その軌跡と、次世代へ未来を託す思いをうかがった。

音楽の道から野菜の世界へ 挫折が生んだ商売の原点

ーー社長のこれまでの歩みをお聞かせください。

三田寺孝司:

高校2年生のときに音楽の道に目覚め、卒業後は横浜に拠点を移してプロのミュージシャンを目指していました。有名なアーティストのバックで演奏する機会にも恵まれましたが、一方で、この世界でトップを目指すことの厳しさも痛感しました。「なにか事業をやろうか」と、公園でぼんやりしていたときに、ふと目にした焼き芋屋を見て「これだ!」とひらめきました。

父が卸売市場で常務を務めていたこともあり、そこから軽トラック1台で野菜の引き売りを始めました。子どもの頃から野菜の扱いは身近なものだったのです。農家さんのもとへ直接「大根をください」と仕入れに行くこともできました。事業は順調に拡大し、最終的に軽トラックは6台にまで増えました。

ーー順調に事業を拡大する中で、転機になった出来事はありますか。

三田寺孝司:

神奈川県の有名なスーパーの責任者の方から「うちに勉強しに来ないか」と声をかけていただいたことです。そこで修業することになり、入社後1〜2カ月で野菜部門を任せてもらえるようになりました。最終的には本店の店長を務めながら、4店舗の野菜の仕入れを担当するまでになったのです。

苦境を打破した出会い ホクレンとの協業が導いた急成長

ーーどのような経緯で、再びご自身の会社を設立されることになったのですか。

三田寺孝司:

スーパーでの仕事が軌道に乗っていた矢先、父から「食品の加工を手がける新会社を立ち上げるから戻ってこい」と連絡がありました。正直、厳格な父のもとで働くことや、何もないゼロの状態から会社を立ち上げることには大きな不安がありました。実際に覚悟を決めて戻ってきたものの、創業当初は本当に苦しかったです。まともな設備も買うお金もなく、自分たちで漬物をつくって売るなど、できることは全て行いました。

この状況を打破できた最大の転機は、ホクレン農業協同組合連合会(以下、ホクレン)からお声がけいただいたことです。海外からの輸入品のパッケージングを任されたのが始まりでした。これをきっかけに、翌年にはさらに大きな仕事へとつながり、会社は急拡大を遂げることになります。この出会いがなければ、現在の弊社はありません。

次世代へバトンを託す覚悟 社員の成長が会社の未来をつくる

ーー貴社の強みはどこにあるとお考えですか。

三田寺孝司:

従業員が定着し、育っていく文化が一番の強みです。私たちは、社員一人ひとりの頑張りを成果として正当に評価する仕組みを大切にしてきました。頑張りが直接自分に返ってくることで社員のモチベーションが高まり、それが会社の成長に直結しています。

ーー今後の注力したい取り組みについてお聞かせください。

三田寺孝司:

現在は、機械化による一層の効率化を進めています。生産性を上げることで、他社よりも高い給料を社員に支払います。さらに、働きがいのある環境をつくっていきたいと考えています。もう一つは、世代交代です。私自身はもう引退を考えています。これからは30代、40代の若い世代が会社を引っ張っていく番でしょう。私は彼らのサポート役に徹するつもりです。

ーー最後に、会社として目指す姿を教えてください。

三田寺孝司:

代表を20年務めてきましたが、私の役割は次の世代へバトンをつなぐことです。次世代が新しいサンコープランニングを創り上げてくれると信じています。これからも、産地と消費者の皆様から信頼される会社であり続けます。これからも、産地と消費者の皆様から信頼される会社であり続けます。そして、食を支える一員として、その役割をしっかりと担っていきたいですね。

編集後記

音楽の道から野菜の世界へ。三田寺氏のキャリアは、予期せぬ出会いと発見の連続である。その根底には、いかなる状況でも活路を見いだす柔軟な発想と行動力が存在する。社員の頑張りに報いる誠実な経営姿勢。それが、ホクレンという大きなパートナーからの信頼獲得にもつながったのかもしれない。自らの引退を公言し、次世代へ未来を託す。その言葉からは、会社への深い愛情と変化を恐れない強い意志がうかがえる。新たなリーダーのもとでサンコープランニングが描く未来に、大いに期待が持てる。

三田寺孝司/1966年、東京都生まれ。茨城県立岩井西高等学校を卒業。1995年、有限会社サンコープランニングを設立。2007年、代表取締役に就任。現在に至る。