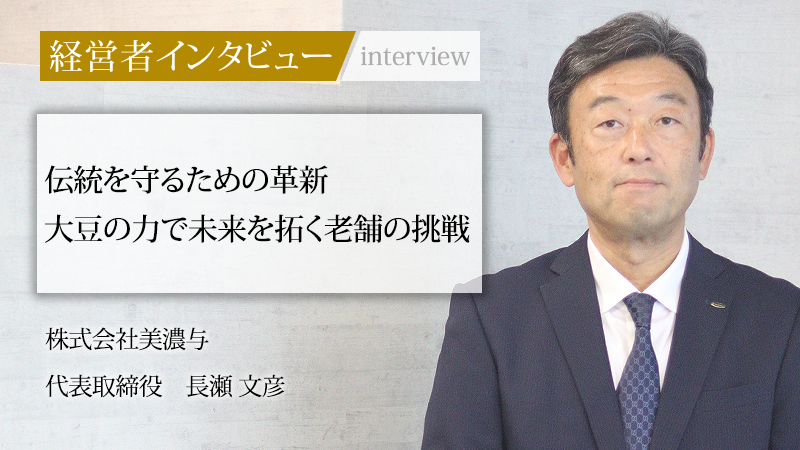

京都で創業126年を迎えた株式会社美濃与。全国の和菓子店に最高品質の原材料を供給し、日本の食文化を支えている。長年の歴史で培った信頼を基盤としながら、近年は自社で大豆焙煎所を設立。きな粉の研究開発を深化させるとともに、革新的な商品を次々と生み出している。業界が直面する課題に真摯に向き合い、老舗の未来を切り拓く4代目、代表取締役の長瀬文彦氏。その事業哲学と今後の展望について話を聞いた。

異業種での修業が拓いた和菓子原料の新たな可能性

ーーこれまでのご経歴についてお聞かせください。

長瀬文彦:

大学卒業後、父からの勧めがきっかけで中沢乳業に入社。家業では和菓子の素材を扱っています。それに対し父は、これからの時代を見据え、洋の素材について学ぶ必要があると考えていたようです。東京支店で5年間、ホテルやレストランを主なお取引先とする営業として経験を積みました。扱う製品の特性、お客様の層、ビジネスのスピード感など、あらゆるものが家業とは対照的でした。そのため、刺激的な毎日を送ることができたのです。

また、在籍中に洋菓子の世界で抹茶や栗といった「和素材」を取り入れるブームが起こりました。異業種の視点で、和素材の新たな可能性や活用法を学んだ経験があります。この経験は素材への固定観念を壊し、広い視野を与えてくれました。

ーー異業種での経験は、貴社に入社後どう生かされていますか。

長瀬文彦:

弊社に入社後はまず営業として全国を回りました。そこで和菓子業界の奥深さに圧倒されると同時に、あることを実感します。それは、異業種で培った視点を生かせる領域がまだ多く残されている、ということです。その後、常務として営業部門を統括しました。それからは、仕入れ先との関係を強化しながら、伝統と新しい可能性を結びつけることに注力してきました。

危機感をバネに挑戦 老舗の常識を塗り替えた事業転換

ーー社長就任時のことを教えてください。

長瀬文彦:

父には、「自分がまだ元気でいろいろと相談できるうちに、息子に事業を承継させたい」という意向がありました。そして、私が35歳のタイミングで社長に就任します。しかし、当時は喜びよりも、この業界に対する強い危機感が勝っていました。異常気象による農作物の不作や、生産者様の高齢化・後継者不足は深刻な問題です。「このままでは事業の根幹が揺らぎかねない」と強く感じていました。

ーーその危機感に対し、どのような手を打たれたのでしょうか。

長瀬文彦:

まず、それまで主力だった単一製品への売上依存度を意図的に下げることから始めました。リスクを分散させ、会社の体質を強化するためです。そして、新しい素材や事業の柱をつくるべく、さまざまな提案を続けてきました。近年ようやく社内の世代交代も進み、事業体制が安定してきたところです。

ーー新しい事業の柱は、どのように見つけたのですか。

長瀬文彦:

将来の安定供給を第一に考え、さまざまな農作物を検討した結果、たどり着いたのが大豆でした。そこで、多岐にわたる原料を扱うこれまでの形から、大豆という素材に特化したものづくりを自社で手掛けようと決断します。その第一歩として、きな粉の研究開発から製造まで一貫して担う焙煎所を設立しました。しかし、建てた直後にコロナ禍に見舞われます。お取引先の和菓子店が一斉に製造を止められました。その結果、工場は稼働の見込みが立たない事態に直面したのです。

ーー稼働できない工場で、どのように活路を見いだしたのですか。

長瀬文彦:

何もすることがない状況で、ある社員のひと言が転機になりました。「昔、展示会で大豆でつくったコーヒーを見たことがある」と話してくれたのです。工場の焙煎機はもともとコーヒー豆をローストする機械でしたので、試しに開発してみることにしました。ここで誕生したのが「大豆コーヒー」です。この商品はノンカフェインのため、産婦人科や老人ホームなどでご好評をいただいています。

また、コロナ禍でお客様の声を直接聞く機会が増えました。そこできな粉が健康志向の一般の方にも求められていると気づきます。さらに、ヴィーガンの方との出会いをヒントに、大豆を使った植物性の出汁も開発しました。これらは逆境があったからこそ生まれた商品です。

伝統の味を未来へ 文化を守り世界へ挑む

ーー今後の事業について、どのような展望をお持ちですか。

長瀬文彦:

現在、個人向け商品はECサイトでの販売が中心です。将来的には、私たちがつくる商品を直接味わっていただけるような店舗展開も検討中です。京都から、大豆の新しい魅力を発信できるような場所をつくれたら面白いと考えています。

また、原材料の中には、つくり手が減り、途絶えてしまいそうなものが少なくありません。たとえば、ちまきに使われる笹の葉などがそうです。こうした貴重な素材、そしてそれにまつわる食文化が失われないようにしなくてはなりません。協力会社様と連携し、私たちにできる形で守っていく取り組みを続けていきたいです。事業を通して、日本の食文化を守ることができたら嬉しい限りです。

ーー今後、どのような人材を求めていますか。

長瀬文彦:

今後は、私たちがつくるこだわりの製品を海外にも広げていきたいと考えています。126年の歴史はありますが、気持ちは常に「ゼロからのスタート」です。新しい素材を使い、世の中にないものを生み出していくことには、大きな楽しみがあります。失敗を恐れず、チャレンジ精神旺盛な方と、ぜひ一緒に未来をつくっていきたいです。

編集後記

老舗とは、単に歴史が長いだけの企業ではない。時代の変化を敏感に察知し、伝統を守るために革新を続ける企業のことを指す。長瀬氏の言葉から、そのことを強く感じた。業界への深い危機感を、嘆きではなく挑戦へのエネルギーに変える。そして大豆という一つの素材から、次々と新たな価値を生み出していく。その姿は、多くの事業承継者にとって大きな勇気となるだろう。日本の食文化を背負い、世界へ挑む同社の未来に、心から期待したい。

長瀬文彦/1973年京都府生まれ、法政大学卒業。1995年、中沢乳業株式会社に入社し、5年の修行期間を経て、2000年に株式会社美濃与へ入社。2007年に同社代表取締役社長に就任。