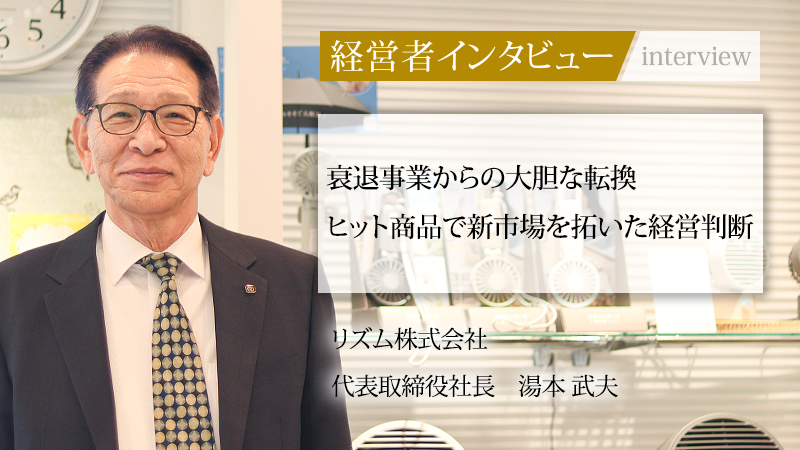

75年の歴史を誇る時計メーカーとして名を馳せたリズム株式会社。しかし、市場の縮小という時代の変化に直面し、長きにわたる赤字経営に苦しんだ。この危機的状況から会社を救い、V字回復へと導いたのが、代表取締役社長の湯本武夫氏である。高校卒業後に入社し、営業、子会社経営、海外工場の立て直しと、数々の現場で修羅場を乗り越えてきた。祖業の時計事業を「快適品」事業へ大胆に転換し、携帯扇風機(モバイルファン)という大ヒット商品を生み出した。その経営哲学、そして会社の未来像に迫る。

旧習を打ち破り売上4倍を達成した九州での挑戦

ーー社会人としてのキャリアはどのようにスタートされたのでしょうか。

湯本武夫:

高校時代はスキーに打ち込み、美しく滑る技術を競う「デモンストレーター」という競技の日本代表を目指していました。しかし、高校2年生で腰を痛めてしまい、その道を断念せざるを得なくなりました。

目標を失い、高校卒業後はどうしようかと模索し、どこかの会社へ就職しなければと考えました。そこでご縁があったのが弊社です。正直なところ、あまり真剣に考える余地がない状況でしたので、入社する際に会社に求める条件や夢、希望などは一切考えていませんでした。入社当時は製造の組み立て研修でネジ山の潰れた不良品を後工程に流して叱られるような、あまり褒められた新人ではなかったです。

ーー仕事への向き合い方に変化が生まれたきっかけは何だったのでしょうか。

湯本武夫:

自分には営業が向いていると思い、研修の際に営業職を希望しました。しかし最初の配属は希望とは異なり、経理部業務課でした。当時はまだ会社も小さく、本社といっても30~40人ほどの規模でした。本社の移転の際には、私たちが社長室の机や椅子を運び込んでいたほどでした。新品の社長椅子が届いたとき、設置した私が一番に座ってみたのも良い思い出です。

そんな中、私の仕事観を決定づける出会いがありました。3年ほど年上の先輩は、若いのにもかかわらず非常に誠実に仕事に取り組んでいました。私はその姿を「すごい先輩だな」と尊敬していました。あるとき、私が仕事の進め方について相談すると、その先輩は「そこまで分かっているなら、もうお前の判断に任せる」と言ってくれたのです。

そのひと言に「自分の判断でいいのか」と驚きました。同時に、「自分の判断で会社の何かが動くのだから間違ってはならない」という強い責任感が芽生えたのです。理屈ではなく肌感覚で、仕事の結末に責任を持つことの重みを知った瞬間です。この経験が、その後の30年にわたる営業人生の礎となりました。

ーー営業職に移られてからは、どのようなご経験をされましたか。

湯本武夫:

営業になってすぐ、誰も知人のいない九州へ単身で赴任しました。当時は流通が大きく変化した時期です。従来の時計専門店に加え、ホームセンターなどの量販店といった異業種流通が台頭し始めていました。しかし当時の時計業界は、異業種への取引がタブー視される状況でした。

「この流通大変革の流れは止められない」と強い認識を持っていた私は、業界の慣行の壁の中、あえて異業種取引の道に挑戦し、大幅売上拡大を実現しました。今となっては笑い話ですが、ある異業種先との商談の際は、業界関係者に見られないよう夜の8時に倉庫の裏口の扉を叩き、秘密裏に面会したといった経験もあります。このような時代に数々の障壁に挑戦し、少したくましくなったような気がします。

物事は形式や慣習に従うだけでは進みません。何かを成し遂げるためには、傷つくことを恐れず前進する覚悟が不可欠であると、この経験から学びました。「傷を負っても常に前に進む」という私の信条は、まさにこの九州での挑戦から生まれたものです。

資金繰りに奔走した経験が育んだ経営者としての原点

ーー特に大きな挑戦となったご経験についてお聞かせください。

湯本武夫:

34歳のとき、危機的状況にあった販売代理店の立て直しを任された経験です。本社役員の意向で立て直し案のレポートを提出したところ、「これを書いたやつにやらせよう」と声がかかりました。そして、九州にあるその代理店の常務取締役として着任することになったのです。実質的には社長としての役割でした。

会社は危機的な状況で、私の最初の仕事は経営の立て直しと資金繰りの改善、滞留売掛金の回収でした。その代理店は、決算書と帳簿の売掛金残高が合わず、調べてみると、金庫の奥に不渡りになった受取手形が処理されずに残ったまま隠れているほど管理体制の不備が深刻でした。

ある朝、銀行から「お金が足りません」と電話があり、手形の決済ができず不渡り寸前の事態に直面します。その場の金庫にあった現金から社員の財布の中身までかき集めようとしても足りません。「お前、いくら持っている!」と叫んだことを覚えています。最終的には支払い先である親会社に頼み込んで決済を遅らせてもらい、何とか不渡りだけは回避しました。

「とにかく売掛金を回収しなければ会社が潰れる」その一心で、自ら回収に奔走する日々が始まりました。倒産した元取引先の社長を転職先まで追いかけて代金回収を迫り、危うい場面になったことも幾度かありました。

当時は必死でしたが、「ビジネスの本質が狂ってしまうとこんな事態になってしまう」といった際どい事態を経験させていただきました。

ものづくりの改革と新規事業が生んだ劇的なV字回復

ーーその他に思い出深いエピソードはありますか。

湯本武夫:

営業一筋だった私にとって、全くの未経験分野であるものづくりの責任者への就任は大きな挑戦でした。中国の生産工場に赴任したときのことです。ものづくりについては素人でしたので、営業の観点から「工場はこうあるべきだ」という理想を伝えるしかありませんでした。そこで、品質・コスト・納期をどう改善すべきか、現地従業員に徹底的に思いを伝えました。初めての海外勤務でどう対峙すべきかもわかりませんでした。ただ、一方的に強制するのではなく、一緒に努力する姿をみせよう、そして彼らの向上心を刺激することが重要だと考えました。

そこで、大きな改善成果を発揮した幹部社員には日本での研修の機会を設け、本社の役員の前で改善事例を日本語で発表させるという課題を与えました。さらには、富士山の麓のリゾート施設に彼らを招待し、一緒に泊まって日本の象徴である富士山を見せるなど、心と心の交流も大切にしました。こうした取り組みが彼らの努力を最大限に引き出し、わずか1年でおよそ2億円ものコスト削減という成果を出してくれたのです。

ーー貴社が培ってきた特徴や強みについてお聞かせください。

湯本武夫:

時計の分野で一時は世界一の販売実績を誇った長きにわたる歴史そのものが、弊社の大きな財産です。75年という歳月をかけて築き上げたお客様や販売店様との信頼関係は、簡単には揺らぎません。実際、「快適品」(※1)という新しい事業に挑戦できたのも、この無形の資産があったからです。

全くの新参者であれば、全国の販売店に商品を置いてもらうのは至難の業です。しかし、弊社には優良販売店様との取引口座があります。この強固な販売網があったからこそ、新しい挑戦が可能になったといえます。「長年ご愛顧いただいているお客様がいるからこそ、事業を簡単に諦めるわけにはいかない」という責任感も、常に根底にあります。

(※1)快適品:生活をより快適にするための小型家電類・快適雑貨等を指す

ーー社長に就任されてから、どのような改革に取り組まれましたか。

湯本武夫:

私が社長に就任した当時、時計事業は市場がおよそ20年連続で縮小し、10年も赤字が続く危機的な状況でした。このまま会社が沈んでいくのを黙って見ているわけにはいきません。そこで、3社合併(※2)を機に、精密部品事業を会社の成長エンジンとして最大化する方針に転換しました。一方で時計事業は時計を主体とするビジネスモデルから脱却し、「快適品」という全く新しい分野へ舵を切り事業転換することを決断したのです。弊社として創業以来最大の決断でした。

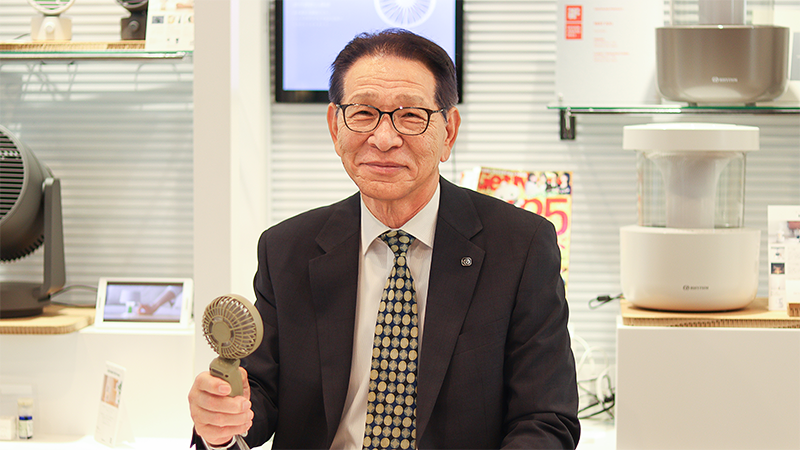

この快適品事業を成功させる上で最も重要だったのが、発想の転換です。私は営業担当に「時計と同じ発想をやめなさい」と言い続けました。時計事業では「去年100個売れたから、今年は110個」という足し算思考が根付いていました。しかし大切なのは、「快適品の市場は壮大、市場の創出が原点だ」、「日本の人口1億2000万人のうち、何人がこの製品を使う可能性があるか?」という市場全体から捉える視点を持つことです。圧倒的に良い製品であると自信があればこそ、より多くの人に届けたいと強い意欲を持つべきだと訴え続けています。

このモバイルファンは初年度からこれまでにない挑戦的な目標を掲げました。当初は誰もが尻込みしましたが、主要メンバーと2ヶ月かけて対話し市場への挑戦意欲を強く促した結果、関係者の思いがひとつになり、販売店様と一体となった営業展開の末、見事に歴史的な目標を達成しました(2年目は更に大幅なチャレンジを実行)。合わせて生産工場の活性化にもつながり、これがV字回復の大きな原動力となりました。

(※2)3社合併:2020年10月1日、リズム時計工業株式会社、東北リズム株式会社、リズム協伸株式会社の3社が合併。合併後の新会社名はリズム株式会社

凡人を一流に変える「当たり前の徹底」という人材育成論

ーー改めて、貴社の現在の事業構成と強みについて教えてください。

湯本武夫:

現在は、精密部品事業が全体の約8割を占めるまでに成長しました。特に自動車関連では、他社には真似のできない高精度を実現できる技術力や顧客提案力が評価されています。その結果、数十年にわたり大手自動車部品メーカーや光学機器メーカーと取引を継続しています。これは、弊社製品の精度や品質に対する安心と信頼の証です。

一方、一般消費者向けの商品は、時計から快適品へと主軸を移しました。その高い商品力で新たな評価を確立しつつあります。

ーー人材育成の面で、心がけていることは何でしょうか。

湯本武夫:

私が若い頃に尊敬していた上司から指導いただいた言葉ですが、常日頃、「当たり前のことを当たり前にやれば、当たり前のことが当たり前にできる」ということを社員に伝えています。この当たり前を続けることが難しいのですが、大切なことだと考えています。

ある大手販売店のトップと話した際に、「我々は消費者に喜んでもらえる良い製品の製造と提案に全力を尽くします。小売業の役割は、その価値をいかにわかりやすく伝え納得していただき購入につなげるかです。双方がうまく協業できたときにヒット商品が生まれる」と強くお願いしています。私たちは、これまでお客様や先輩方から多くのことを学んできました。この例に限らず、お客様に喜んでいただける仕事のあるべき“当たり前”の姿は変わることはないと考えます。

素直で吸収が早く、新しい分野にも次々挑戦してくれる社員も増えています。特別な才能がなくとも、志を持って当たり前のことに挑戦し続ければ、普通の人も一流になれる。そういう考えで育成し、共に成長していける会社でありたいと考えます。

ーー今後の展望についてお聞かせください。

湯本武夫:

私たちの仕事は、高精密な部品や快適な製品をつくり、お客様にご提供することです。社会の仕組みや経済環境が大きく変わる中、これからの製品づくりは、これまでのように安さや機能の追加という次元を超えて潜在的価値の創造が不可欠だと考えます。

まず、精密部品事業においては、弊社の特長を生かし、高精度と複合部品による新しい付加価値創造により、お客様にとっての価値の最大化を図りたいと考えています。また、生活用品事業は、まず国内市場においてモバイルファンに次ぐ新製品を市場で鍛えていただき、基礎を固め、近い将来、海外への展開も本格的に進めていきたいと考えています。

そして、会社としては、取引先も従業員も関わる人みんなが仲間だと思えるような存在でありたい。そのためにも、「志を立てて、準備して、挑戦する」という思いを、社員一人ひとりが持ち続けられる会社にしたいと考えています。

編集後記

「傷を負っても常に前に進む」。湯本氏のキャリアは、まさにこの言葉を体現している。逆風の営業現場、34歳で経験した経営の修羅場、そして会社の存続をかけた事業転換。その全ての局面で、同氏は困難から逃げず、挑戦を選び続けてきた。「当たり前のことを徹底する」というシンプルな哲学が、個人を成長させ、ついには会社全体を再生へと導いた。志を立て挑戦を続けるリズム株式会社の未来は、きっと明るいものになるだろう。

湯本武夫/新潟県生まれ。1973年、リズム時計工業株式会社(現・リズム株式会社)に入社。グループ会社の麗聲実業有限公司や東北リズム株式会社の代表取締役として経営に携わる。2013年より取締役としてプレシジョン事業を担当。2020年からは生産本部統括の取締役として、製造部門全体を牽引。その後、取締役副社長を経て、2023年より代表取締役社長に就任し、現在に至る。