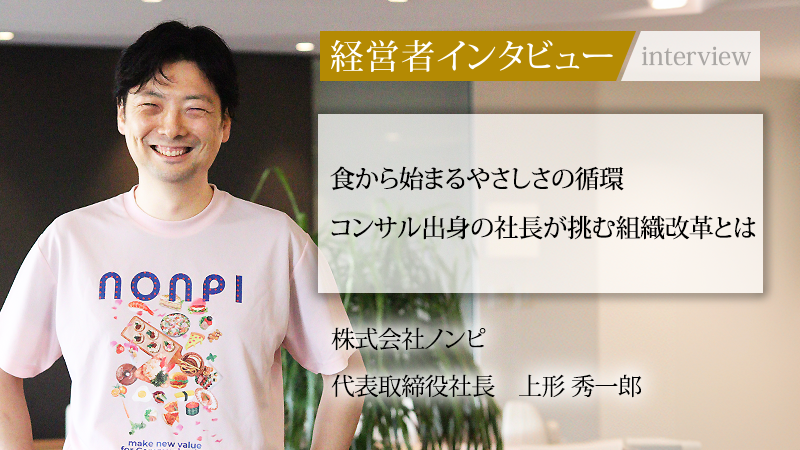

「フードコミュニケーションカンパニー」を掲げ、法人向けケータリングや社員食堂サービスで企業の組織課題解決を支援する株式会社ノンピ。同社を率いるのは、コンサルティングファームで多くの企業経営に触れてきた上形秀一郎氏である。彼が推進するのは、食事がもたらすコミュニケーションの価値を最大化する事業と、未来を見据えたサステナブルな取り組みだ。廃棄食材を堆肥に活用するプロジェクトなど、環境配慮を「我慢」ではなく「気づき」や「会話」のきっかけと捉える独自の視点は、同社の在り方そのものを象徴している。食と人、そして地球へのやさしさを循環させる、その経営哲学と未来への展望をうかがった。

コンサルで培った視点と飲食業界への思い

ーー上形社長が飲食業界に深く関わるようになった経緯をお聞かせください。

上形秀一郎:

以前から経営への興味がありましたが、自身の知見だけでは大きな事業は成し遂げられないと感じていました。そして、夢の大きさは知識量に比例するとも考えていたのです。将来、経営に携わることを踏まえ、まずは多様な企業の在り方を学びたいと、大手コンサルティングファームの門を叩いたのです。そこでは、ベンチャーから大企業まで、規模も業種もさまざまな企業の経営に深く関わり、事業成長の原理原則を学びました。

コンサルティング業自体の面白みを感じ、日本の経済を間接的に支えたいという思いが強くなりました。そんな中、26歳で横浜エリアの立ち上げ責任者のポストをいただく機会にも恵まれました。これらの経験は、私のキャリアの礎となっています。

ーーコンサルタントとしての経験は、現在の経営にどう活かされていますか。

上形秀一郎:

数多くの経営者にお会いし、企業の成長から課題までを間近で見られた経験が活きています。華やかに見える企業の裏には地道な努力があります。そうした経営者の深い洞察に触れる中で、事業成長の原理原則を学びました。また、学生時代に飲食店のアルバイトを通じて感じていた、食事が持つ「人を笑顔にする力」や、つくり手の喜びを再認識しました。そして、この業界で社会に貢献したいという思いを強くしたのです。

守りと攻めの組織改革 DXとカルチャーで成長を加速

ーー貴社に入社後、まず何から着手されたのでしょうか。

上形秀一郎:

最初は顧問として関わり、その後副社長に就任しました。入社後は、会社の将来性やマーケットの可能性を社員やステークホルダー(利害関係者)に示し続けることに注力しました。特に、コロナ禍という未曾有の危機において代表に就任してからは、まず企業の存続基盤である財務の健全化に全力を注ぎました。会社が揺らげば社員は不安になり、良いサービスは提供できません。私自身が先頭に立ち、この事業に本気で取り組む姿勢を示すことが不可欠だと考えたのです。

また、組織改革に向けて、大きく2つのことに取り組みました。一つは、徹底したDX(デジタル技術による変革)の推進です。料理人も含めた全社員にPCを配布し、情報のやり取りをクラウドに集約しました。これにより、属人的だったノウハウやデータが資産として蓄積され、業務効率の向上や新たなサービス開発の土台となっています。もう一つは、カルチャーの醸成です。変革が難しいとされる業界だからこそ、私たちは「挑戦し続けること」をカルチャーとして大切にしています。

食で組織を変える独自のフードコミュニケーション

ーー貴社の事業内容と強みをお聞かせください。

上形秀一郎:

弊社は、企業内に「食」を起点としたコミュニケーションを生み出す「フードコミュニケーションカンパニー」として、ケータリングや社員食堂の運営をしております。美味しい食事は人を笑顔にし、自然と会話が生まれるきっかけとなります。私たちは、食事が持つその力を、社員のエンゲージメント(愛着心や貢献意欲)向上や組織の一体感の醸成につなげられると強く信じています。

また、サービスの強みの根幹は、長年培ってきた「食の企画・表現力」と「ケータリングのオペレーション力」にあります。この2つを掛け合わせることで、他社にはないユニークなサービスを提供できるのです。

具体的には、「キッチンレス社員食堂」が挙げられます。これは弊社独自のサービスで、厨房設備のないオフィスでも温かい食事を提供できるため、導入コストを10分の1程度に抑えることが可能です。また、メニューにも工夫を凝らし、日替わりランチはもちろん、丼・カレー・麺なども含む全てのメインメニューは2ヵ月間、同じものが出ないようにしています。「今日は何だろう?」という毎日の小さな楽しみが、社員の皆様の働く喜びにつながればと考えています。

「やさしさの循環」を生むSDGsへの取り組み

ーーSDGsの取り組みについて、具体的な活動内容や、込められた思いをお聞かせください。

上形秀一郎:

私たちは「人にとってやさしい選択は、自然に地球にもやさしい選択になる」と考えています。その考えを形にしたのが、2022年から始まった「循環米プロジェクト」です。これは、本来廃棄されるはずだった食材を堆肥にし、その堆肥で育てたお米を社員食堂で提供する、東京発の循環型農業を指します。

私たちが目指しているのは、環境配慮を「我慢」や「制限」として捉えるのではなく、ポジティブな体験に変えることです。社員食堂で提供するメニューにこのプロジェクトのストーリーを添え、社員の皆様の「気づき」や「会話」が生まれることを意図しています。その積み重ねが、いつものランチタイムを少しだけ豊かな時間にしてくれると信じています。やさしさが自然に広がっていく、そんな仕組みづくりを大切にしています。

未来へつなぐフードコミュニケーション

ーー今後の展望についてお聞かせください。

上形秀一郎:

日本の多くの企業では、食事の選択肢が「立派な社員食堂」か「弁当」かの二択になりがちです。しかし、立派な厨房がなくても、出来立てのあたたかい食事を社員に届けたいと考える企業は、成長中のスタートアップから大企業まで数多く存在します。

弊社はその中間に広がる市場を開拓します。そして企業の規模を問わず、働く全ての人が「フードコミュニケーション」の価値を享受できる社会を目指します。そのためにも、まずは弊社の強みである企画力を活かした社員食堂の運営受託を増やし、ケータリング事業との相乗効果も生み出していきます。美味しい食事は組織のエンゲージメントを高め、会社を必ず良くすると信じています。

ーー今後求めるのはどのような人材ですか。

上形秀一郎:

弊社の事業の根幹には、「食を通じて人や組織を豊かにしたい」という思いがあります。この思いに共感し、業界の未来を信じて、共に挑戦を楽しんでくれる仲間を求めています。たとえば、食を通じて新しいコミュニケーションを企画することに情熱を注げる方。また、変化を恐れずに新しい価値を提案できる方と一緒に働きたいですね。

食の業界は、一見すると変化が少ないように見えるかもしれません。しかし、それゆえに変革の余地、つまり「伸びしろ」に満ちあふれています。「変えることが難しい業界だからこそ、本気で変える」。この挑戦に共感し、デジタルにはない「手触り感」のあるビジネスで社会に価値を届けたい。そう考える方からのご応募をお待ちしています。

ーー最後に、この記事の読者へメッセージをお願いいたします。

上形秀一郎:

コロナ禍で世の中は大きく変わりました。その中で生き残り活躍したのは、まさしく行動と挑戦を続けた人だと思います。この先も変化は止まりません。だからこそ、読者の皆様にも、常に変化をチャンスと捉えて行動し続けてほしいと願っています。

また、働き方や企業と人の関係も変わり、オフィスに求められるニーズも変化しています。これからのオフィスは、単なる仕事場ではありません。仲間との絆を深める場や、強い組織をつくる場としての役割が、ますます求められていくでしょう。皆様の組織づくりに、ぜひ弊社のサービスをご検討いただければ幸いです。

編集後記

食を通じて組織の課題を解決する「フードコミュニケーション」。上形氏の話の中心には、常にこの思想があった。コンサルタントとして培った客観的な視点と、食への熱い思いを両輪に、業界の変革に挑んでいる。特に印象的だったのは、「循環米プロジェクト」に込められた哲学だ。「我慢」ではなく「気づき」を促し、やさしさを自然な形で循環させる。この考え方は、SDGsへの取り組みに留まらず、ノンピの事業全体、そして組織づくりの根底に流れる思想なのだろう。同社が届ける「おいしい食事」の先には、人と組織、そして地球のより良い未来が広がっている。

上形秀一郎/大学在学中に飲食店支援事業で起業。有限責任監査法人トーマツグループに入社し、フード関連スタートアップの支援や、IPO(新規株式公開)支援を行う。フードメディアを運営するスタートアップの立ち上げ等を経て、株式会社ノンピに参画。コーポレートブランディングや、本社機能強化を推進。