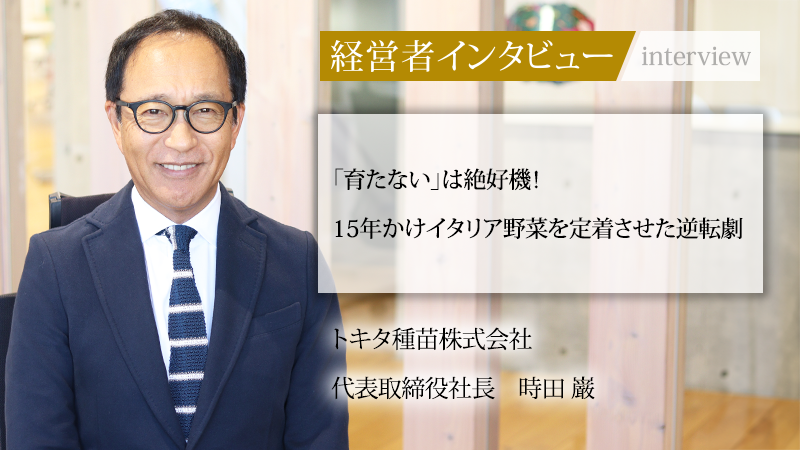

「種」という食の根幹を支え、独自の品種開発力とグローバルな視点を武器に成長を続けるトキタ種苗株式会社。同社はイタリア野菜を日本に広めた「Gusto Italia(グストイタリア)」シリーズなどで知られ、世界中の食文化に貢献している。代表取締役社長の時田巌氏は、米国でMBAを取得し、社長就任後は「品種開発こそ命」という信念で会社を大きく飛躍させた。年間200日近くを海外で過ごし、現場での雑談を何より重んじるという時田氏。その独自の経営理念と、食を支える事業への情熱、そして未来へのビジョンに迫る。

米国での挫折と家業の魅力再発見から始まったキャリア

ーーキャリアの原点を教えてください。

時田巌:

大学卒業後は、父の勧めもあり、将来家業を継ぐための研修として渡米しました。5年間の米国生活のうち、当初の3年間は弊社の現地取引先のもとで研修をしていました。ただ、当時は農業の専門知識も皆無で、正直、遊びに近い感覚で過ごしていた時期もありました。しかし、帰国が近づくにつれ、「このままではいけない」という強い焦燥感に駆られ、自分の専門性を高めるべく、ロチェスター大学サイモン経営大学院へ進学し、MBAを取得しました。

この大学院時代に、私の経営者としての原点となる2つの大きな気づきがありました。1つは、世界には太刀打ちできないほど優秀な人材が数多く存在するという現実です。彼らと金融の世界で競い合うのは無理だと痛感しました。そしてもう1つは、家業である「種」の商売の圧倒的な魅力です。周囲の優秀な学生たちは、巨額の資金を動かす金融業界を志望していましたが、私には資本を動かして利ざやを稼ぐ仕事が、自分に合うとは思えなかったのです。

それよりも、自分の手で何かを作り出し、人を喜ばせるものづくりがしたい。父が心血を注いできた「種」という仕事こそが、世界に誇れる素晴らしい事業であると確信したのです。

ーー帰国後は、どのようにキャリアを積んでいかれたのでしょうか。

時田巌:

日本へ戻ってからは、まず海外営業を担当しましたが、営業活動を続けるうちに、種の生産方法や仕組みを知らなければ、お客様へ真の意味で商品を届けることは困難だと痛感するようになりました。そこで生産部へ異動して種の作り方を学び、その後も梱包や袋詰めなどの様々な部署を経験していくことになります。

こうして社内の仕事を一通り渡り歩いたことで、会社全体の流れを把握できるようになりました。特に事業の根幹である生産の現場を理解できたことは、私にとって非常に大きな財産となっています。

売上7倍へ導いた品種開発 革新の源泉は「雑談」にあり

ーー社長に就任されてから、特に注力されたことは何ですか。

時田巌:

最も注力したのは品種開発です。社長に就任した後、とある大手食品メーカーの社長とお話しする機会がありました。その際、「研究開発は会社にとって命であり、その命を社長が見なくてどうするのか」という言葉をいただき、大きな衝撃を受けたのです。私たちのビジネスにおける品種開発もまた、会社の命であると気づかされました。

当時、私は開発に関しては全くの素人で、社内の専門部隊に任せていました。しかし、会社の命運を握る重要な要素である以上、トップである私が責任を持って関わるべきだと決意したのです。

素人であることは、決してマイナスではありません。長年開発に携わるメンバーは、どうしても考えが固定化されがちです。そこに私が素朴な疑問を投げかけることで、新しい視点が生まれることも多々ありました。

自らミーティングを主導し、議論を重ねた結果、品種開発への注力は会社の大きな成長につながりました。売上規模は、私が社長に就任した当時と比較して約7倍にまで拡大しています。あの時の決断が、会社を飛躍させる大きな原動力になったのは間違いありません。

ーー組織づくりで大切にされていることについてお聞かせください。

時田巌:

コミュニケーション、中でも「雑談」を何よりも大切にしています。事務的な連絡はチャットやメールで済みますが、革新的なアイデアは往々にして何気ない雑談から生まれるからです。そのため、私は年間200日近くを海外出張に費やし、世界各地の拠点で社員と直接対話を重ねています。膝を突き合わせて話す中で得られる些細な気づきこそが、次のビジネスのヒントになるのです。

この考えは、オフィスの設計にも反映させました。増築時には壁のないデザインを採用し、部署間の物理的な仕切りをなくしました。その結果、自然と会話が生まれる環境が整い、今では部活動も盛んに行われる風通しの良い組織文化が根付いています。

「育たない」は好機 15年かけたイタリア野菜と種屋が背負う命の責任

ーー貴社の強みである開発力について、象徴的な取り組みを教えてください。

時田巌:

象徴的な取り組みとして、イタリア野菜の種を日本で販売する「Gusto Italia(グストイタリア)」プロジェクトが挙げられます。きっかけは、日本で開発した品種を欧州で展開するためにイタリアへ法人を設立したことでした。当然、イタリア法人には「もっと日本の商品を売ってください。」と伝えていたのですが、「売れと言われるけど、そんなに簡単な話じゃない。それなら逆に、イタリア野菜の種を日本で売ってみろ。」と返されたのです。彼は冗談のつもりだったみたいですが、直感的に私は「それは面白い」と思い、挑戦することにしました。

初期段階では、イタリアで流通している種をすべて集め、日本の研究農場で栽培を試みました。しかし、研究員からは「全く育たない」という報告が上がってきました。私はその報告を聞いて、むしろ「よかった」と捉えました。もしイタリアの種がそのまま日本で育ってしまえば、私たちが品種改良を行う余地がなくなってしまうからです。

「うまくいかない」ことこそが、独自の価値を生む大きなチャンスに他なりません。そこから日本の気候に合うよう改良を重ね、15年という歳月をかけ、日本の市場に定着させるに至りました。

ーー今後のビジョンについてお聞かせください。

時田巌:

会社を意図的に大きくしたいとは全く考えていません。会社とは無理に大きくするものではなく、結果として自然と大きくなるものだからです。そのためには、良い品種をつくり、お客様を幸せにし続けるしかありません。この本質さえ徹底すれば、組織は自ずと成長します。

実際、私はこれまで一度も販売目標を立てたことがありません。ただ、「良い品種」の定義は国や文化によって異なります。たとえば、インドでは石のように固く小ぶりなキャベツが求められます。日本人の感覚とは異なりますが、現地の食文化やニーズに合致したものこそが、真の意味での「良い品種」なのです。私たちは大利根研究農場を拠点に、日々「世界にとっての良い品種とは何か」を追求し続けています。

ーー最後に、種苗会社としての社会的な役割についてお話いただけますか。

時田巌:

種がなければ野菜はできません。私たちの仕事には、極めて大きな社会的責任が伴います。

以前、ネパールの企業からカリフラワーの種の注文をいただいた際、天候不順で生産が追いつかず、お断りした苦い経験があります。後日、現地でうかがったのは、ある女の子が何十キロも離れた村から、バイクで種を買いに来たという話です。在庫がないと知った彼女は、「この種がないと、おじいちゃんは農業ができなくなってしまう」と、その場で泣き崩れてしまったといいます。

その話を聞いた時、たとえ少量であっても、何とかして届けるべきだったと深く反省しました。企業の利益を追求することも大切ですが、私たちの仕事は、人々の生活そのものを支えています。この一件以来、種の一粒一粒が誰かの人生を背負っているという重みを、常に心に刻んで事業に向き合っています。

編集後記

「会社は大きくするのではなく、大きくなるもの」。時田氏の言葉は、事業の本質を突いている。顧客を幸せにすること、すなわち良い品種を追求し続けるという一点に集中すれば、結果は自ずとついてくるという信念。それは、アメリカで世界の金融エリートを目の当たりにし、改めてものづくりの価値を確信した原体験に根差している。雑談を奨励し、壁のないオフィスを作るその経営スタイルは、すべて本質的な価値創造へとつながっている。食の根幹を支えるという強い社会的責任感を胸に、同社はこれからも世界の食卓を豊かにし続けていくだろう。

時田巌/1967年埼玉県さいたま市生まれ。青山学院大学経営学部経営学科卒業後、米国ロチェスター大学サイモン経営大学院にて修士課程を修了。1989年トキタ種苗株式会社に入社。2005年より同社代表取締役社長を務める。就任後は特に海外事業の強化を牽引し、世界4か国へ現地法人を設立。各地の地理や気候特性を最大限に活かした採種事業を確立させた。現在も、自社で開発・改良した優良品種を世界のマーケットへ効率的に展開・販売することに尽力している。